在新时代素养教育理念的推动下,八年级思想品德课程的教学设计不仅需要涵盖知识传授,更要注重学生价值观的塑造和社会实践能力的培养。以人教版八年级上册《道德与法治》教材为例,其教案通过“走进社会生活”“遵守社会规则”“勇担社会责任”等单元设计,构建了从认知到实践的全链条教育模式。这类教案的核心理念在于将抽象的道德规范转化为可操作的行为准则,使学生在真实情境中学会思辨与选择。

教学目标设计

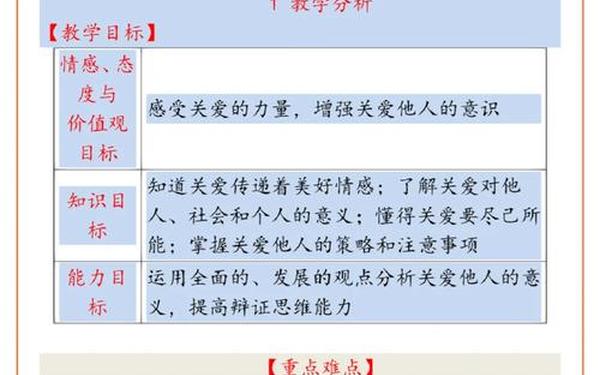

八年级思想品德教案的三维目标体系——知识、能力、情感态度价值观——体现了学科的综合育人功能。以《我们享有广泛的权利》一课为例,教案通过“权利认知—案例分析—行为引导”的递进式设计,帮助学生理解公民权利的内涵与外延,同时培养其法律意识与社会责任感。

教学目标的具体化还体现在分层要求上。例如,《孝敬父母长辈》单元不仅要求学生背诵传统孝道规范,还通过“为母亲洗脚”“家庭故事分享”等实践活动,将抽象道德转化为具象行为,实现知行合一。

教学方法创新

案例教学法在思想品德课堂中占据重要地位。如《克服逆反心理》教案通过视频《成长的烦恼》创设情境,引导学生反思自身行为,再结合小组讨论总结调试方法,有效提升了课堂参与度和问题解决能力。

技术手段的融入进一步拓展了教学边界。例如,《网络上的人际交往》单元采用“翻转课堂”模式,让学生在课前通过微课视频预习法律知识,课中则聚焦案例分析,如“网络诈骗模拟”活动,强化学生的信息甄别能力。

评价体系构建

多元化评价是教案设计的亮点之一。人教版教案将过程性评价与终结性评价结合,例如在《维护国家利益》单元中,学生需完成“社会调查+主题演讲+行为实践”三项任务,教师根据下表指标进行综合评分:

| 评价维度 | 具体内容 | 权重占比 |

|---|---|---|

| 知识掌握 | 法律条文理解、案例分析准确性 | 40% |

| 实践能力 | 社区服务参与度、问题解决创新性 | 30% |

| 情感态度 | 小组合作精神、价值观内化程度 | 30% |

挑战与优化方向

当前教案实施仍面临现实制约。例如,农村地区学生因家庭教育和网络条件限制,对《网络交往新空间》等单元的理解存在偏差,需通过“校本化改编”增加乡土案例。部分教师对跨学科整合能力不足,导致《环境保护》等主题停留于知识灌输,未能有效开展生态研学实践。

未来优化可聚焦三点:一是开发区域性教学资源库,如将本地法治事件转化为教学案例;二是加强教师培训,提升信息化教学与课堂组织能力;三是建立“学校-家庭-社区”协同机制,例如邀请法官参与《预防青少年犯罪》课程设计。

八年级思想品德教案的设计需在目标精准性、方法创新性、评价科学性之间寻找平衡。其价值不仅在于传递知识,更在于塑造能适应现代社会复杂情境的公民人格。未来研究可进一步探索大数据支持下的个性化教学路径,以及传统文化与现代法治精神的融合模式,为素养教育提供更坚实的实践基础。