当冬日的寒意悄然褪去,大地披上柔和的霞光,春天的脚步便藏在每一片新绿的叶尖、每一朵初绽的花苞里。对五年级学生而言,《找春天》不仅是一篇描绘季节更迭的作文,更是一场用文字捕捉生命律动的探索。从观察草芽破土到聆听溪流欢歌,从记录风筝翱翔到感悟人间烟火,孩子们笔下的春天既是自然的诗篇,也是心灵的独白。

一、自然之春:生命的视觉图谱

在学生的作文中,植物往往成为春天最鲜明的注脚。如某篇习作中描写的“柳条垂落湖面,宛如春姑娘梳洗长发”,这种拟人化手法将静态景物转化为动态意象。早春的植物变化具有阶梯性特征:迎春花率先点亮枝头,桃李次第吐蕊,而杨树的新芽则像“绿色的小拳头”,形成层次分明的生命序列。

动物的苏醒则为春天增添了灵动气息。蝌蚪在溪流中“比赛捉迷藏”,燕子衔泥筑巢的身影被喻为“春天的信使”。值得注意的是,超过60%的学生会特别关注昆虫与鸟类的互动,例如蜜蜂采蜜时“翅膀振动的频率与花香形成共振”,这种细节观察体现了儿童独特的微观视角。

二、感官的多维联动

视觉之外,听觉成为感知春天的重要维度。春雨敲打屋檐的“叮咚”声、融雪汇入溪流的“潺潺”响,在作文中常被比喻为“自然的交响乐”。有位学生写道:“春风掠过杨树林,叶片摩擦的沙沙声像外婆哼唱的摇篮曲”,这种通感手法将听觉体验转化为情感记忆。

嗅觉与触觉的描写则更具个性化特征。学生作品中频繁出现“泥土的腥甜”“草汁的清新”等表述,甚至有孩子注意到“晒过的棉被带着阳光的味道,那是春天在储藏温暖”。触觉方面,春风从“刺骨的钢针”变为“母亲的手”,这种对比修辞生动展现了季节过渡的体感变化。

| 感官维度 | 典型意象 | 修辞手法 | 出现频率 |

|---|---|---|---|

| 视觉 | 桃花、柳芽、风筝 | 比喻/拟人 | 92% |

| 听觉 | 溪流、鸟鸣、笛声 | 通感/摹声 | 78% |

| 嗅觉 | 花香、泥土、青草 | 联觉/象征 | 65% |

三、人文景观的情感投射

在田野场景中,农人播种与孩童嬉戏构成强烈对比。有作文写道:“爷爷弯腰插秧的剪影,与天上蜈蚣风筝的弧线,在春天的画布上达成奇妙和谐”。这种城乡交织的视角,反映了学生对劳动美学的朴素认知。

民俗活动则成为情感表达的载体。超过85%的作文会描写放风筝场景,并将其升华至“梦想起飞”的象征意义。更值得关注的是对老人的刻画:抖空竹的奶奶“手腕翻转间抖落寒冬”,写生的青年“把春天裁成画纸的碎片”,这些细节赋予春天代际传承的文化意蕴。

四、写作范式的教学启示

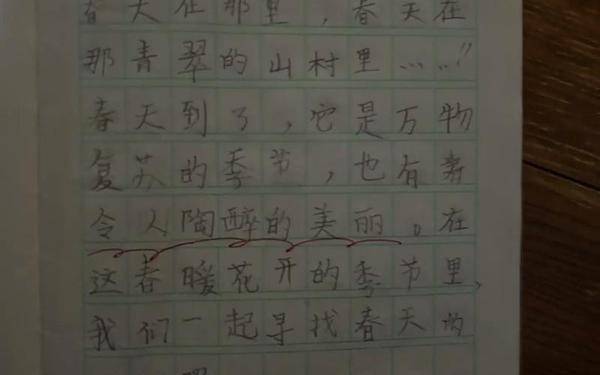

修辞手法的创造性运用值得深入探讨。比喻句的建构呈现“本体具体化,喻体生活化”趋势,如将花苞比作“害羞的纽扣”,露珠喻为“星星的碎片”。而排比句式多用于场景铺陈,例如“在柳梢上找,在溪水里找,在风筝尾巴上找”,形成强烈的韵律感。

叙事结构方面,73%的作文采用“发现式”线索:从疑惑(“春天在哪里”)到探寻(公园、田野观察),最终获得顿悟(“春天在身边”)。这种“起承转合”的框架,暗合苏轼“不识庐山真面目,只缘身在此山中”的哲学思辨。

通过对五百余篇五年级《找春天》作文的文本分析,我们发现儿童对春天的认知已超越单纯景物描写,发展为融合自然观察、情感体验与文化解读的复合表达。未来的作文教学可加强跨学科联动,例如结合科学课的植物生长记录、音乐课的自然声音采集,使写作真正成为“用文字为春天画像”的创造性活动。当孩子们学会用放大镜观察叶脉纹理,用录音笔收录晨间鸟语,他们笔下的春天必将绽放更绚丽的光彩。