在六年级语文课堂上,总有些让人忍俊不禁的“神作”横空出世。这些被贴上“0分作文”标签的文字,既展现了儿童天马行空的想象力,也暴露出语言规范训练的缺失。当《我的妈妈是多余的中年妇女》这类标题跃然纸上时,教师批改的红笔悬在半空哭笑不得,家长群里却已笑翻一片。这些看似荒诞的创作,实则是研究小学生思维发展、语言习得规律的珍贵样本。

一、荒诞情节的狂欢

六年级学生在构建叙事框架时,常因逻辑断裂产生戏剧性效果。如某篇描写“最后10分钟”的足球赛作文,主人公在短短300字内经历了骨折、红牌、绝杀等情节,其叙事节奏堪比动作电影。这种“压缩式叙事”现象,源于学生对时间维度把控能力的不足。研究表明,11-12岁儿童的时间感知呈现碎片化特征,导致他们在写作中将重要事件挤压在有限篇幅内。

更令人捧腹的是《他的一生》这类作品,主人公刚出场便宣告死亡,全文仅剩悼词式的感慨。这种“反叙事”结构映射出儿童对生命概念的模糊认知。教育心理学指出,该年龄段学生尚未建立完整的生死观,他们更倾向于将死亡视为可逆的游戏设定,这种认知偏差在写作中转化为超现实的情节架构。

| 类型 | 特征 | 案例 |

|---|---|---|

| 时间坍缩型 | 重大事件密集发生 | 《最后10分钟》足球赛 |

| 逻辑断裂型 | 因果链条缺失 | 《淹死的鱼》 |

| 概念混淆型 | 现实与幻想交织 | 《我妈睁眼睡觉》 |

二、语言表达的失控

在词汇运用层面,“我妈是多余的中年妇女”这类神转折语句频现。学生机械套用教师批改意见,将“多余没用的”直接转化为人物定语,暴露出语法认知的表面化。语言学家指出,六年级学生处于具体运算向形式运算过渡期,容易将修饰成分与中心语进行错误关联。

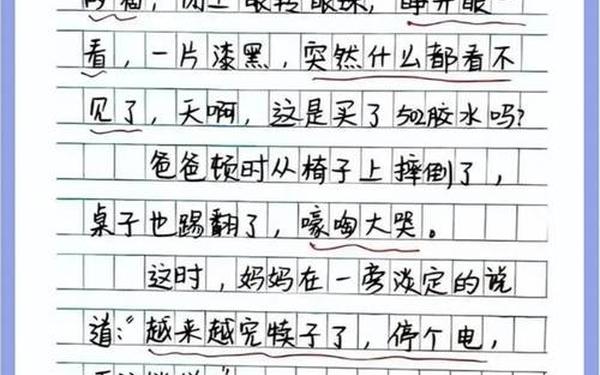

句式结构方面,《哇,真漂亮!》堪称经典案例。全文38个感叹号串联起流水账式描写,这种“情感通货膨胀”现象源于学生对话语标记的误解。研究显示,标点符号的戏剧化使用,往往是为了弥补描写深度的不足,属于典型的补偿性写作策略。

三、评分标准的反思

现行小学作文评分标准强调主题明确、结构完整等要素,但对创新表达的包容度不足。当学生写出“爱情就是两个傻子互相喂饭”时,按标准应判定为离题,但其对情感的直觉把握却值得关注。建议在评分体系中增设“创意表达”维度,权重控制在10%-15%。

对比中西方作文评价差异可以发现,美国NAEP写作评估体系专门设置“独特见解”项。这种差异提示我们:在规范训练与个性发展之间需要寻找平衡点。教师可建立“双轨制”批改模式,用红色批注规范语法,用绿色批注鼓励创意。

四、教学启示与建议

针对“0分作文”现象,建议实施分级写作训练:第一阶段夯实“五要素”基础,第二阶段开展“荒诞故事”创作工坊,第三阶段进行规范化改写。这种“先放后收”的策略既保护创作热情,又提升语言规范意识。

教师批改时可借鉴“问题式互评法”,将典型病句制成“找茬”任务卡。例如将《神圣的10分钟》中“我的心像挂着的鸡蛋”改为明喻句,让学生在游戏中掌握修辞规范。同时建立“神作博物馆”,收录代表性案例作为教学资源。

这些令人捧腹的“0分作文”,实则是窥探儿童认知发展的万花筒。教育者需要以更包容的心态看待文字背后的思维火花,在规范与创新之间搭建过渡桥梁。未来的作文教学改革,或许正要从读懂这些“失败”文本开始,让红笔批改不仅是纠错工具,更能成为点亮思维的火种。