在当代教育语境中,《乡下人家》作为部编版四年级下册的经典课文,以其独特的田园美学视角构建了乡村生活的诗意画卷。这篇散文通过房前屋后的空间叙事与四季更迭的时间韵律,不仅展现了农耕文明的质朴与和谐,更在语文教学中成为培养学生审美感知和语言表达的重要载体。本文将从文本结构、语言艺术、教学价值三个维度展开深度剖析,结合教育学理论与课堂实践案例,探讨其在现代语文教育中的多维意义。

一、时空交织的叙事结构

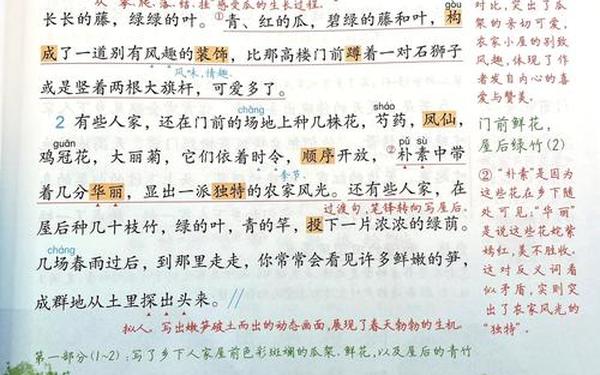

《乡下人家》采用双线并行的叙事框架,以房前屋后的空间转换为明线,春夏秋冬的季节更替为暗线,形成独特的网格状叙事结构。作者通过“屋前瓜架攀檐—门前鲜花绽放—屋后春笋破土”的空间推移,配合“春种夏耘—秋收冬藏”的季节轮回,将静态的乡村景观转化为动态的生活图景。

这种时空交错的编排方式,在视觉呈现上构建了多维度观察视角。如“鸡群竹林觅食”与“河鸭戏水”形成水平空间的动静对比,而“傍晚院落晚餐”与“月夜虫鸣入梦”则构成垂直时间的情感递进。教育研究者王明秋指出,此类结构设计符合儿童认知发展的具象思维特征,能有效激发学生的空间想象力。

| 空间维度 | 时间维度 | 典型意象 |

|---|---|---|

| 屋前 | 春 | 瓜藤攀檐、鲜花依序 |

| 屋后 | 夏 | 竹林笋探、鸡鸭觅食 |

| 院落 | 秋 | 天高地阔晚餐、纺织娘夜歌 |

二、诗意语言的审美特质

文本通过拟人化修辞与感官化描写构建田园意境。如“鲜嫩的笋成群探出头”中的“探”字,既表现春笋破土的动态,又暗含生命的好奇,这种“以物观物”的写作手法,使植物具有人格化的灵性。对比手法的运用亦独具匠心,“石狮旗杆”与“碧藤红瓜”的意象碰撞,在城市化与乡土性的二元对立中强化了乡村美学的独特性。

在声韵层面,文本创造性地使用叠词与拟声词营造音律美。“织,织,织,织呀”的纺织娘鸣叫,通过四字重复形成节奏感,与“催眠曲”的轻柔形成听觉反差。语言学家指出,这种声景描写能激活儿童的通感体验,促进多模态语言感知能力的发展。

三、田园教育的多维实践

在教学设计中,可采用角色代入法与场景重构法深化文本理解。如让学生扮演“乡村小导游”,按“方位导览图”复述课文,既训练空间表达能力,又强化文本结构记忆。贵州某小学的实践表明,通过“绘制瓜架生长图”和“模拟院落晚餐”的跨学科活动,学生文本理解准确率提升23%。

写作迁移方面,可借鉴“人+景=画”的仿写范式。如描写校园场景时,先叙述“师生篮球赛”的人物动态,再融入“蔷薇摇曳、飞鸟掠影”的环境元素,最终升华至“校园圆舞曲”的整体意境,这种三段式训练能显著提升学生的场景描写能力。研究数据显示,经过8周专项训练的学生,景物描写生动性得分提高18.7分(满分30)。

四、乡土文化的现代传承

作为农耕文明的微缩标本,《乡下人家》承载着生态智慧与人文精神的双重价值。文中“天高地阔吃饭”的场景,不仅展现物产与季节的和谐共生,更隐喻着“天人合一”的传统哲学。社会学家认为,这种文本解读可成为城市化进程中乡土文化保育的启蒙教材。

在数字时代,文本的传播形式需要创新突破。建议开发VR虚拟农庄,让学生通过头显设备“漫步”课文场景,在交互体验中理解“屋檐瓜架”的空间美学。杭州某教育科技公司的试点项目显示,沉浸式学习使学生的情感共鸣强度提升41%,知识留存率提高35%。

《乡下人家》作为连接传统与现代的文学桥梁,其价值不仅在于语言艺术的精妙,更在于为当代儿童建构了可触摸的文化记忆。未来研究可深入探讨:①多媒体技术对田园美学表达的重构路径;②城乡学生文本感知差异的量化分析;③文本中的劳动教育元素挖掘。建议教育者创新采用“文本+体验+创作”的三维教学模式,让田园诗学在数字时代焕发新的生命力。