作为中国古典文学巅峰之作,《三国演义》以宏大的历史叙事、深刻的人性刻画和精妙的谋略博弈,构建了一个跨越千年的文化符号体系。本文基于20篇读书笔记的核心内容,结合“历史框架、人物塑造、谋略智慧、战争叙事、主题思想、艺术结构”六要素,尝试解构这部史诗巨著的文学价值与社会意义。

一、历史框架的虚实交织

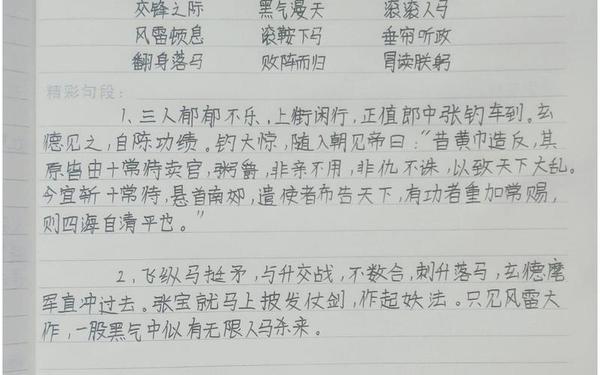

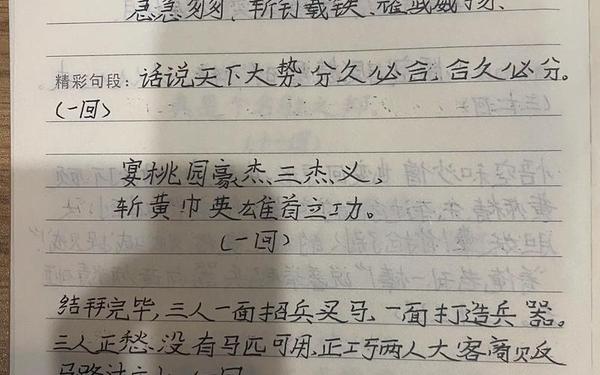

《三国演义》以“七实三虚”的创作原则,将东汉末年至西晋初年的百年动荡浓缩于章回叙事。从黄巾起义到三国归晋的五大部分划分,既保留了《三国志》的编年脉络,又通过艺术加工强化了戏剧张力。如官渡之战中曹操焚粮的细节刻画,虽偏离史书记载,却成功塑造了“奸雄”的立体形象。

这种虚实结合的手法,在赤壁之战中达到巅峰。据考证,诸葛亮借东风、草船借箭等经典桥段均为文学虚构,但通过“三江口周瑜纵火”“华容道义释曹操”等情节链的铺陈,不仅未削弱历史真实感,反而强化了“天时地利人和”的战略哲学,这正是罗贯中“以文运史”的高明之处。

二、人物塑造的二元对立

小说通过忠奸、智愚、仁暴的二元对照,构建了400余个性格鲜明的人物图谱。关羽的“义绝”与曹操的“奸绝”形成道德镜像:前者挂印封金、千里走单骑的忠义,后者“宁教我负天下人”的权谋,共同诠释了乱世中的人性光谱。这种对比在诸葛亮“智绝”与周瑜“量狭”的对照中同样显著。

值得关注的是次要人物的功能性塑造。如贾诩“毒士”形象的刻画,既补充了谋士群体的多样性,又揭示了乱世生存的另类智慧。毛宗岗在评点本中强化了这种对立,通过增删诗文使人物性格更趋极致,这种艺术处理虽遭部分学者诟病,却成就了大众传播的经典范式。

三、谋略智慧的现代启示

| 谋略类型 | 典型事例 | 现代映射 |

|---|---|---|

| 心理战术 | 空城计、蒋干盗书 | 商业谈判中的信息博弈 |

| 资源整合 | 草船借箭、火烧连营 | 初创企业的杠杆效应 |

| 长远规划 | 隆中对、九伐中原 | 国家五年计划制定 |

三十六计的具象化呈现,使《三国演义》成为东方智慧的百科全书。诸葛亮七擒孟获的攻心策略,体现了“不战而屈人之兵”的战略思维;司马懿“忍”字诀的运用,则揭示了权力博弈中的生存哲学。现代管理学者发现,这些谋略与博弈论、SWOT分析等工具存在惊人的暗合。

四、战争叙事的诗学建构

全书120场战役描写,构建了冷兵器时代的战争美学体系。赤壁之战中“樯橹灰飞烟灭”的视觉冲击,与长坂坡“赵云单骑救主”的动态特写,分别代表宏观战场与微观英雄的叙事视角。这种多维度呈现,使战争既具史诗般的壮阔,又不失个体生命的温度。

特别值得注意的是战术演进的文学转化。如官渡之战的粮草争夺,被提炼为“兵马未动,粮草先行”的军事箴言;水淹七军的自然灾害利用,则体现了古代战争与地理环境的深层互动。这些描写不仅具有文学价值,更为军事史研究提供了生动案例。

五、主题思想的时代映照

“分久必合”的历史循环论贯穿全书,在当代仍具警示意义。小说通过董卓乱政、曹操挟天子等情节,揭示了权力失控的灾难性后果。而刘备“以人为本”的仁政思想,与当今社会治理中的民生理念形成跨时空呼应。

值得深思的是忠义观的现代解构。关羽“华容释曹”的私人义气与政治立场的矛盾,恰反映了道德准则在现实语境中的复杂性。这种主题的多义性,使作品在不同历史时期持续引发“尊刘抑曹”的价值论争。

六、艺术结构的创新突破

作为章回体小说的奠基之作,《三国演义》首创了“话说—且听下回分解”的叙事模式。这种“扣子”技巧的运用,在赤壁之战前夜达到巅峰:从“群英会”到“借东风”,连续八回的悬念铺设,构建了环环相扣的戏剧张力。毛宗岗修订时增加的诗词评点,更形成了“叙事+评论”的复合文本结构。

在语言风格上,文白相间的表述既保留了历史厚重感,又通过“三英战吕布”等通俗化描写实现雅俗共赏。这种平衡在人物对话中尤为突出:诸葛亮舌战群儒时的骈俪文风,与张飞“战又不战,退又不退”的口语化表达,共同构成了独特的审美层次。

本文通过六维分析法,揭示了《三国演义》超越时空的文学魅力。研究发现:其历史书写的虚实张力、人物塑造的类型化倾向、谋略体系的现实映射等特征,共同构成了经典化的内在机制。建议后续研究可结合数字人文技术,对战争场景进行GIS可视化分析;或运用叙事学理论,探讨章回体结构对网络文学的影响。正如郑铁生教授指出的:“《三国演义》的叙事艺术仍有许多待解密码”,这部文学丰碑将持续为当代文化创新提供养分。