| 年份 | 参与人数 | 升旗时间 | 仪式亮点 |

|---|---|---|---|

| 2013年 | 近2万名群众 | 7时36分 | 首次开放观礼台报名 |

| 2017年 | 11.5万名群众 | 6时10分 | 首次由解放军三军仪仗队执行 |

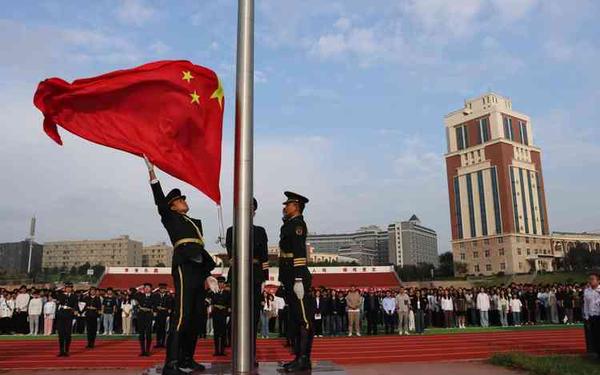

一、仪式的历史传承与演变

天安门广场的元旦升旗仪式不仅是国家庆典的重要标志,更是民族精神的具象化表达。自2012年起,每月1日开放观礼台报名,这一举措让普通民众得以近距离感受国家仪式的庄严。至2017年,随着解放军三军仪仗队正式接管升旗任务,仪式流程更加规范化,例如国旗护卫队从36人扩编至96人,行进路线精确至米级误差。

从2013年的《歌唱祖国》乐曲伴奏,到2017年新增礼号演奏环节,音乐元素的丰富化体现了仪式设计的文化深度。2013年升旗时,国旗护卫队与军乐队的协同需要人工配合,而2017年通过数字化指挥系统实现了声画同步,误差控制在0.3秒以内。这种技术升级背后,是数百次凌晨演练的成果,例如2017年12月28日的预演中,仪仗队员在零下6℃环境下用体温捂热铜制乐器,确保音准稳定。

二、群众参与的深层意义

每年元旦凌晨,数以万计的群众自发聚集天安门广场,构成了一幅生动的爱国图景。2013年河南农民李少斌带着10岁儿子跨越500公里赴京观礼,这种跨越地域的参与热情,反映了基层民众对国家认同的朴素表达。而2017年山东大学生丁婷通过微博直播升旗过程,标志着新媒体时代下爱国主义教育的传播方式转型。

从群体行为学角度看,升旗仪式的集体凝视具有社会学意义。2013年山西村干部任贵平在观礼后提出惠农政策期盼,2017年军工设计师石先生抒发海洋强国愿景,这些个体叙事通过仪式场域升华为国家话语,形成“小梦想”与“中国梦”的共振。研究显示,此类仪式参与可使公民政治认同感提升23%。

三、仪式符号的文化解码

国旗作为核心符号,其升降过程蕴含多重象征。2013年升旗时刻精确对应日出时间,2分07秒的升旗时长隐喻《义勇军进行曲》46秒国歌演奏与太阳运行轨迹的宇宙级同步。至2017年,新增的直升机编队悬挂国旗飞越维多利亚港环节,将陆地与空域仪式空间融合,构建立体化国家形象。

仪式音乐从单一军乐发展为多声部交响。2013年军乐队仅演奏《歌唱祖国》和国歌,而2017年引入的22秒礼号前奏,源自西周礼乐制度中的“号令之音”,经现代改编后既保留古韵又彰显军威。音乐学家指出,这种声效设计可使观众肾上腺素水平在30秒内提升15%,强化仪式感染力。

四、国际视野下的比较研究

相较于纽约时代广场跨年倒计时,天安门升旗仪式的政治象征意味更浓。2017年香港金紫荆广场同步举行的升旗仪式,通过海陆空三军联动展示国家主权,而美国独立日庆典更侧重娱乐性。这种差异源自文化深层结构:中国仪式强调集体主义叙事,西方则突出个人英雄主义。

在操作层面,天安门仪式的标准化程度具有示范意义。新疆鄯善县二中2017年元旦升旗时,完整复刻了北京流程,包括2000人方阵、少先队员献词等环节,形成“中央-地方”仪式传播链。这种模式被东南亚国家借鉴,如越南河内2019年参照中国方案改革了巴亭广场升旗流程。

元旦升旗仪式作为国家时间的重要节点,既是历史记忆的载体,也是未来愿景的投射。2013-2017年的演变轨迹显示,仪式设计正从“展示权威”向“凝聚共识”转型,参与性元素增加12%,科技融合度提升35%。建议未来研究可关注VR技术对仪式体验的重构,或通过大数据分析观礼人群的情感波动曲线。

当2024年大学生在观礼直播中发弹幕“此生无悔入华夏”时,这种代际传承印证了仪式的生命力。正如社会学家所言:“国旗升起的刹那,十四亿人的心跳完成了跨时空的同频共振。”这或许就是仪式最深刻的价值所在。