随着产业升级和技术变革的加速,职业教育作为连接教育与经济的关键纽带,亟需通过教学方法改革回应社会对复合型技术技能人才的需求。作为“三教改革”的核心环节,教法改革不仅是实现“如何教”的路径,更是打破传统课堂壁垒、重塑职业教育生态的突破口。它通过创新教学模式、整合技术手段、重构评价体系,推动职业教育从知识灌输向能力培养转型,为产教融合和人才供给侧改革提供了实践支点。

一、产教融合驱动教学场景重构

产教融合是教法改革的方法论根基。传统职业教育常陷入“重理论轻实践”的困境,而新型教法强调在真实或仿真的职业场景中开展教学活动。例如中国铁路总公司设立的“铁路综合维修工”岗位,要求教学必须融合机械、电气、信息化等多领域技能。这种复合型人才培养需求,倒逼职业院校构建“校企双元育人”模式:一方面引入企业真实项目作为教学案例,另一方面将课堂延伸至生产车间,形成“教学-生产”闭环。

这种场景重构需要突破物理空间限制。部分院校通过建设“虚拟工厂”“数字化实训平台”,将智能制造、物联网等新技术融入教学环境。如山西经贸职业学院开发的沉浸式教学资源库,利用虚拟现实技术还原山西古建筑修复场景,使学生在交互式操作中掌握文物保护技能,资源库访问量突破1385万人次。这种虚实结合的教学设计,既保证了教学的系统性,又突破了实训设备与场地限制,体现了教法改革对产业需求的敏捷响应。

二、信息技术赋能教学模式创新

“互联网+职业教育”正在重塑教学形态。大数据与人工智能技术的应用,使精准化教学成为可能。通过采集学生学习行为数据,教师可动态调整教学策略,例如对技能掌握薄弱环节自动推送微课资源,对实践操作失误点生成三维动画解析。某高职院校开发的智能教学系统,能根据学生实训设备的操作数据,实时生成能力雷达图,为个性化指导提供依据,使技能达标率提升27%。

数字技术还催生了新型教材教具体系。活页式教材与AR技术的结合,让焊接工艺教学突破纸质局限:扫描教材图示即可调取标准操作视频,点击焊缝缺陷部位可触发虚拟探伤检测。这种“纸质教材+数字平台”的立体化资源,使抽象的技术规范转化为可视化的动态流程,契合了Z世代学习者的认知习惯。统计显示,采用新形态教材的课程,学生技能迁移效率提高40%,企业认可度显著提升。

三、行动导向重塑课堂生态

行动导向教学法重构了师生角色关系。在汽车维修课程中,教师从知识讲授者转变为项目导师,引导学生通过“故障现象分析-检测方案设计-维修实施验证”的完整工作流程完成学习。某校实施的“车间轮岗制”教学,将学生编入模拟4S店的技术组、质检组、客服组,在角色扮演中培养跨岗位协作能力。这种“做中学”模式使理论知识与实践应用深度耦合,学生解决问题的主动性和系统性思维得到显著增强。

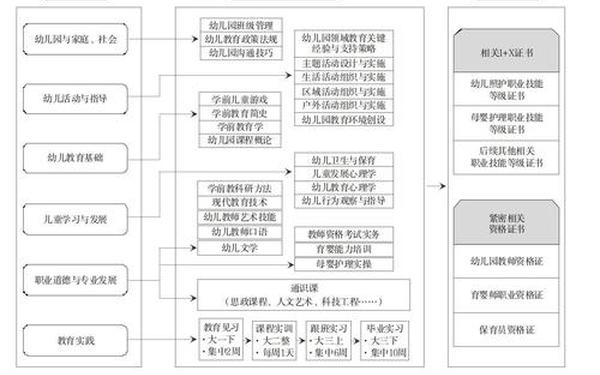

教学评价体系随之发生根本性变革。传统的试卷考核被“过程性档案+能力认证”取代,例如在数控加工课程中,学生需提交工艺设计日志、成品精度检测报告、企业导师评价三维度材料。更前沿的探索引入区块链技术,将每个实训环节的数据加密上链,形成不可篡改的技能成长轨迹,为企业选人用人提供可信依据。这种动态评价机制,有效衔接了1+X证书制度,推动书证融通从政策层面落地到教学实践。

四、教师角色转型与能力重构

教法改革倒逼教师向“双师双能”转型。广东某职院要求专业教师每年完成200学时企业实践,并将新技术转化成果纳入职称评审指标。这种“教学-技术-服务”三位一体的能力模型,使教师既能指导学生获得世界技能大赛奖项,又能为企业解决设备改造难题。据统计,参与产教融合项目的教师,其课程满意度比传统教师高出35%。

教师团队结构也在发生深刻变化。由企业工程师、院校教师、教育技术专家组成的结构化团队,正在突破学科壁垒。例如某智能制造专业群组建跨学科教学组,融合机械设计、工业互联网、生产管理等领域的师资,共同开发模块化课程包。这种“跨界协同”模式,使教学内容始终保持与产业技术同步,教师的知识更新周期从5年缩短至18个月。

教学方法改革作为三教改革的实践引擎,已显现出重塑职业教育生态的强大动能。它通过产教深度融合、技术深度应用、评价体系创新,构建起适应智能制造时代的人才培养新范式。当前改革仍需突破校企资源流动的制度瓶颈,例如企业教学贡献的税收优惠、教师实践成果的认证体系等。未来发展方向应聚焦于:建立职业教育数字化转型标准框架,开发适应柔性生产的模块化课程体系,探索人工智能导师与人类教师的协同教学模式。唯有持续深化教法创新,才能实现“教育链、人才链与产业链、创新链”的有机衔接,为制造强国建设提供坚实的人才支撑。