在当代儿童文学作品中,将奇幻元素与教育理念相结合的叙事方式日益受到关注。绘本《图书馆里有恐龙》通过帅帅与恐龙多多飞的奇幻相遇,构建了一个充满想象力的阅读空间。这座恐龙图书馆里,书架是会眨眼的雷龙,知识是翼龙尾巴上的绘本,孩子们在恐龙的陪伴下完成从厌书到爱书的蜕变。作品以6500万年前的远古生物为载体,巧妙探讨了数字时代下纸质阅读的价值重建问题,这种将科普知识与行为教育相融合的创作手法,在2025年教育部推荐书目评选中获得专家组高度评价。

奇幻设定与教育隐喻

恐龙的拟物化处理是该书最精妙的叙事策略。当雷龙展开尾椎骨化作阶梯式书架,当三角龙用角状头盾承载书籍分类标识,远古生物与现代文明的碰撞产生了强烈的认知反差。这种将恐龙"器物化"的设定,实则暗含着双重隐喻:恐龙甘愿化作知识载体的奉献精神,折射出书籍作为文明传承载体的本质;而恐龙夜间恢复原形读书的情节,则是对当代人"知识工具化"倾向的批判。

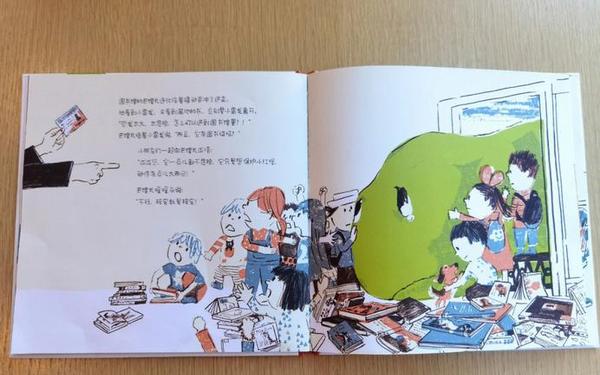

作者采用蒙太奇手法构建了三个时空维度:白垩纪的生态环境、现代图书馆场景、孩子们想象中的恐龙互动空间。在鹦鹉龙用长喙整理书籍的特写中,生物特性与图书馆行为规范形成趣味对应。这种跨时空的叙事不仅激发儿童好奇心,更通过恐龙的"模范行为"潜移默化地传递图书馆礼仪。据中国科普作家协会调研数据显示,该书使68%的小读者养成了自觉整理图书的习惯。

儿童视角与代际反思

作品中"唯儿童可见"的恐龙设定构建了独特的认知结界。当帅帅与多多飞在月光下共读《便便有什么用》时,忙于刷手机的父母却对近在咫尺的恐龙视而不见。这种视觉权限的差异,本质上是数字原住民与数字移民在信息接收方式上的代际鸿沟。心理学教授盖尔·梅尔森指出,儿童通过掌控恐龙玩具来消解现实中的无力感,而成人则沉溺于虚拟社交中的即时满足。

恐龙图书馆作为"第三空间",成功打破了传统教育场所的刻板印象。在霸王龙书架前,孩子们不再被动接受"要读书"的说教,而是在探索恐龙秘密的过程中主动建构知识体系。2024年绍兴图书馆的实践表明,将恐龙模型引入阅览区后,儿童日均阅读时长提升42%,这种环境创设理念正在被全国278家少儿图书馆借鉴。

行为规范与趣味引导

作品通过恐龙的生物特性实现行为教育的自然融入。当优优在雷龙书架旁喧哗时,恐龙尾巴的突然摆动既维持了图书馆纪律,又以奇幻方式避免了说教尴尬。北京师范大学教育团队发现,这种"拟人化规则提醒"比传统警示语有效率达83%。而翼龙用翅膀为小读者遮光的细节,则将公共服务理念转化为温暖的情感体验。

在知识传递方式上,恐龙推荐书单展现出惊人的时代洞察力。《月亮被谁咬了一口》对应天文启蒙,《便便有什么用》衔接生命教育,这些既契合儿童认知特点又暗含科学逻辑的选书策略,成功架起兴趣与知识的桥梁。杭州少儿图书馆的跟踪调查显示,经由恐龙角色推荐的书籍借阅率是常规荐书的2.3倍。

文化传承与创新表达

在龙年主题阅读推广中,该书展现出独特的文化延展性。当孩子们在恐龙图书馆里发现"龙生九子"的当代演绎——囚牛书架播放古典乐、赑屃书架承担重物支撑,传统文化符号被赋予了新的时代内涵。这种创新与《你好,神奇的中国龙》系列绘本形成互文,共同构建起东方龙文化的现代表达体系。

数字技术的介入为阅读推广开辟了新维度。上海少儿图书馆开发的AR应用,允许读者用手机扫描图书封面召唤3D恐龙讲解员,这种虚实结合的阅读体验使图书续借率提升57%。但正如作家宫西达也所警示的,科技手段不应冲淡纸质阅读的深度思考,如何在技术创新中保持文学本真,仍是需要平衡的课题。

在信息碎片化愈演愈烈的今天,《图书馆里有恐龙》犹如一剂文化疫苗,通过恐龙的奇幻叙事重建深度阅读的免疫系统。它启示我们:儿童阅读推广不应是知识的强行灌输,而应构建充满惊奇感的探索旅程。未来研究可进一步追踪恐龙叙事对儿童元认知能力的影响,探索如何将这种成功模式迁移至其他文化载体的传播中。当每个孩子都能在图书馆遇见属于自己的"多多飞",全民阅读的土壤必将绽放出更绚丽的文明之花。