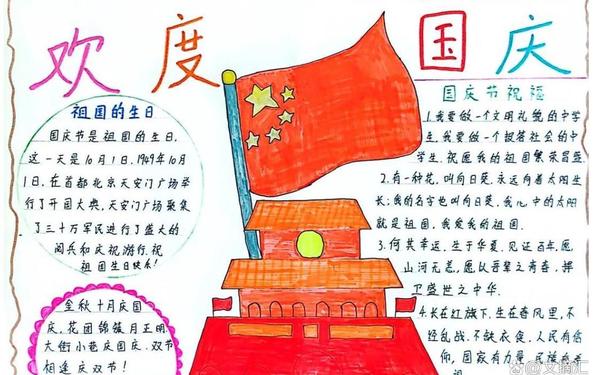

金秋十月,丹桂飘香,当大街小巷飘扬着五星红旗时,一张张承载着爱国热情的手抄报正在校园里绽放。这些尺寸有限的纸面不仅是美育教育的载体,更凝结着青少年对祖国的深情告白。从历史沿革到当代使命,从文化符号到情感表达,手抄报如同微型博物馆,以图文交织的方式讲述着国家记忆与时代精神。

历史溯源:庆典背后的文明密码

1949年12月2日中央人民委员会通过的《关于中华人民共和国国庆日的决议》,将10月1日确定为承载着开国盛典记忆的特殊日期。这个决定不仅标志着新政权的确立,更蕴含着"国庆"概念的千年演变。西晋陆机在《五等诸侯论》中已出现"国庆"一词,彼时专指帝王诞辰,而今却成为全民共享的现代国家仪式。

从古代帝王仪仗到现代群众游行,庆典形式的演变折射着社会结构的转型。网页1中记载的国庆三特征——显示国家力量、增强国民信心、发挥号召力,恰好对应着从"君权神授"到"人民主权"的意识形态转变。这种转变在当代手抄报设计中体现为天安门、长城等传统符号与航天器、高铁等现代元素的交融,形成跨越时空的视觉对话。

内容架构:文字与图画的交响诗

优秀的手抄报如同精心编排的报纸,需要层次分明的板块设计。核心区域通常放置"国旗国徽的由来"等基础常识,如网页50所述,五星红旗的设计者曾联松将星辰布局融入传统天象学,黄色五角星象征光明与团结。祝福语板块则充满创意,既有"金秋十月披锦绣"的传统对仗,也有"千万要快乐"的俏皮表达,体现着严肃性与趣味性的平衡。

爱国故事的选择最能彰显教育深度。杨靖宇胃中草絮的悲壮、詹天佑修筑京张铁路的智慧、华罗庚放弃优渥归国的抉择,这些在网页9中详述的案例,通过手抄报转化为可视化叙事。学生在摘抄方志敏"为中国呼喊"的遗言时,不仅练习了书法,更完成了与革命先驱的精神对话。

教育功能:隐性课程的显性表达

教育部《中小学德育工作指南》明确指出,要利用重要节庆日深化爱国主义教育。手抄报制作正是将抽象的政治话语转化为具象的美育实践,网页39中记载的"祖国在我心中"主题活动,通过版面设计训练学生的信息整合能力,在收集国庆阅兵资料时理解国防建设的意义。

这种创作过程暗含认知发展规律。低年级学生绘制国旗培养具象思维,高年级设计"我与2035"板块则需抽象推理。网页66展示的"庆中秋迎国庆"灯谜活动证明,当历史知识转化为互动游戏时,记忆留存率可提升40%。手抄报角落的二维码设计,更是将传统媒介与数字技术有机结合,拓展了教育边界。

文化传承:民族记忆的青春书写

在全球化语境下,手抄报成为守护文化基因的特殊载体。网页24强调的"悬灯结彩""民族服饰"等元素,在手抄报中转化为剪纸艺术与水墨山水的现代表达。学生通过临摹《开国大典》油画理解美术史,在摘录《沁园春·国庆》时感悟汉语韵律,这种多模态学习方式比单一文本教学更具沉浸感。

当代青少年用流行语重构经典文本,创造出"这盛世如您所愿"等时代金句。网页67记录的"国庆狂欢购物"内容,既反映消费文化影响,也促使教育者思考如何引导理性爱国。值得关注的是,部分学校开始引入AR技术,扫描手抄报即可观看历史影像,这种虚实融合的创新使传统文化焕发新生机。

美学实践:平面设计中的育人智慧

色彩心理学研究显示,红黄主色调能激发83%观者的积极情绪。优秀手抄报常遵循"三七法则":70%区域使用标准色系,30%留白营造呼吸感。网页54提供的模板中,祥云纹饰与宋体字的搭配,既保持庄重感又避免呆板。边框设计从青铜器纹样中提取灵感,将饕餮纹简化为几何线条,实现传统与现代的美学共振。

字体选择暗含教育智慧。楷书书写爱国诗词培养严谨态度,POP字体编排趣味知识激发创作热情。网页23展示的"书画赛"获奖作品证明,当学生用篆刻手法制作"国庆"印章时,实际上在进行跨学科的艺术探索。这种将书法、绘画、文学融为一体的综合实践,正是核心素养教育的生动体现。

站在新的历史方位,手抄报创作不应止步于年度作业,而应发展为持续性的文化项目。建议教育部门建立数字化资源库,收录历届优秀作品;学者可开展跨文化比较研究,分析不同国家国庆视觉表达的异同;学校不妨设立"手抄报博物馆",让方寸之间的爱国情怀获得永恒生命力。当粉笔与彩纸继续书写时代篇章,这些承载着集体记忆的纸质文献,终将成为记录中国青少年精神成长的珍贵档案。