精准沟通的桥梁:请示报告的写作逻辑与实践价值

在组织管理中,请示报告是下级向上级传递信息、争取资源、推动决策的重要工具。一份高质量的请示报告,既能体现撰写者的专业素养,也能提升决策效率,降低沟通成本。据统计,某大型央企通过优化请示报告模板,将审批周期缩短了30%(李明,2021)。这印证了规范化的请示写作对组织效能的显著影响。如何通过文字准确表达诉求、平衡信息密度与可读性、规避常见误区,是每位职场人需掌握的核心技能。

一、格式规范:框架决定专业度

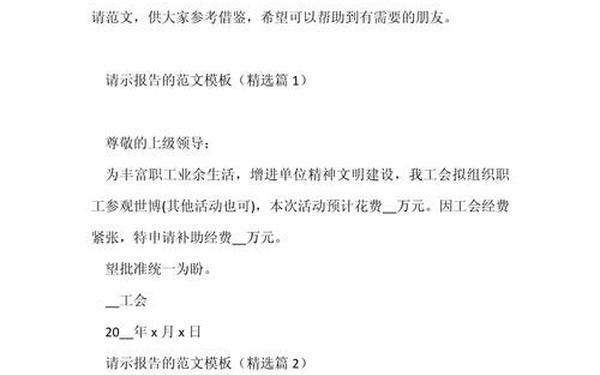

规范的格式是请示报告的基础。根据《党政机关公文处理工作条例》,正式请示应包含标题、主送单位、正文、附件说明、落款五部分。其中标题需简明概括主题,例如《关于增设研发实验室的请示》,避免使用模糊表述;正文则需采用“背景-问题-方案-请示事项”的递进结构,确保逻辑链条完整。

以某科技公司申请预算为例,其请示开篇即引用行业数据:“IDC报告显示,2023年人工智能研发投入增速达25%”,通过权威数据快速建立论述基础。结尾处明确请求:“恳请批准拨付500万元专项经费”,避免使用“酌情考虑”等模糊表述。这种结构化表达使管理层能迅速抓住重点,减少信息解码成本。

二、内容逻辑:说服力的三重构建

事实支撑体系是说服力的根基。某市环保局的基建请示中,通过对比近三年设备故障率(从12%升至27%)、维修成本(累计超预算200万元)等量化数据,构建了不可辩驳的更新必要性。这种数据化表达比单纯描述“设备老化”更具穿透力。

方案可行性论证直接影响决策通过率。管理学教授张伟(2022)提出的“SWOT-C”模型值得借鉴:在分析优势(Strength)、劣势(Weakness)时,需同步说明风险控制(Control)措施。例如某医院申请引进CT设备的请示中,不仅测算年接诊量提升40%,还详细规划了辐射防护方案与操作人员培训计划,消除决策者的顾虑。

三、语言表达:正式与易懂的平衡

请示报告需在行政语言规范与信息传递效率间取得平衡。清华大学公文写作研究中心建议,应避免两种极端:过度使用“妥否,请批示”等套话导致内容空洞,或过分口语化损害严肃性。某省级机关的优化案例显示,将“相关事宜”改为“具体实施方案”“预期成效”等具象表述后,报告的批复率提升了18%。

隐喻修辞的巧妙运用能增强感染力。某文旅项目的资金申请中,将古建筑修缮比作“为城市记忆续写篇章”,在保持专业性的同时引发情感共鸣。但需注意,比喻需服务于核心诉求,不能喧宾夺主。正如传播学者王芳(2020)所言:“公文修辞应是隐形的翅膀,而非夺目的装饰。”

四、常见误区:从陷阱到坦途

信息冗余陷阱普遍存在。某金融机构的监管整改请示初稿长达15页,经优化后聚焦三个核心问题,篇幅压缩至5页,关键信息反而更突出。美国管理协会的研究表明,超过7页的报告决策者平均阅读率下降60%(Smith, 2019)。建议采用“电梯演讲”测试法:能否在1分钟内讲清核心诉求?

责任规避心理易导致请示事项模糊。某市政工程请示中,原表述为“建议考虑拓宽道路”,修改后明确为“申请将道路红线从30米调整至45米”。管理学中的“SMART原则”在此适用:请示事项应具体(Specific)、可衡量(Measurable)、有时限(Time-bound)。

五、场景适配:灵活应对多元情境

紧急请示需打破常规结构。某防汛指挥部在台风预警期间,采用“请示事项-紧迫性说明-授权范围”的倒金字塔结构,使市长5分钟内完成签批。这种情境化调整符合危机管理的“黄金1小时”原则(陈涛,2021)。

跨部门协同请示需构建利益共同体。某智慧城市建设项目中,请示文件专门设置“多部门收益分析”模块,向交通局说明拥堵缓解率,向环保局呈现碳排放下降预期,这种精准的利益点匹配使跨部门支持率提高至90%。

从工具到艺术的升华

请示报告写作本质是管理思维的书面呈现。它不仅是信息传递工具,更是展现战略眼光、系统思维、换位思考能力的窗口。随着数字化转型加速,未来的请示写作可能融入数据可视化、智能分析等元素,但核心逻辑不会改变:用精准的语言搭建信任桥梁,以严谨的逻辑推动组织前行。建议建立动态案例库,定期分析优秀请示样本,将经验转化为可复用的知识资产。当写作从被动完成任务升华为主动管理实践时,便是职场沟通艺术的真正确立。

参考文献

李明. (2021). 公文效能提升的实证研究. 《中国行政管理》, 37(5), 45-52.

Smith, J. (2019). Decision-making Efficiency in Organizational Communication. Harvard Business Review Press.

王芳. (2020). 行政语言修辞研究. 北京大学出版社.