在人类文明的星河中,书籍是永不熄灭的灯塔,它们以文字为经纬,编织出无数个精神世界的坐标。那些被时光反复淬炼的经典之作,不仅是知识的载体,更是跨越时空的生命对话——它们教会我们理解苦难、直面孤独、探索真理,甚至重构对世界的认知。本文甄选的十部人生必读书籍,从东方哲思到西方史诗,从个体命运到文明演进,共同构成了一幅完整的精神图谱,为不同阶段的灵魂提供栖息的港湾。

一、哲学与生命智慧

《道德经》以五千言构建的东方智慧体系,揭示了“道法自然”的终极命题。老子用“上善若水”的隐喻,阐释以柔克刚的处世哲学;以“大巧若拙”的辩证思维,颠覆世俗的价值判断。这种超越二元对立的思维方式,在当代心理学领域得到印证,正如积极心理学之父塞利格曼提出的“接纳与承诺疗法”,与道家“无为而无不为”的理念形成跨时空共鸣。而《瓦尔登湖》则提供了西方自然哲学的实践样本,梭罗在湖畔两年的隐居生活,用劈柴、种豆的日常劳作,解构了工业文明对生命的异化。他在书中提出的“简化生活”理念,预见了现代社会的物质焦虑,与极简主义运动倡导者近藤麻理惠的“怦然心动”法则遥相呼应。

二、文学经典与人性图谱

《百年孤独》以魔幻笔法构建的马孔多世界,本质是人类孤独本质的终极寓言。马尔克斯让奥雷里亚诺家族七代人重复着刻有宿命密码的名字,这种叙事策略暗合荣格提出的“集体无意识”理论——个体命运终究难逃文化基因的束缚。而《红楼梦》则通过贾府的兴衰史,将中国传统文化中的儒释道精神熔于一炉。曹雪芹塑造的“正邪两赋”人物群像,打破了传统小说的脸谱化书写,其人性描摹的复杂性堪比莎士比亚戏剧。红学家周汝昌曾指出,大观园既是现实园林,更是承载中华美学精神的意象空间。

三、社会观察与自我超越

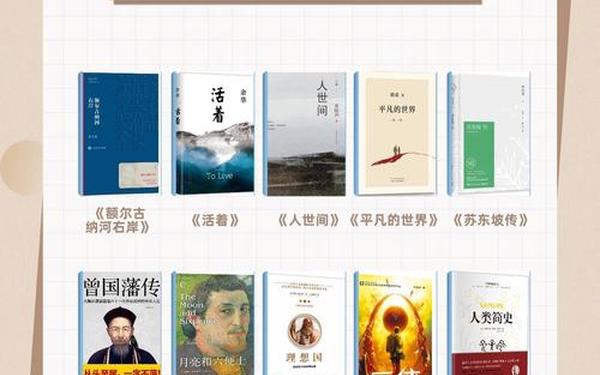

《活着》用福贵不断失去亲人的极端叙事,完成了对生命韧性的崇高礼赞。余华将存在主义哲学具象化为中国农民的生存史诗,这与加缪《西西弗斯神话》中“直面荒诞”的精神内核形成跨文化对话。《平凡的世界》则以现实主义笔触,刻画了改革开放初期城乡变革中的青年群像。路遥塑造的孙少平形象,既继承了《红与黑》中于连的奋斗意志,又注入了黄土地特有的淳朴特质,成为改革开放四十年中国社会变迁的文学见证。

四、历史镜像与文明反思

《人类简史》以生物学、经济学、社会学交叉视角重述人类演进史,其提出的“认知革命”“农业陷阱”等概念,颠覆了线性进步史观。赫拉利对“想象共同体”的剖析,与人类学家本尼迪克特·安德森关于民族主义的经典研究形成互文。《史记》作为中国纪传体史书源头,司马迁开创的“究天人之际”史学观,在钱穆《国史大纲》中发展为“温情与敬意”的治史态度。书中项羽、韩信等悲剧英雄的塑造,暗含对专制皇权的批判,这种“以人系史”的书写范式,影响了后世《资治通鉴》的编撰逻辑。

五、心灵治愈与精神超越

《小王子》用孩童视角解构成人世界的功利法则,圣埃克苏佩里创造的B612星球,成为存在主义疗法的经典隐喻。心理学家欧文·亚隆将其视作理解“存在孤独”的启蒙读物,书中狐狸揭示的“驯服”理论,与客体关系心理学中的“依恋理论”形成奇妙共振。《我与地坛》则通过史铁生与地坛十五年的精神对话,将残疾体验升华为普世的生命哲思。他在轮椅上完成的“向死而生”的写作,与海德格尔“向死存在”的哲学命题形成跨越东西方的思想对话。

当数字洪流裹挟着碎片信息席卷而来,这些经过时间验证的经典著作,恰似文明长河中的砥柱。它们教会我们:在《活着》的苦难中触摸生命的温度,在《百年孤独》的轮回里理解宿命与自由,在《道德经》的智慧中寻找内心的秩序。未来的阅读研究或许可以沿着两条路径延伸:一是运用数字人文技术分析经典文本的跨时代传播轨迹;二是建立跨学科阅读模型,探索经典作品对神经认知、情绪调节的深层影响。当我们打开这些书籍,便是在无数先贤点燃的精神篝火旁,接过照亮未知世界的火种。