数学作为基础教育阶段的核心学科,其知识体系的构建需要遵循螺旋式上升的认知规律。七年级作为小学与初中衔接的关键学年,数学课程内容呈现出从具体形象向抽象逻辑的跨越性转变。这一阶段的数学教学,既要巩固学生的基础运算能力,又要通过科学设计的教案引导他们建立代数思维与几何直观。本文将从教学设计、能力培养、技术融合三大维度,探讨如何通过结构化教案与系统性计算训练实现学生数学素养的全面提升。

一、课程目标与教学设计

人教版七年级数学上册教材涵盖有理数、整式加减、一元一次方程、几何图形四大知识模块,每个单元都承载着不同的核心素养培养目标。例如《立体图形与平面图形》章节,不仅要求学生能识别基本几何体,更强调通过展开图与投影图的空间转换训练,发展三维想象能力。优质教案的构建需要把握三个关键点:其一是将数学抽象融入生活情境,如通过超市购物场景引入正负数概念;其二是通过问题链设计推动思维进阶,如解方程教学时设置“天平平衡—等式变形—运算规律”的认知梯度;其三是注重知识迁移,在《整式加减》单元中穿插小学分数运算的复习,实现新旧知识的有效衔接。

以一元一次方程教学设计为例,优秀教案往往遵循“情境导入—模型建立—解法探究—变式拓展”的路径。在“销售利润问题”的教学案例中,教师通过设置阶梯式问题链:先引导学生用算术方法求解简单利润问题,再通过设未知数建立方程模型,最后将问题拓展至包含折扣、损耗等复杂因素的情景,让学生体会代数方法在解决实际问题中的普适性优势。这种教学设计既符合布鲁纳的发现学习理论,也契合《义务教育数学课程标准》提出的“四基”培养要求。

二、计算能力培养策略

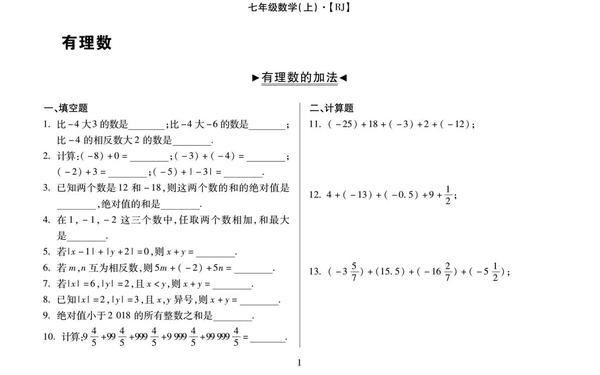

七年级计算能力的培养需突破两个瓶颈:一是运算符号系统的升级,如有理数运算中负号处理规则的掌握;二是从程序性计算向结构性计算的过渡,如整式运算中同类项识别与合并规则的灵活运用。研究表明,系统性计算训练应包含三个层次:基础巩固层(如分数小数互化)、规则内化层(如去括号变号法则)、综合应用层(如方程与不等式联立求解)。例如在有理数混合运算教学中,教师可采用“三步纠错法”:首先通过典型错例展示(如-3²=-9的错误计算),引导学生发现符号处理误区;其次归纳运算优先级口诀;最后通过变式训练强化规则应用,如将(-2)³与-2³进行对比辨析。

现代教学研究证实,计算能力提升需实现“量变到质变”的转化。人教版教材每单元设置的“数学活动”板块为此提供了创新路径。如在《有理数》单元,教师可设计“24点游戏”竞赛,要求学生用4个给定数字通过加减乘除及乘方运算得到24。此类活动不仅能提升计算速度,更能培养学生数感与策略思维。数据分析显示,每周坚持15分钟针对性计算训练的学生,在学期末测试中运算错误率可降低42%。

三、技术赋能与资源整合

在线教学环境下,几何画板、GeoGebra等动态数学软件成为突破空间想象瓶颈的利器。在《几何图形初步》教学中,教师通过三维建模软件展示圆柱体展开过程,学生可直观观察侧面展开图与底面圆的几何关系。智能教学平台的应用更实现了分层训练的精准化:系统根据学生作答情况自动推送难度适配的练习题,如对整式运算薄弱者侧重分配律应用训练,而对计算准确率高者则增加含参数方程的挑战题。技术工具的使用需遵循“辅助而非替代”原则,如解方程教学中仍应强调手写步骤的规范性,避免过度依赖计算器导致思维惰性。

教学资源的整合创新体现在三个维度:其一是校本化习题库建设,如将教材例题改编为贴近学生生活的实际问题;其二是跨学科资源开发,如在科学课实验数据记录中融入统计图表绘制训练;其三是数字化资源包构建,包括微课视频、交互式课件、在线测试系统等。某实验学校的教学实践表明,采用“预习微课+课堂探究+智能作业”三位一体模式后,学生单元测试优秀率提升28%,充分证明结构化资源整合的教学价值。

四、评价体系与反馈机制

形成性评价体系的构建需突破传统考试的单一维度。在计算能力评估中,可采用“过程性记录+阶段性诊断”的复合模式:通过课堂观察记录学生的解题策略选择,利用智能平台分析错误类型分布,结合单元测试中的典型问题开展归因分析。例如某教师发现班级在去括号运算中集体出错率达35%,及时调整教学方案,通过编创“符号搬运工”角色扮演游戏强化符号处理规则,两周后同类错误率下降至8%。

反馈机制的优化需要建立双向沟通渠道。教师除批改作业时标注错因外,还可通过线上平台的弹幕提问、思维可视化工具(如解题步骤录屏)等方式收集学情数据。研究显示,采用“错误代码标注法”的班级(如用▲标注符号错误、●标注步骤缺失),学生自我纠错能力提升显著,三个月内计算准确率提高19个百分点。引入学生自评与互评机制,如开展“计算小导师”结对活动,能有效促进深度学习发生。

数学教育作为思维体操,其育人价值在七年级这一关键学段体现得尤为显著。通过结构化教案设计与系统性计算训练,教师不仅能帮助学生构建完整的知识网络,更能培养其逻辑推理、数学建模等核心素养。未来研究可进一步探索人工智能技术在个性化学习路径规划中的应用,以及跨学科项目式学习对数学应用能力的促进作用。正如数学教育家弗赖登塔尔所言:“数学教育应引导学生再创造数学,而非被动接受现成结论。”唯有将知识传授转化为思维发展,才能真正实现数学教育的育人使命。