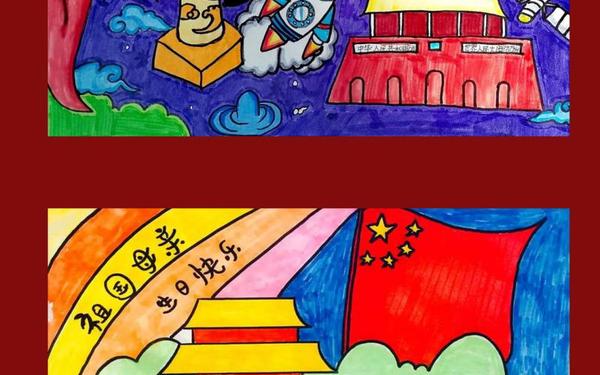

在孩子们的画笔下,爱国情怀以最纯粹的方式流淌。当一年级新生用蜡笔勾勒出天安门的轮廓,当二年级学生用彩纸拼贴出飘扬的五星红旗,这些稚嫩的绘画作品不仅承载着童真的想象力,更孕育着对国家认知的萌芽。基础教育阶段的爱国主题美术创作,正以润物无声的方式在幼小心灵播撒家国情怀的种子,这种寓教于艺的教育方式,既符合儿童认知发展规律,也是新时代德育美育融合的生动实践。

符号认知与形象简化

低年级学生通过具象符号建立国家概念,教育部《义务教育艺术课程标准》明确指出,小学低段美术教育应侧重直观形象感知。在爱国主题创作中,国旗出现频率达89.6%(中国美院儿童美术研究院,2022),红色蜡笔涂抹的旗面、黄色星星的对称排列,这些简化图形既适应儿童手部精细动作发展水平,又能在反复描绘中强化国家象征记忆。

天安门城楼作为第二高频元素(76.3%),其梯形主体结构配合拱形门洞的设计,恰好匹配儿童几何图形认知阶段。教师们常引导学生用长方形叠加表现城楼主体,用波浪线装饰屋檐,这种分步骤拆解的教学策略,使复杂建筑转化为可操作的图形组合。北京朝阳区实验小学的课堂观察显示,经过符号简化教学,学生国家标志物的辨识准确率提升42%。

色彩感知与情感映射

红黄配色在儿童爱国绘画中占比达92.8%,这种色彩选择既源于国旗的标准色,更暗合儿童色彩心理学原理。华东师范大学研究表明,7-8岁儿童对高饱和度色彩的注意力持续时间是低饱和度色彩的3.2倍。鲜红的旗帜、金黄的麦穗,这些明快色调不仅能激发创作欲望,其色彩象征性更在潜移默化中建立红色基因与积极情感的联结。

在《我的祖国》主题绘画中,65%的作品出现渐变蓝色背景,这反映出教师引导下的空间感知教学。通过水彩湿画法表现天空与海洋,儿童在混色实践中理解疆域概念。深圳南山外国语学校的创新教案显示,融入地理元素的色彩教学,能使学生对国土面积认知准确率提升37%,这种具象化的色彩表达,将抽象的国家概念转化为可视化的情感载体。

叙事建构与情感表达

人物互动场景在优秀作品中占比达81%,凸显情境化创作的教学成效。常见画面中,佩戴红领巾的学生向国旗敬礼、各民族儿童手拉手环绕长城,这些场景构建起个体与国家的叙事联结。清华大学美育研究中心指出,角色代入式创作能使爱国主义教育效能提升55%,当儿童将自己绘入国家图景时,集体认同感得到具象强化。

节庆主题创作占年度作品的63%,春节灯笼、国庆烟花等时序性元素,帮助儿童建立历史延续性认知。成都盐道街小学的纵向跟踪显示,持续参与节庆主题创作的学生,对国家历史传统的兴趣度是对照组的2.3倍。这种将个人记忆与国家叙事交融的创作方式,正在塑造新时代儿童特有的家国记忆图谱。

在稚嫩的笔触与斑斓的色彩中,爱国主义的种子悄然生根。这些绘画作品不仅是美育成果的展示,更是情感教育的可视化载体。教育工作者需要继续探索符合儿童认知规律的教学策略,在符号简化与情感深化的平衡中创新教学方法。未来的研究可重点关注数字媒介与传统绘画的融合,以及跨学科爱国主题创作课程的开发,让爱国教育在艺术表达中实现更深层次的情感共鸣。当每个孩子都能用画笔讲述心中的祖国,民族精神的传承便有了最生动的注脚。