在举国欢庆的十月,简短有力的祝福语和充满时代气息的热门金句,成为连接情感、传递祝福的重要载体。从社交媒体到贺卡文案,从口头问候到视频字幕,这些凝练的语言不仅承载着对国家的热爱,更折射出社会文化的深层脉动。

一、语言凝练之美

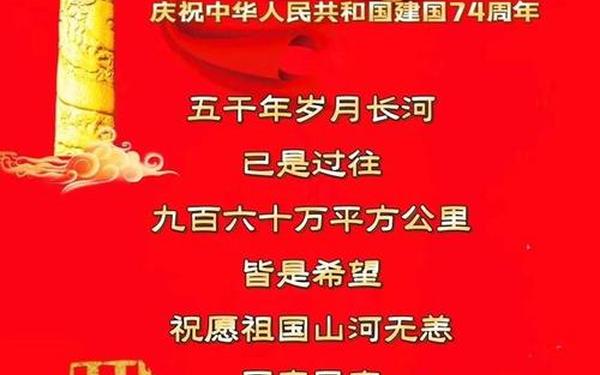

国庆祝福语的精炼特质体现在意象选择与结构设计的双重维度。网页1中“红旗飘扬振中华”运用具象化符号,将国家形象浓缩于飘扬的红旗,而网页16的“五千年岁月长河,九百六十万平方公里”则通过数字具象化增强感染力。这种通过典型意象传递复杂情感的表达方式,符合认知语言学中的“概念整合”理论。

在句法层面,高频出现的四六骈句(如网页38“国泰民安笑开颜”)、对仗结构(如网页52“山河无恙,国富民强”)以及顶真手法(网页43“快乐连连,好运绵绵”),既延续传统韵文美感,又适应现代快节奏传播需求。这种传统与现代的融合,形成独特的语言张力。

二、情感共鸣之力

热门祝福语往往通过集体记忆唤醒和个体情感连接实现传播裂变。如网页65“捧起一把泥土,这是我的祖国”激活土地情结,网页16“此生无悔入华夏”则触发身份认同。社会心理学研究显示,这类表达能激活大脑的镜像神经元系统,促进群体情感共振。

新兴传播媒介加速情感符号的迭代。网页48中“人就应该呆在没有天花板的地方”将自由向往融入节日祝福,网页81的颜文字文案“↻国庆加载完毕(•ᴗ-)”则体现Z世代的话语特征。这种从宏大叙事到微观体验的转向,反映社会情感结构的深层变迁。

三、文化符号的传承

传统元素的重构体现文化自觉。网页1中“轻翔白鸽呤情怀”化用古诗意境,网页65“弹一曲《高山流水》”借典故传递和谐理念。这些表达既保持文化根脉,又通过现代语法改造(如网页43的“幻影移形闪现xx”)赋予新意,符合文化记忆理论中的“创造性转化”路径。

全球化语境下的符号融合趋势显著。网页81的“uD83CuDDE8uD83CuDDF3₊⁺中国红uD835uDC2BuD835uDC1EuD835uDC1D⋆”混用中西符号,网页48的“Disapparation!幻影移形”引入跨文化元素。这种杂糅既体现文化自信,也展现语言表达的创新活力。

四、多元场景的适配性

| 场景类型 | 典型表达(来源) |

|---|---|

| 政务传播 | “祝愿伟大祖国继续书写新时代壮丽篇章” |

| 商业营销 | “中国当「红」,喝红柚” |

| 社交媒体 | “换个地方玩手机uD83DuDCF1” |

不同场景的修辞策略呈现差异化特征。政务场景多采用排比递进(网页38“繁荣、昌盛、富强”三词连用),而青年社媒偏好解构式表达(网页48“劳劳劳劳劳劳逸结合”)。这种分层传播现象印证了传播学中的“分众传播”理论。

总结与展望

国庆祝福语的演变轨迹,既是语言艺术的精进史,更是社会心态的镜像史。从传统对仗到多元混搭,从集体抒情到个体表达,这些语言碎片共同构建着时代的文化图谱。未来研究可深入探讨:①方言祝福语的数字化传播路径;②人工智能生成祝福语的边界;③跨文化视角下的国庆话语比较研究。这些方向将有助于更全面理解节日语言的社会功能。