《四时田园杂兴(其三十一)》是范成大笔下描绘南宋田园生活的经典诗作,短短四句浓缩了农忙时节的辛劳与童趣。将其改写成现代短文,不仅是语言形式的转换,更需在保留原诗意境的基础上,通过合理的想象与细节补充,构建鲜活生动的叙事场景。本文将从创作策略、文化内涵与教学实践三个维度,系统探讨古诗改写的核心方法与现实意义。

一、改写技巧与结构设计

1.1 时间轴的动态构建

原诗的时间线索隐含于昼夜交替中,改写时可借鉴网页44中吕俊成版的分段式描写,将清晨劳作、午间耕耘、黄昏归家三个场景串联,形成完整的叙事链条。例如晨光中桑树露珠的细腻刻画(“枝叶上露珠正在打坐”),既呼应了“昼出耘田”的起始,又为后文树下场景埋下伏笔。

时间层次的扩展需注意节奏把控。网页64中朱沐言版采用“早晨-晌午-傍晚”的三段式结构,通过“丈夫轻手轻脚起床”“妻子炊烟袅袅”“孩童种瓜嬉戏”等细节,将静态诗句转化为动态影像。这种处理既符合古诗的简练特质,又赋予现代读者更强的代入感。

1.2 人物群像的立体塑造

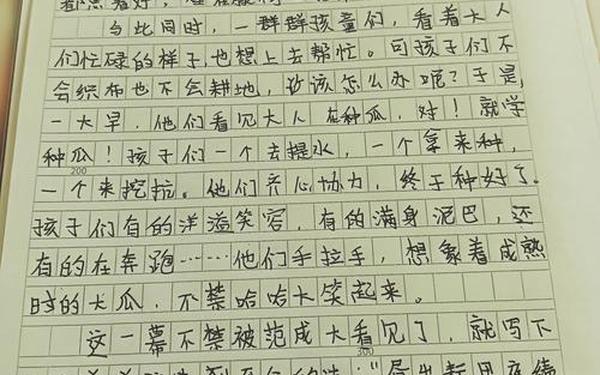

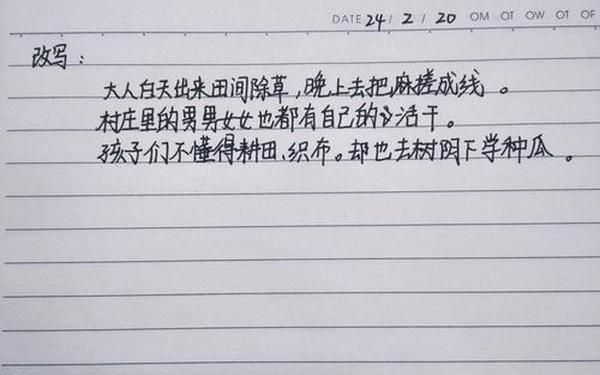

原诗中“村庄儿女各当家”的集体形象,在改写时可分解为不同年龄、性别的个体特征。网页44彭琪琪版聚焦“男人耘田汗滴禾土”“女人纺纱彻夜不息”,而网页53马梓涵版则突出“孩童学种瓜的童稚笨拙”,形成老中青三代的人物谱系。值得借鉴的是,席琳版通过“小儿念叨种瓜咒语”的细节(“小种子,你快快长啊”),将劳动教育中的代际传递具象化。

人物关系的处理需把握分寸感。网页64俞楚薰版通过“丈夫田间挥汗”“妻子送饭擦汗”“孩童模仿种瓜”的家庭互动,既展现个体特征又不失整体和谐。这种处理暗合原诗“各当家”的集体主义精神,避免改写陷入琐碎叙事。

| 改写版本 | 时间结构 | 人物刻画 | 文学特色 |

|---|---|---|---|

| 吕俊成(网页44) | 清晨-正午-黄昏 | 农民、妇女、儿童分组描写 | 景物烘托情感 |

| 彭琪琪(网页44) | 昼夜交替 | 群体劳作与童趣对比 | 白描手法突出韵律 |

| 马梓涵(网页53) | 晨昏对照 | 儿童视角贯穿始终 | 细节夸张化处理 |

二、语言风格与细节处理

2.1 意象的现代化转译

古诗中的典型意象如“绩麻”“种瓜”,需转化为可感知的现代场景。网页12建议通过动作分解实现意象活化:“搓麻绳的手指起茧”“种瓜孩童的沾泥裤脚”等细节,使千年农耕文化跃然纸上。冀沛绮版“煤油灯下搓麻绳”的场景(“微弱的灯光下,搓着一条条的麻绳”),通过光影对比强化劳作艰辛。

感官描写是意象转译的关键。网页28强调应补充“声音、气味等环境要素”,如曾梓霄版中“纺车嗡嗡作响”“汗珠滴落田埂”的听觉刻画,以及武世彬版“秧苗插入泥水的噗嗤声”,多维感官刺激让文字更具画面感。

2.2 对话与心理的合理补充

原诗未涉人物语言,改写时可适度添加符合语境的对话。网页53吴悠版设计农妇与孩童的种瓜教学对话(“先用铲子挖洞…真棒!”),既解释耕作知识,又传递代际温情。这种处理需注意方言词汇的节制使用,如网页64徐嫣儿版“小瓜苗啊快长”的童谣式语言,既保留乡土气息又不失雅致。

心理描写的分寸把握至关重要。夏连浚版通过“幻想秋收喜悦”的心理活动(“心里充满丰收的喜悦”),将农民的坚韧乐观可视化。而过度渲染情绪如网页11版“断肠人在天涯”的悲情移植,则可能偏离原诗恬淡自适的基调。

三、文化传承与教学启示

3.1 农耕文明的当代诠释

改写过程实质是文化符码的翻译。网页39指出范成大诗作“温润”风格源于对田园生活的深刻理解,这要求改写者既需呈现“锄禾日当午”的辛劳(如网页64朱沐言版),也要捕捉“也傍桑阴学种瓜”的生命教育意义。吕俊成版通过“老牛犁田”与“儿童嬉戏”的并置,暗喻劳动精神的代际传承。

现代农业元素的引入需谨慎。有改写版本加入“收割机轰鸣”等现代意象,虽增强时代感,但易破坏原诗的古典意境。相较之下,网页54席琳版保留“桑树荫”“土窝”等传统元素,通过儿童种瓜的永恒主题实现古今对话。

3.2 古诗改写的教育价值

作为语文教学的重要手段,改写训练可提升学生的文学想象力与细节观察力。网页19提出的“三步法”——解诗意、抓关键词、补描写,与网页69强调的“合理想象”“生动语言”形成方法论闭环。例如指导学生将“童孙未解供耕织”扩展为“孩童争抢农具”“弄脏衣襟”等场景,培养具象化思维能力。

跨学科融合是未来发展方向。结合网页74关于现代诗歌创作的理念,可探索古诗改写与劳动教育、美育的融合路径。如通过田间实践还原“学种瓜”场景,或用手工麻绳制作呼应“夜绩麻”诗句,实现知行合一的文化传承。

《四时田园杂兴(其三十一)》的现代改写,是古典美学与现代叙事的创造性相遇。通过时间维度的场景延展、人物群像的立体塑造、以及农耕文明的时代诠释,我们得以在百字短文中重构诗意栖居的精神家园。未来研究可进一步探讨方言词汇的审美转化、数字媒介对改写形式的影响等方向,让古诗文创新真正成为文化传承的活水源泉。