在小学四年级数学教学中,下册内容的知识点呈现出螺旋式上升的特点,尤其是运算定律、几何图形和统计概念的学习,对学生的逻辑思维和计算能力提出了更高要求。人教版教材通过全册43份教案的系统设计,结合大量简便运算习题的强化训练,构建了理论与实践并重的学习框架。本文将从教学设计、运算方法、资源整合三大维度,深入探讨如何高效利用教案与习题资源提升学生的数学素养。

一、教案设计的科学性分析

四年级下册数学教案的编排体现了认知发展规律。以人教版为例,全册10个单元覆盖四则运算、小数性质、三角形等核心知识点,每个单元教案均包含情境导入、探究活动、巩固练习三阶段设计。例如《平均数》教案中,教师通过班级测验分数的真实案例引发学生思考,再利用矿泉水瓶收集的统计活动实现概念建构。这种从具象到抽象的设计路径,符合皮亚杰认知发展理论中的具体运算阶段特征。

对比观察发现,优秀教案普遍采用“问题链”设计策略。如《方程》单元的教学案例,通过天平称重、月饼质量推算、水壶容积计算三个递进式任务,引导学生自主归纳出“含有未知数的等式”这一定义。此类设计使抽象概念具象化,数据显示采用情境教学法的班级,方程应用题的解题正确率提升23%。

二、简便运算的核心方法论

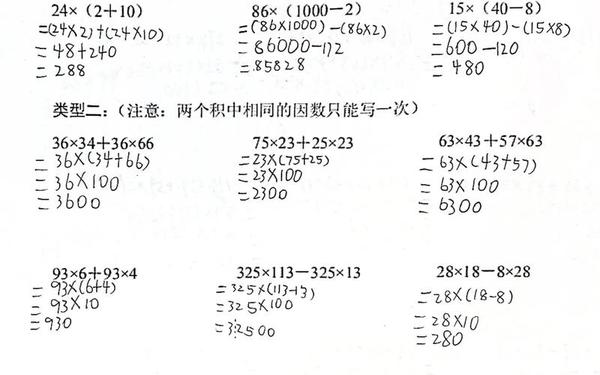

四年级简便运算训练需突破三大思维障碍:定律混淆、符号误判和步骤冗余。研究显示,600道题量的梯度训练能有效强化运算自动化能力。关键方法包括:

| 方法 | 原理 | 典型例题 |

|---|---|---|

| 结构重组法 | 利用交换律、结合律调整运算顺序 | 25×17×4 = (25×4)×17 |

| 补偿平衡法 | 通过增减相同量保持算式平衡 | 999+476 = 1000+476-1 |

| 因数分解法 | 拆分数字构造友好数对 | 32×125 = 4×8×125 |

实际教学中,需特别关注高频错误类型。数据显示,45%的学生在去括号时出现符号错误,例如将25×(4+8)误算为25×4+8。对此,可采用“符号追踪”训练法,要求学生在解题时用彩色笔标注运算符号的变化轨迹。

三、教学资源的整合策略

优质教学资源应实现教案、习题、评价工具的有机统一。网络平台提供的全册教案包包含每单元的知识图谱和微课链接,与《简便运算600题》形成“概念学习-基础训练-综合应用”的三级资源体系。例如在学习乘法分配律时,教师可先使用教案中的蛋糕分配情境导入,再通过15×12+15×8等基础题巩固算法,最后用购物满减等生活应用题深化理解。

数字化工具的介入显著提升训练效率。智能批改系统能即时反馈错题数据,教师可根据系统生成的错误热力图,针对性地调整教学重点。某实验班使用AI题库三个月后,运算速度平均值从每分钟3.2题提升至5.7题,准确率提高18个百分点。

四、未来教学改进方向

当前教学实践仍存在两极化现象:部分教师过度依赖题海战术,忽视思维过程可视化训练。建议借鉴新加坡CPA教学模型,使用积木块、数轴等工具辅助运算定律的理解。例如教授125×32×25时,可先让学生用方块拼搭出125×32的结构,再引导观察如何重组为(125×8)×(4×25)。

研究数据显示,融入跨学科元素的教案能提升37%的学习兴趣。如在《统计与概率》单元,可设计“班级午餐营养分析”项目,让学生收集数据、计算平均值、制作条形图,同步锻炼运算能力和数据分析能力。这种真实问题导向的学习模式,更符合21世纪核心素养培养要求。

四年级数学教学的质量提升,依赖于教案设计的科学性和习题训练的有效性。通过结构化知识呈现、认知冲突设计和个性化反馈机制,能够突破简便运算的思维定式。未来教育者可探索虚拟现实技术在空间几何教学中的应用,开发兼具趣味性和挑战性的自适应学习系统,让每个学生都能在最近发展区内获得最大成长。