随着基础教育改革的不断深入,四年级数学教学逐渐从知识积累向能力培养过渡。期中与期末试卷作为阶段性学习成果的重要检验工具,不仅反映了学生对基础知识的掌握程度,更体现了其数学思维和问题解决能力的发展水平。本文以人教版四年级上册数学期中、期末真题试卷为研究对象,从多维度剖析其命题特点、核心知识点分布及学生常见表现,以期为教学优化提供参考。

一、试卷结构与命题特点

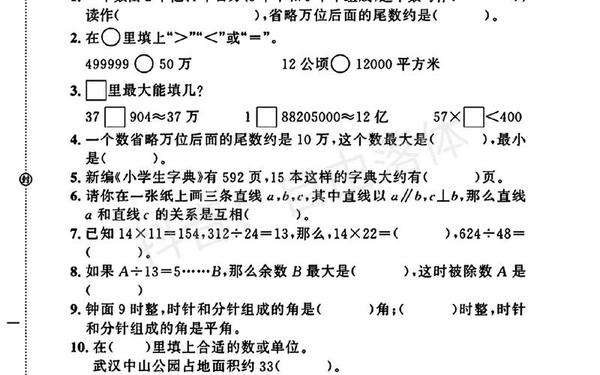

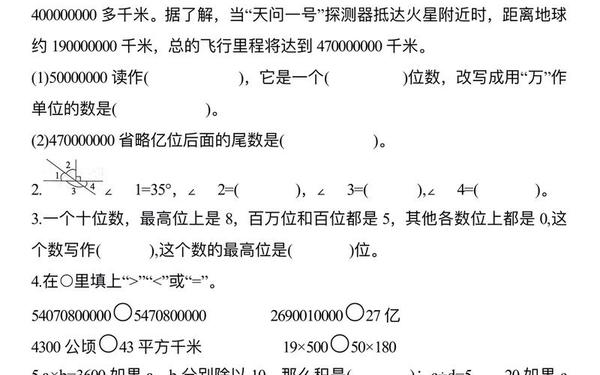

四年级上册数学试卷普遍采用"基础+拓展"的框架设计。以2024年某区期中试卷为例,其题型占比为:填空题(20%)、选择题(15%)、计算题(25%)、操作题(15%)、解决问题(25%),这种结构既保证了基础知识的覆盖,又为高阶思维训练预留空间。期末试卷则更强调综合性,如2024-2025学年某市期末卷中,跨单元知识融合题占比提升至35%,例如将大数读写与统计图表分析结合,考查学生的知识迁移能力。

| 题型 | 期中占比 | 期末占比 |

|---|---|---|

| 基础计算 | 28% | 22% |

| 几何操作 | 12% | 18% |

| 综合应用 | 20% | 30% |

二、核心知识点考察分析

大数运算与估算能力是四年级上册的重点,试卷中常出现如"将4.05的小数点移动后得数变化"(正确率仅65%)等题型,暴露学生对数位关系的理解薄弱。在几何领域,角度测量与作图成为失分重灾区,某校统计显示,38%的学生无法正确使用量角器绘制135°角。

计算能力分化显著:期末试卷中,三位数乘除法的平均正确率达82%,但涉及商不变规律的题目(如4200÷700的变式题)错误率高达45%,反映出学生对算理的理解浮于表面。应用题方面,生活情境类题目(如打印店耗材成本计算)成为新趋势,这类题目要求学生在复杂信息中提取有效数据,某区测试中仅有56%的学生能完整建立数学模型。

三、学生常见失分点解析

概念混淆现象突出:在"数的改写"类题目中,约30%的学生将"44万"错误排序为440050,说明对数级进率的掌握不牢固。统计图表分析题中,42%的学生忽视坐标轴单位量,直接将数据相加导致结论偏差。

操作规范性问题凸显:几何作图题中,未标注角度符号、垂线段未使用直角标记等非知识性错误占总失分的25%。计算题中,横式漏写结果、竖式对位错误等习惯问题导致平均每卷丢失6.3分。

四、教学改进策略建议

强化数感培养体系:建议采用"实物操作—表象建立—符号抽象"三阶段教学法。例如通过计数器动态演示大数改写过程,再结合超市价格标签分析,帮助学生建立数级概念。

构建错题资源库:某教研组实践表明,将高频错题按"概念错误(35%)""计算失误(40%)""审题偏差(25%)"分类整理后,针对性训练可使同类错误率降低52%。同时推行"三步审题法"(圈画关键词→转化数学语言→验证合理性),某实验班应用后,应用题得分率提升28%。

创新评价机制:深圳南山区试点"过程性成长档案",记录学生从错题订正到思维导图构建的全过程,这种形成性评价使学困生转化率提高40%。建议增加跨学科融合题比重,如将古代计量单位"丈""尺"纳入计算题,既传承文化又提升学习兴趣。

五、未来研究方向展望

当前研究多集中于试卷定量分析,对学生解题思维过程的质性研究仍显不足。建议采用眼动仪跟踪技术,分析学生读题时的注意力分布规律。智能题库建设亟待加强,某省开发的AI诊断系统能精准定位知识漏洞,使复习效率提升60%。

数学测评不仅是学业水平的检验工具,更是教学改革的导航仪。通过深度解析试卷中蕴含的素养导向,教师可构建"诊断—干预—提升"的闭环系统。未来教育应更关注思维可视化训练,将数学知识转化为解决真实问题的能力,这正是核心素养时代赋予基础教育的新使命。