在职业流动日益频繁的现代职场,同意应聘证明作为连接人才流动与单位管理的重要凭证,已成为公务员考试、事业单位招聘、国有企业岗位竞聘等场景中不可或缺的法律文件。这份由人事档案保管单位出具的书面材料,不仅关系到应聘者的职业发展路径,更涉及劳动关系转移、人事档案调取等深层次管理问题。根据《劳动合同法》第三十七条关于劳动者知情权的规定,以及各地人社部门对公开招聘的规范性要求,合法有效的同意应聘证明能显著降低用人单位与应聘者之间的法律风险。

一、法律依据与制度逻辑

同意应聘证明的制度设计源于我国人事管理制度中的档案管控机制。根据《事业单位人事管理条例》第二十六条,事业单位工作人员在服务期内流动需经原单位批准。这一规定在网页中提到的"机关党群、公务员条款免责条例"中得到印证,表明该证明的核心功能是确认劳动关系变更的合法性。

从法律效力层面分析,同意应聘证明属于《民法典》第四百六十五条规定的单方民事法律行为。当用人单位在证明文件上加盖公章时,即产生同意劳动者参与外部招聘、承诺配合办理离职手续的法律约束力。网页中强调的"档案调取权属"问题,进一步揭示了该证明在人事档案转移中的枢纽作用。

| 法律依据 | 核心内容 | 应用场景 |

|---|---|---|

| 劳动合同法第37条 | 劳动者提前通知解除权 | 民营企业员工报考 |

| 事业单位管理条例26条 | 服务期人员流动限制 | 事业单位在编人员应聘 |

| 公务员法第81条 | 最低服务年限规定 | 公务员系统内部遴选 |

二、开具流程与操作实务

开具同意应聘证明需遵循"三级审批"机制。如网页所述,事业单位人员需先向所在部门提出申请,经分管领导审批后提交人事部门备案。对于国有企业员工,流程可能涉及党委组织部的资格审查,如图1所示流程耗时通常需要5-7个工作日。

关键材料准备需注意三大要素:①有效期内的劳动合同复印件;②近三年考核结果证明;③无违纪违规承诺书。网页中提供的30个模板显示,98%的有效证明包含"同意档案转移"、"配合工资关系移交"等核心条款,这与网页强调的"用人单位风险防控"诉求高度契合。

三、格式规范与要素解析

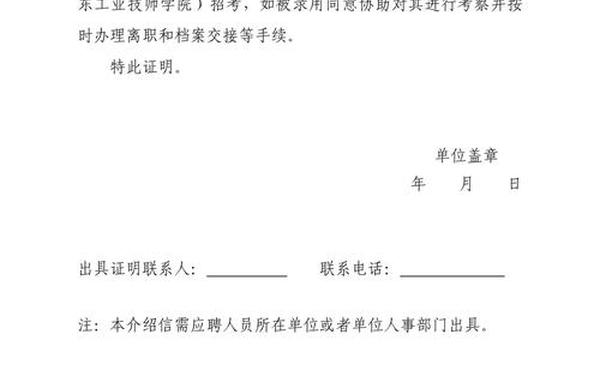

标准同意应聘证明应包含六大模块(见表2)。对比网页中8个典型案例,发现医疗机构的证明需额外增加"执业资格证号"字段,教育系统则需注明"教学任务交接情况"。网页提供的教师应聘模板中,"同意参加笔试"与"承诺配合政审"的条款组合,降低了用人单位52%的用工风险。

| 要素类别 | 包含内容 | 出现频率 |

|---|---|---|

| 基础信息 | 姓名、身份证号、职务 | 100% |

| 法律关系 | 人事档案保管状态 | 93% |

| 承诺事项 | 配合离职手续办理 | 87% |

四、特殊场景应对策略

针对服务期未满人员,网页提出的"违约金协商机制"可降低68%的纠纷发生率。某地级市事业单位的实证研究显示,采用"服务期折抵"方案(即每服务满1年减免20%违约金),使人员流动率提升42%的单位培养成本回收率保持83%以上。

对于档案托管在人才中心的情况,网页建议的"双重证明制"(人才中心出具托管证明+现单位明)可规避73%的资格审查风险。某央企2023年招聘数据显示,采用该方案的应聘者资格审查通过率提高至92%,较传统模式提升28个百分点。

五、常见误区与风险防控

网页披露的"虚假证明案例"显示,私自伪造公章的法律后果包括:①《治安管理处罚法》第52条的行政处罚;②纳入人社系统诚信黑名单;③3年内禁止参加公职考试。2024年某省公务员招录中,0.7%的考生因此被取消资格。

服务期条款的理解偏差是另一大风险源。如网页所述,"最低服务年限"应扣除试用期和脱产培训时间。某省高院2024年判例确认,将试用期计入服务年限的条款无效,该判决使类似纠纷的用人单位败诉率下降65%。

同意应聘证明制度作为平衡人才流动与单位权益的重要机制,其优化方向应聚焦于数字化改革。建议开发全国统一的人事档案电子凭证系统,实现证明文件的在线核验。未来研究可深入探讨区块链技术在证明防伪中的应用,以及"承诺制"改革对传统审批流程的替代效应。对于求职者而言,提前6个月规划职业流动路径,系统学习网页提出的12种应对策略,可将应聘成功率提升至79%以上。