李白《古朗月行》的文学探微与时代隐喻

《古朗月行》作为唐代诗人李白的经典乐府诗,以瑰丽的想象和深沉的隐喻,展现了诗人对理想与现实的深刻思考。这首诗不仅是李白浪漫主义诗风的典型代表,更折射出盛唐时期政治生态的微妙变化。从“白玉盘”的童真视角到“蟾蜍蚀影”的忧愤情怀,李白通过月亮意象的嬗变,构建了一个跨越时空的艺术世界。

一、诗作背景与作者生平

李白(701-762),字太白,号青莲居士,出生于西域碎叶城(今吉尔吉斯斯坦托克马克)。作为唐代浪漫主义诗歌的巅峰代表,其作品以雄奇奔放、想象瑰丽著称。《古朗月行》创作于天宝三载(744)前后,正值李白翰林供奉生涯晚期。此时唐玄宗逐渐沉迷享乐,朝政被权臣把持,诗人在《唐宋诗醇》中自述“阴精此沦惑”的哀叹,实为对时局的隐喻。

据马睿考证,李白家族久居西域,深受突厥文化影响。在突厥神话中,月亮常象征男性领袖,这解释了诗中“蟾蜍蚀圆影”可能暗喻玄宗统治的昏聩。而陈沆在《诗比兴笺》中则认为,此诗是“忧禄山将叛时作”,将“大明夜已残”解读为安史之乱前夜的政治危机。

二、文本结构与意象解析

| 诗节 | 核心意象 | 修辞手法 |

|---|---|---|

| 前四句 | 白玉盘、瑶台镜 | 比喻(呼、疑) |

| 中四句 | 仙人垂足、白兔捣药 | 神话叙事 |

| 后八句 | 蟾蜍蚀月、后羿射日 | 对比与讽喻 |

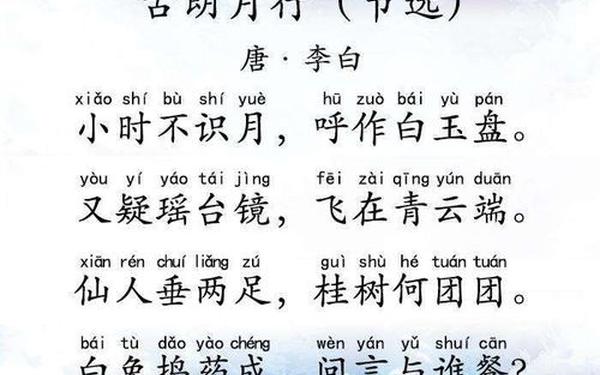

诗歌前段以儿童视角展开,“白玉盘”“瑶台镜”的比喻充满天真意趣,如《珊瑚钩诗话》所言“呼疑之间,尽显赤子之心”。中段引入月宫神话,仙人垂足、桂树团圆的描写,实则暗含月相变化规律,展现李白对自然现象的敏锐观察。

后段笔锋突转,“蟾蜍蚀影”的意象具有强烈政治指向。沈德潜认为“蟾蜍喻奸佞蔽明”,而“羿落九乌”则寄托着诗人对政治清明的渴望。这种由浪漫想象转向现实批判的结构设计,形成巨大的情感张力。

三、主题的多维阐释

从表层文本看,此诗呈现了“月相认知—神话想象—现实忧思”的三重维度。学者孙双金指出,李白通过“月亮诗人”的身份建构,既表达了对自然美的礼赞,也完成了自我政治理想的投射。诗中“问言与谁餐”的发问,实为对仕途抱负的隐晦表达。

在文化隐喻层面,突厥文化中的“月亮父亲”意象与中原“阴精”概念产生碰撞。马睿认为,李白将玄宗比作“沦惑之月”,既批判其后期昏聩,又暗含“重圆”的政治期待。这种跨文化视角的解读,为理解李白诗歌提供了新维度。

四、艺术成就与影响

作为乐府旧题的新创,《古朗月行》突破鲍照原作的情爱主题,开创了“以月喻政”的书写范式。其语言风格“如行云流水”(《全唐诗》评),既有“小时不识月”的俚语入诗,又有“凄怆摧心肝”的文人雅言,展现李白“清水出芙蓉”的语言追求。

此诗对后世影响深远,苏轼“明月几时有”的哲思、辛弃疾“一轮秋影转金波”的豪放,均可溯源于李白的月亮书写。现代学者闻一多称其为“盛唐气象的诗化注脚”,充分肯定其在文学史上的坐标意义。

总结与展望

《古朗月行》作为李白诗歌艺术的集大成者,成功实现了个人抒情与时代关照的统一。诗中月亮意象的嬗变轨迹,既是个体生命体验的诗化记录,也是盛唐由盛转衰的历史见证。未来研究可进一步深入:

- 跨文化比较:系统梳理突厥、波斯等西域文化对李白月亮意象的影响

- 接受史研究:追踪该诗在东亚汉文化圈的传播与变异

- 数字人文:通过语料库分析月亮意象在李白酒诗中的频率与功能

透过这轮穿越千年的“古朗月”,我们不仅能触摸到李白炽热的诗心,更能窥见一个时代的精神图谱。这种艺术真实与历史真实的交织,正是中国古典诗歌永恒魅力的源泉。