在浩如烟海的中国古典诗词中,爱情的吟咏始终是最动人心弦的篇章。古人以笔墨为舟楫,将难以言说的情愫化作穿越千年的星光:或是《诗经》中"死生契阔,与子成说"的铿锵盟誓,或是李商隐"春蚕到死丝方尽"的缠绵悱恻,亦或苏轼"十年生死两茫茫"的刻骨追思。这些诗句不仅承载着个体情感的重量,更构建起中华文化特有的抒情体系,让含蓄与热烈、婉约与磅礴在方寸文字间达成精妙平衡。

一、意象隐喻:情思的物质载体

中国古代诗人擅长以具象之物承载抽象情思,形成了独特的隐喻系统。在《诗经·木瓜》中,"投我以木瓜,报之以琼琚"的礼赠仪式,通过玉石的光泽隐喻情感的纯粹与永恒。这种以物喻情的传统发展到唐代,王维用"红豆生南国"将相思具象化为朱砂般的果实,而李商隐在《无题》中则以"春蚕到死丝方尽"的生理现象,暗喻爱情中至死不渝的精神燃烧。

物质载体往往承载着文化密码,如汉代《定情诗》中记载的跳脱(手镯)、约指(戒指)等十八种信物,每件器物都对应着特定的情感承诺。白居易在《长恨歌》中描绘的"钗留一股合一扇",通过金钗的分合演绎爱情的聚散离合,这种以器物见证情感的艺术手法,让抽象情愫获得了可触摸的历史质感。

二、时空意境:抒情的多维建构

中国古典情诗创造性地将物理时空转化为情感容器。张九龄"海上生明月,天涯共此时"的宇宙视野,突破地理阻隔构建起共时性的情感场域;而李之仪"我住长江头,君住长江尾"则以江河为线,编织出绵延千里的相思图谱。这种时空处理手法,在《古诗十九首·行行重行行》中达到新的高度,"相去日已远,衣带日已缓"通过时间累积与空间延伸的双重作用,将思念的张力推向极致。

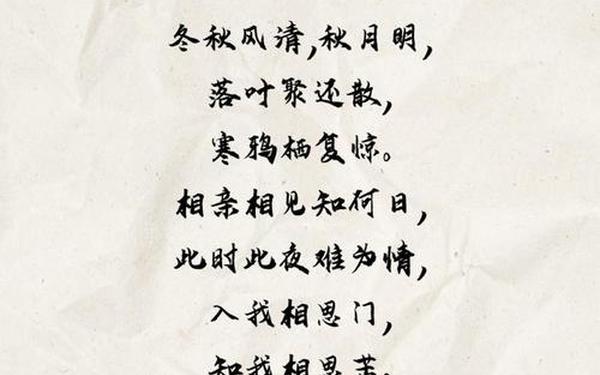

昼夜交替与季节轮回也成为情感抒发的特殊维度。李白"相思相见知何日?此时此夜难为情"将浓烈情感浓缩于特定时刻,而秦观"两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮"则通过否定时间量度来升华爱情质量。元好问在《摸鱼儿·雁丘词》中创造的"千秋万古"时间维度,使个体情感突破生命局限,获得永恒价值。

三、情感层次:从倾慕到永恒

| 情感阶段 | 代表诗句 | 艺术特征 |

|---|---|---|

| 朦胧倾慕 | "和羞走,倚门回首,却把青梅嗅"(李清照) | 动作细节捕捉心动瞬间 |

| 热恋盟誓 | "天地合,乃敢与君绝"(汉乐府) | 极端意象强化情感强度 |

| 离别相思 | "何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时"(李商隐) | 时空折叠创造情感张力 |

| 悼亡追忆 | "曾经沧海难为水,除却巫山不是云"(元稹) | 自然意象隐喻情感唯一性 |

这种情感层递在具体作品中往往交织呈现。纳兰性德《木兰花令》中"人生若只如初见"的怅惘,既包含对初遇时刻的追忆,又暗含对情感变迁的反思,形成复杂的情感复调。而苏轼《江城子》通过"夜来幽梦忽还乡"的虚实交错,将悼亡之痛升华为超越生死的永恒牵念。

四、哲学升华:情与道的交融

中国古典情诗从未停留在私人情感层面,而是始终与宇宙人生之思相交织。张若虚《春江花月夜》中"人生代代无穷已,江月年年望相似"的浩叹,将个体情爱置于永恒时空中观照;元好问"问世间情是何物"的终极追问,则将爱情提升到哲学本体论的高度。这种情道合一的传统,在汤显祖"情不知所起,一往而深"的宣言中达到顶峰,确立"情"作为生命本体的地位。

庄子的"尾生抱柱"典故被李白化用为"常存抱柱信,岂上望夫台",将守约行为升华为道德信仰。而《牡丹亭》中"生者可以死,死可以生"的至情观,更突破儒学框架,构建起具有启蒙性质的情感哲学。这种将个体情爱与社会、宇宙规律相贯通的思维方式,构成了中国爱情诗学的深层结构。

五、文化传承:经典的重构与新生

古典情诗的现代转化呈现出多维路径。在流行文化领域,"玲珑骰子安红豆"等诗句经由网络传播获得新生;学术研究方面,宇文所安《追忆》等著作揭示了中国抒情传统中的时空建构智慧。数字人文技术的发展,使得情感意象数据库、诗歌地理信息系统等新型研究成为可能,为传统文本注入了当代阐释活力。

跨文化比较研究揭示出独特的美学价值:相较于西方爱情诗的直白热烈,中国古典情诗更擅长"不著一字,尽得风流"的含蓄表达。这种差异既源于"乐而不淫,哀而不伤"的诗教传统,也得益于汉语单音独体、意象并置的语言特性。未来研究可深入探讨书法、音乐、绘画等艺术形式与情诗文本的互文关系,构建更立体的情感表达谱系。

当我们重读"醉后不知天在水,满船清梦压星河"的幻妙,品味"只愿君心似我心,定不负相思意"的执着,这些穿越时空的诗句仍在不断生长。它们不仅是古人情感智慧的结晶,更是中华文明精神基因的重要载体。在情感表达日益快餐化的今天,古典情诗以其独特的审美深度与哲学高度,为我们提供了重构情感认知的精神坐标。