劳动是人类文明最朴素的底色,也是社会进步最恒久的动力。从原始社会的刀耕火种到现代科技的精密创造,从田间地头的汗水浸润到实验室里的智慧碰撞,劳动始终以不同形态诠释着生命的意义。当我们将这些关于劳动的美文与手抄报创作相结合时,不仅是对文字力量的凝练,更是对劳动精神的立体化传承。

一、劳动的历史印记

人类文明史本质上是一部劳动进化史。原始人打磨石器、结绳记事,通过集体劳动突破生存困境;农耕文明中“锄禾日当午,汗滴禾下土”的辛勤耕作,奠定了物质文明的根基。正如高尔基所言:“劳动是世界上一切欢乐和一切美好事情的源泉”,这种跨越时空的共鸣在《归园田居》《四时田园杂兴》等古诗中得到诗意呈现,陶渊明“晨兴理荒秽,带月荷锄归”的躬耕生活,正是古代知识分子对劳动价值的深刻认同。

工业革命后,劳动形态发生剧变,但劳动创造价值的本质未曾改变。马克思指出“劳动创造了人本身”,而现代经济学者更将劳动视为资本、技术之外的第三大生产要素。网页35中提到的“劳模精神、劳动精神、工匠精神”传承,正是这种历史延续性的生动注脚。从王进喜的石油精神到航天工匠的精密焊接,劳动始终是推动社会发展的核心动能。

二、劳动的精神内核

劳动不仅是生存手段,更是精神修炼的载体。网页1中“劳动具有克制欲望、磨炼心志、塑造人格的功效”的论述,揭示了劳动对人性升华的作用。日本经营之圣稻盛和夫提出“劳动是尊贵的修行”,与网页70中“劳动教育课程培养吃苦耐劳品质”的理念不谋而合。当小学生通过晒被子、整理书包体会“七分打拼”的成长,劳动已超越技能训练,成为品格养成的熔炉。

现代心理学研究证实,劳动能激发多巴胺分泌,带来深层幸福感。网页35中“执着专注、精益求精”的工匠精神,正是劳动精神在专业领域的升华。这种精神在故宫文物修复师“择一事终一生”的坚守中,在袁隆平田间地头的千万次实验中,形成跨越时空的精神共振。

三、手抄报的创作实践

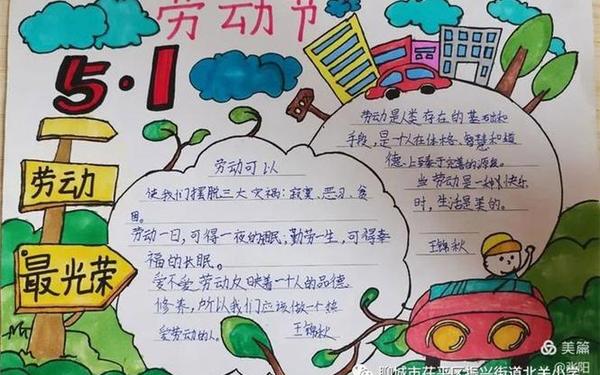

劳动主题手抄报的创作,是美育与德育的有机结合。网页18提供的设计框架中,建议采用“劳动场景+诗歌+名言”的三维结构,例如将李绅《悯农》诗句与现代化农业机械并置,形成传统与现代的对话。色彩运用上,红色象征热情,金色隐喻丰收,绿色代表生机,通过网页55提到的渐变技法,可增强视觉感染力。

| 元素类型 | 具体内容 | 出处参考 |

|---|---|---|

| 名言警句 | “劳动创造世界”(马克思) | |

| 诗歌摘录 | 《乡村四月》《畲田调》 | |

| 实践案例 | 小学生晒被子劳动日记 |

在版面设计中,可借鉴网页55的“视觉焦点分层法”,将劳模肖像作为视觉中心,周围环绕麦穗齿轮等传统元素,底部用流动曲线表现“劳动长河”。创新性融入二维码技术,扫码即可观看劳动过程短视频,使静态手抄报具备动态延展性。

四、教育的时代使命

劳动教育正从边缘走向核心。网页70数据显示,我国青少年日均劳动时间仅12分钟,这凸显劳动教育的紧迫性。新加坡推行“校园责任田”制度,日本小学开设家政必修课,这些国际经验启示我们:劳动教育需要体系化设计。网页69中“顶岗体验宿管员”的创新实践,正是将劳动教育融入真实情境的有益尝试。

未来劳动教育应构建“三维模型”:知识维度讲解劳动发展史,技能维度培养现代劳动工具使用能力,价值观维度培育工匠精神。网页35强调的“劳动精神赋能高素质劳动者”,为教育目标提供了明确导向。通过手抄报创作比赛、劳动技能认证等多元评价,可形成“劳动光荣”的社会共识。

当劳动手抄报上的文字从纸面走向心灵,当美文摘抄中的哲理化为行动指南,我们便完成了劳动精神的时代传递。这需要教育者设计更系统的劳动课程体系,创作者探索更丰富的表现形式,每个个体在实践中体悟“劳动创造幸福”的真谛。未来的劳动教育研究,可深入探讨人工智能时代的劳动、虚拟劳动的价值认定等新课题,让劳动精神在时代变革中永葆生机。