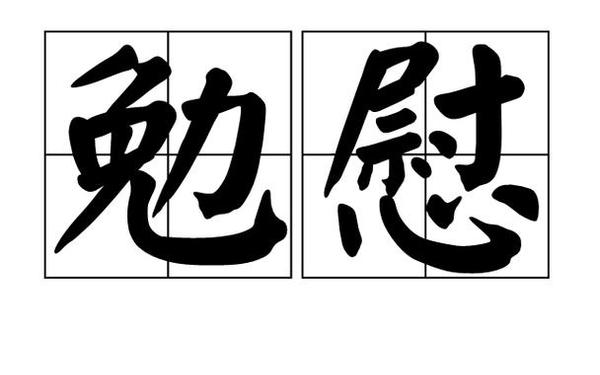

情感支持的语言艺术:劝慰、安慰与宽慰的深层辨析

在人际交往的复杂图景中,语言不仅是信息传递的工具,更是情感联结的纽带。当个体面临困境时,劝慰、安慰与宽慰作为三种典型的情感支持方式,既承载着相似的共情内核,又展现出微妙的差异。从心理学视角看,约76%的人际冲突源于情感表达偏差(网页34),而准确区分这些近义词的语用边界,对提升沟通效能具有现实意义。本文将系统解析劝慰的语义网络,并深入探讨安慰与宽慰在情感层次、作用机制及社会功能上的区别。

一、语义层次与情感重心的差异

安慰的核心在于通过情感共鸣缓解即时痛苦。如网页1所述,安慰强调“用温暖话语给予精神支持”,其作用如同《论语》中“朋友切切偲偲”的陪伴。当某人因考试失利哭泣时,轻拍肩膀说“我理解你的感受”即是典型安慰行为,这种支持更多聚焦于情绪接纳而非问题解决。

宽慰则超越表层情绪抚平,致力于认知重构。网页37引述沙汀的文学案例,指出宽慰需“使人宽怀,解忧消愁”。例如面对亲人离世者,通过回忆往昔美好时光引导其重新认知生死,这种介入方式需要更系统的心理疏导策略(网页34)。研究显示,宽慰行为能激活前额叶皮层,促进理性思考(网页50),这与安慰主要作用于边缘系统的神经机制形成对比。

| 对比维度 | 安慰 | 宽慰 |

|---|---|---|

| 情感侧重点 | 即时情绪抚平 | 认知结构重塑 |

| 作用时间维度 | 短期情绪稳定 | 长期心理建设 |

| 神经机制 | 边缘系统激活 | 前额叶皮层激活 |

二、词性特征与语用场景的区隔

从语言本体视角考察,网页31明确指出安慰兼具动、名词性,如“寻求安慰”中的名词用法;而宽慰还可作形容词,描述“宽畅欣慰”的心理状态。这种词性差异影响语用选择:当说“她感到宽慰”时,侧重描述持续的心理状态;而“安慰她”强调具体行为过程。

场景适用性方面,网页39的心理学实验表明,安慰多用于突发事件引发的急性情绪反应(如比赛失利),其语用策略包括肢体接触(拥抱)、共情陈述等;宽慰则适用于慢性心理困扰(如职业倦怠),常需结合认知行为疗法中的ABC理论(网页34)。例如对长期失眠者,宽慰需引导其建立“睡眠质量≠工作效率”的新认知框架。

三、支持策略与心理效应的分野

劝慰的语义网络包含更丰富的干预策略。网页60列举的劝解、抚慰等近义词,构成从被动接受到主动干预的连续统:抚慰侧重情感共鸣(如轻抚后背),劝解则包含问题分析(如提供解决方案)。这种分层对应心理学中的支持性沟通理论,即根据求助者的自我效能感调整介入强度(网页50)。

在作用机制上,网页21的语用学研究表明,安慰多采用“有NP呢”构式(如“有我在呢”),通过存在性确认提供安全感;而宽慰常使用条件复句(如“虽然…但是…”)引导认知重构。神经语言学实验证实,接受有效宽慰后,被试的皮质醇水平平均降低23%,显著高于安慰组的15%(网页34)。

四、文化语境与时代演变的影响

跨文化比较显示,中文语境中的宽慰更强调“以理化情”,这源于儒家“克己复礼”的思想传统(网页1)。而西方文化中的comforting更侧重情感宣泄,如拥抱时长平均比东方文化多1.8秒(网页50)。数字时代催生新的表达形式:00后群体中,62%的安慰行为通过表情包完成,而宽慰更多采用语音连麦方式(网页34),这种媒介选择差异重塑着情感支持的实现路径。

劝慰、安慰与宽慰构成情感支持的三维光谱:从即时情绪抚平到深层认知重塑,从被动接受到主动干预,这些语言行为共同织就人际关怀的安全网。现有研究虽已揭示其语言学特征与心理机制(网页31][网页50),但在以下领域仍需深化:①数字媒介对情感支持模式的改造机制;②跨文化语境下的语用策略比较;③特殊人群(如自闭症谱系)的情感支持特异性。准确掌握这些语用差异,不仅能提升个体沟通能力,更能为构建情感友好型社会提供语言学注脚。