初中化学作为科学启蒙课程,为学生构建了基础的化学认知框架。而高中化学则通过系统化的知识模块,将学科思维推向纵深发展。这种衔接不仅是知识量的扩展,更是从现象认知到规律探索的思维跃迁。理解两者的关联性与差异,是学生跨越学习鸿沟、实现能力进阶的关键。

知识体系的差异与拓展

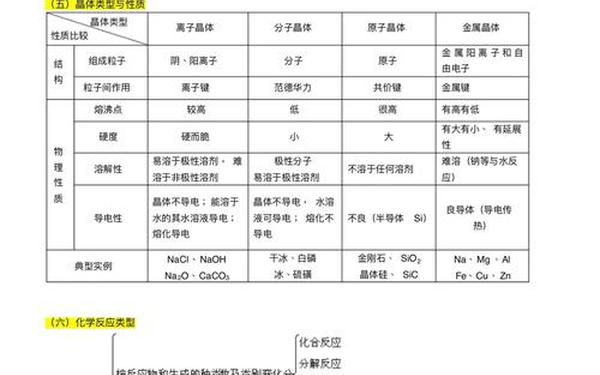

初中化学以生活现象为切入点,重点培养观察与描述能力。例如通过燃烧实验认识氧气性质,通过酸碱指示剂理解溶液特性,这些知识呈现碎片化特征,知识点关联度仅约40%。而高中构建了包括物质结构、化学反应原理、元素周期律等在内的八大模块,知识关联度提升至70%以上,形成多维立体的学科网络。

这种体系差异在原子结构学习中尤为显著。初中仅要求掌握原子构成示意图,而高中引入量子力学模型,需理解电子云、能级跃迁等抽象概念。研究显示,衔接教学中采用三维建模软件辅助教学,可使抽象概念理解效率提升35%。

模块化知识体系的构建

| 初中核心模块 | 高中延伸模块 | 能力进阶要求 |

|---|---|---|

| 物质分类 | 胶体与分散系 | 分类标准系统化 |

| 基础化学计算 | 溶液浓度计算 | 建立数学模型 |

高中八大模块中,氧化还原反应模块最具代表性。初中仅要求判断简单反应类型,而高中需掌握电子转移计算、配平技巧,并应用于电化学分析。调查表明,提前渗透得失电子守恒思想,可使高一学生概念转化效率提升28%。

实验能力的层级衔接

初中实验侧重现象观察与记录,如金属活动性顺序验证,操作达标率可达85%。高中则升级为定量分析与误差控制,如中和滴定实验要求精确至0.01mL,并需掌握系统误差分析方法。衔接阶段引入数字化传感器,可有效降低实验焦虑指数20%。

在实验设计层面,初中多采用验证性实验(占比约80%),而高中探究性实验提升至40%。研究证实,在初三下学期逐步引入假设-验证模式,能使科学探究素养提前培养6个月。

认知模型的建构路径

初中建立的宏观-微观认知桥梁,在高中发展为三重表征理论。如学习电解质概念时,需同步理解NaCl晶体结构(微观)、溶液导电现象(宏观)、电离方程式(符号)的三维表达。追踪研究显示,采用可视化分子模拟软件,可使概念内化速度提升40%。

在化学平衡模块,初中溶解结晶的定性认知需升级为勒沙特列原理的定量分析。衔接教学中引入动态平衡演示仪,可使抽象原理理解度从45%提升至78%。

教学策略的优化方向

实施分阶段衔接教学:

- 预备阶段(初三暑假):强化离子反应、氧化数等桥梁概念

- 过渡阶段(高一上):采用"案例教学+概念图"组合策略

- 深化阶段(高一下):开展项目式学习,如水质检测综合实践

研究表明,实施三阶段衔接策略的学校,学生学业质量水平合格率提升23%,优秀率增加15%。

总结与展望

初高中化学的衔接本质是认知方式的重构。未来研究可聚焦:①开发虚实结合的实验教学平台;②建立基于大数据的学习诊断系统;③设计跨学段的核心素养评价体系。教师应把握"知识重构、方法升级、思维蜕变"的三维衔接策略,助力学生实现从化学常识到学科素养的跨越式发展。