随着乡村振兴战略的深入推进,农民专业合作社作为连接小农户与现代农业的重要载体,其规范化运作已成为推动农村经济发展的关键。2024年新版《农民专业合作社章程》的发布,标志着我国合作社制度建设迈入法治化、标准化新阶段。该章程不仅明确了组织架构与成员权益的核心框架,更通过财产管理、盈余分配等机制设计,为合作社可持续发展提供了制度保障。本文将从法律依据、成员权益、运营机制等维度,深入解析这一重要文件的创新性与实践价值。

一、法律框架与基本原则

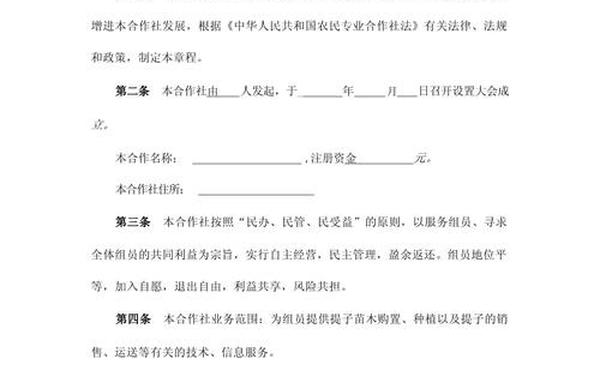

2024年版章程以《中华人民共和国农民专业合作社法》为核心法律依据,同时整合了《农村集体经济组织法》等最新立法成果。法律明确要求合作社必须遵循“入社自愿、退社自由、民主管理、利益共享”四大原则,其中特别强调农民成员占比不得低于80%,确保组织性质的纯粹性。

在基本原则的具体落实中,章程创新性引入“双重表决权”机制:一方面坚持传统的一人一票制,另一方面允许出资额或交易量占比超过20%的成员享有附加表决权,但总附加权不超过基本表决权的20%。这种设计既保障了普通成员的民主权利,又激发了核心成员的积极性。

二、成员权利义务体系

成员资格认定标准在2024年得到进一步细化。除传统的户籍关联外,新增三类认定依据:持有农村土地承包经营权证、林权证或村集体出具的成员证明。对于进城落户但仍保留土地权益的居民,明确允许其保留成员资格,这一突破性规定解决了城镇化进程中的成员身份争议。

在权利义务配置方面,章程构建了"3+7"结构体系:成员享有选举权、监督权、盈余分配权等3类核心权利,同时承担规范经营、风险共担、信息提供等7项义务。值得关注的是,新章程首次将“参与稳粮扩油生产”列为成员义务,要求合作社成员粮油种植面积占比不低于60%。

| 条款类型 | 2019版内容 | 2024版创新 |

|---|---|---|

| 成员资格 | 户籍或土地承包关系 | 新增林权证、集体证明 |

| 表决机制 | 单一的一人一票 | 附加表决权机制 |

| 财产管理 | 公积金按交易量分配 | 允许土地经营权折价出资 |

三、组织治理结构优化

新章程对治理架构进行重大调整,要求社员超过200人的合作社必须设立成员代表大会。理事会构成上,明确理事长不得兼任财务负责人,且职业经理人占比不得超过理事总数的30%,防止管理权过度集中。

监督机制方面形成“双轨制”创新:一是强制要求年度财务报告需经第三方审计,审计费用可从财政补助中列支;二是建立成员信用档案,将违规行为纳入农村信用体系建设。四川省在实施中更创新设立“合作社辅导员”制度,由选派专业人员指导章程落实。

四、财产管理与分配机制

财产权属界定实现三大突破:允许土地经营权折价出资,但期限不得超过承包剩余年限;国家财政补助形成的资产须量化到成员账户;捐赠资产需单独建账并公示使用去向。这些规定既保护了成员权益,又增强了资产流动性。

在盈余分配方面,2024年章程将法定公积金提取比例从10%提升至15%,并要求其中不低于60%按交易量返还。针对粮食类合作社,特别设立“稳粮发展基金”,允许从盈余中提取最高20%用于粮食生产技术升级。

五、政策支持与地方实践

国家层面形成“四维支持体系”:税收优惠(增值税减免50%)、用地保障(农业设施用地审批绿色通道)、金融创新(土地经营权抵押贷款)、保险补贴(保费补贴提高至60%)。四川省率先建立合作社质量评价系统,对AAA级以上合作社给予项目优先申报权。

地方实践呈现差异化创新:甘肃省将合作社纳入碳汇交易体系,允许生态服务收益计入盈余分配;浙江省试点“数字合作社”认证,通过区块链技术实现全程溯源。这些实践为新版章程的完善提供了鲜活样本。

2024年《农民专业合作社章程》通过制度创新,构建了适应现代农业发展的新型合作体系。其价值不仅体现在法律文本的完善,更在于建立了引导、市场驱动、农民主体的协同机制。未来研究可重点关注两方面:一是章程实施中的区域适应性调整,二是数字经济背景下合作社治理模式转型。建议进一步细化成员教育条款,将章程培训纳入新型职业农民培育体系,同时探索建立全国统一的合作社信用评价平台,推动章程落地见效。