随着乡村振兴战略的深入推进,农村土地承包制度作为保障农民权益、稳定农业生产关系的核心法律框架,在2025年迎来了新一轮政策优化与实践探索。新修订的《中华人民共和国农村土地承包法》及配套合同范本,不仅延续了“三权分置”改革精神,更通过明确承包关系、规范流转程序、强化权益保障等举措,为农村土地资源的可持续利用注入制度活力。本文将从法律体系、合同要素、权益保护及政策动向等多维度,系统解析2025年农村土地承包法律与合同的实践内涵。

一、法律体系与合同基础

2025年实施的《农村土地承包法》以“稳定承包关系”为核心,确立了家庭承包为基础、多种形式并存的经营制度。根据法律第二条,农村土地涵盖集体所有和国家所有由农民集体使用的耕地、林地、草地及其他农业用地,承包后土地所有权性质不变,禁止买卖。合同作为法律实施的重要载体,需明确土地位置、面积、用途、期限等要素,并通过民主程序经集体经济组织成员会议三分之二以上同意。

法律与合同的协同作用体现在权责划分上。例如,发包方享有监督土地利用、制止损害行为的权利,同时承担维护承包经营权、提供基础设施等义务;承包方则拥有自主经营、流转经营权及获得补偿的权利,但需遵守农业用途限制。合同签订后,承包方即时取得土地承包经营权,且承包期限自动顺延(如耕地30年、草地30-50年、林地30-70年),形成“长久不变”的法律预期。

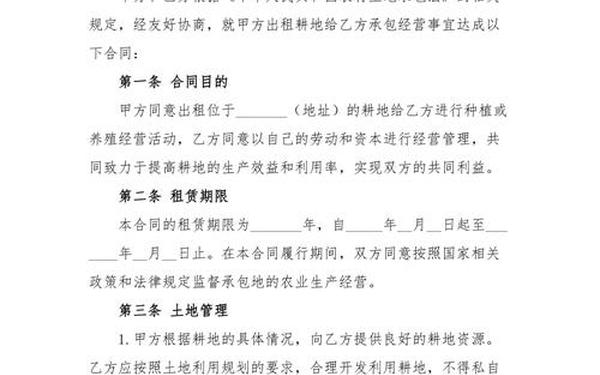

二、合同核心条款解析

农村土地承包合同需包含以下核心条款:

| 条款类别 | 主要内容 | 法律依据 |

|---|---|---|

| 承包主体 | 发包方(村集体/村委会)与承包方(农户)信息 | 《农村土地承包法》第十三条 |

| 土地信息 | 位置、面积、四至界限及质量等级 | 《农村土地承包法》第二十二条 |

| 承包期限 | 耕地30年,草地30-50年,林地30-70年 | 《农村土地承包法》第二十条 |

| 费用支付 | 年付/季付方式及逾期违约金 | 安徽省试点方案 |

| 违约责任 | 擅自改变用途、损害土地等情形下的赔偿责任 | 《农村土地承包法》第十八条 |

以安徽省试点为例,合同签订需依托确权登记成果,通过“摸底—公示—签约”三阶段确保程序合法。值得注意的是,2025年多地试点探索“无地少地农户优先分配”机制,将集体机动地、开荒地纳入承包范围,并通过租金补贴降低流转成本,这要求合同条款需预留动态调整空间。

三、经营权流转机制创新

土地经营权流转是激活资源价值的关键路径。法律明确允许通过转包、出租、入股等方式流转经营权,但需遵循“三不”原则:不改变所有权性质、不突破农业用途、不强迫流转。合同实践中,流转期限不得超过剩余承包期,且需向发包方备案。例如,湖南省绥宁县试点要求流转合同与延包方案衔接,防止经营权与承包权冲突。

在新型经营模式中,“土地经营权融资担保”成为亮点。承包方可通过经营权抵押获得信贷支持,但需登记公示以对抗第三人。安徽省试点进一步提出,对流转土地进行基础设施投资的经营权人,享有优先续约权及增值收益分成,这一创新被写入地方合同范本,成为吸引社会资本的重要手段。

四、特殊群体权益保障

妇女权益保护是法律修订的重点。合同签订时需明确“外嫁女”“离婚妇女”等群体的承包权,若新居住地未取得承包地,原合同不得解除。云南省迪庆州试点中,通过“家庭联名确权”确保妇女作为共有人登记,从源头上避免权益纠纷。

针对进城农户,法律创设“自愿有偿退出”机制。承包方可选择保留经营权、流转或交回集体,合同解除后仍可享有土地增值收益。例如,安徽省在试点中允许进城落户农户通过委托代管、股份合作等方式参与经营,并保留征地补偿请求权,这一做法被纳入2025年中央一号文件推广。

五、政策新动向与挑战

2025年土地承包领域最显著的变革是“二轮延包整省试点”扩容。云南、安徽等省通过“直接顺延为主、小调整为例外”的模式,将承包期统一延长30年。试点地区要求合同修订与土地利用规划衔接,例如高标准农田建设区域需在合同中注明地力保护义务。

未来改革需突破两大瓶颈:一是历史遗留问题(如四至不清、权证错漏)的标准化处理流程;二是数字化管理平台建设。湖南省绥宁县试点引入第三方测绘公司,建立“摸底—纠错—入库”一体化系统,为全国合同电子化提供了技术范本。如何平衡规模经营与细碎化现状,仍需通过合同创新探索股份合作、托管服务等过渡路径。

2025年农村土地承包法律与合同体系的完善,标志着我国土地制度改革进入“深水区”。通过强化合同约束、扩大流转空间、细化权益保障,既稳定了农户经营预期,又为农业现代化开辟了制度通道。未来需进一步推动合同管理的标准化、智能化,并探索经营权继承、生态补偿等新型条款,使土地承包制度更好适配乡村振兴的多元需求。