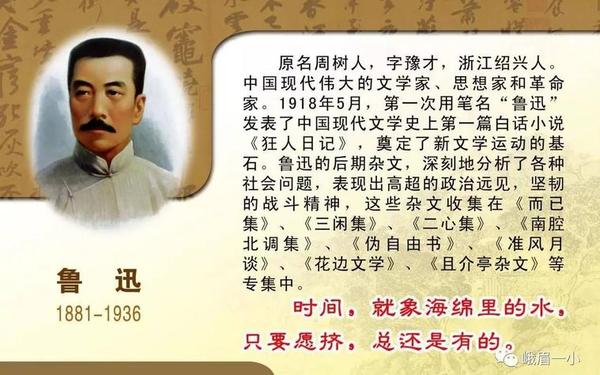

作为中国现代文学的奠基人,鲁迅的故事既是历史的切片,也是精神的火炬。他的一生充满矛盾与抗争:既是被时代浪潮裹挟的知识分子,又是以笔为刃的启蒙者。本文将聚焦鲁迅的三个经典故事——理发付钱、辣椒驱寒与三改志愿,从幽默智慧、精神韧性与道路抉择三个维度,剖析其人格特质与时代意义。

幽默中的原则性

在厦门大学任教期间,鲁迅的理发经历成为展现其处世哲学的经典案例。首次光顾理发店时,因衣着朴素遭理发师敷衍对待,他反以"胡乱付钱"回应;待第二次理发师殷勤服务时,他却精确计算分文不多给。这种"以彼之道还施彼身"的做法,既是对势利眼的社会批判,更是对公平原则的执着坚守。正如研究者指出的:"鲁迅用荒诞对抗荒诞,在看似戏谑的行为中完成价值审判"。

这种幽默外壳包裹的严肃内核,同样体现在标点符号维权事件中。当出版商拒绝支付标点稿费时,鲁迅交出的稿件竟无任何标点,迫使编辑不得不承认标点的必要性。这种"以子之矛攻子之盾"的策略,既维护了创作者权益,也揭示了当时文化产业的畸形生态。学者顾农在分析鲁迅自传时强调,这种斗争智慧源于他对社会规则的深刻解构。

困境中的精神韧性

少年鲁迅在江南水师学堂的求学经历,展现了中国知识分子的精神苦修。为抵御寒夜困倦,他将辣椒嚼得"额头冒汗"的极端学习法,不仅是生理刺激,更是对知识渴求的具象化表达。这种自虐式勤奋,与其后来"把别人喝咖啡的时间用在工作上"的箴言形成精神呼应,构成了从行动到理念的完整人格图谱。

这种韧性更深刻体现在"早"字刻痕的故事中。面对家道中落与父亲病重的双重压力,十三岁的鲁迅在课桌刻下"早"字,将生存重负转化为自律动力。教育学者指出,这个细节揭示了中国传统士大夫"修身"理念向现代知识分子的转化——从道德自律转向实践理性。书桌上的刻痕,实则是精神成年的界碑。

时代转型中的抉择

鲁迅的三次人生转向(水师→矿务→医学→文学),浓缩着近代知识分子的精神长征。从"实业救国"到"文学启蒙"的认知跃迁,既是个体成长史,更是民族觉醒史的微观映射。正如他在《呐喊》自序中所述:"我们的第一要著,是在改变他们的精神",这种从器物到思想的认知飞跃,标志着中国现代化进程的深化。

这种抉择的痛苦与必然,在《故事新编》中得到艺术化呈现。研究者发现,后羿射日的英雄落魄、大禹治水的孤独前行等意象,实则是作家自身精神困境的投射。正如网页29分析的,鲁迅通过历史人物的"再书写",完成了对启蒙者宿命的悲壮诠释——在"铁屋子"里呐喊的先行者,注定承受理想与现实的撕裂。

| 故事名称 | 核心情节 | 精神内核 | 当代启示 |

|---|---|---|---|

| 理发付钱 | 两次理发不同付费方式 | 原则性与批判智慧 | 对抗功利主义的价值坚守 |

| 辣椒驱寒 | 嚼辣椒抵御困倦夜读 | 逆境中的精神韧性 | 知识追求的纯粹性启示 |

| 三改志愿 | 从实业到文学的转向 | 时代转型的认知突围 | 个体与时代的互动范式 |

超越时代的镜鉴

重读鲁迅的三个故事,我们看到的不仅是历史人物的生活片段,更是知识分子的精神图谱。当"孔乙己的长衫"成为当代青年的隐喻,当"早"字刻痕化作内卷社会的生存符号,鲁迅的精神遗产显现出惊人的现实穿透力。未来的研究或可深入探讨:在数字化时代,如何重构鲁迅式的批判智慧?当物质丰裕消解了辣椒驱寒式的苦修,精神韧性的新形态何在?这些追问,或许正是我们重读经典的价值所在。

(本文部分故事细节及分析引自《鲁迅全集》、顾农《鲁迅三份自传的文本解读》及多篇学术研究文献)