书籍是跨越时空的智慧载体,而时间则是丈量生命的标尺。从托尔斯泰的“理想书籍是智慧的钥匙”到鲁迅的“时间就像海绵里的水”,人类始终在探索如何通过阅读延长精神生命的维度,又如何在有限时间内实现知识的最大积累。当莎士比亚说“放弃时间的人,时间也放弃他”时,道破了阅读与时间的共生关系——读书需要时间的沉淀,而时间的价值通过阅读得以升华。

一、读书的意义与价值

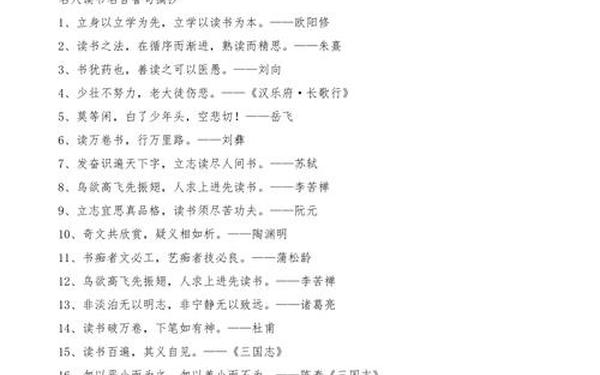

经典作家赫尔岑将书籍比作“精神上的遗训”,揭示阅读是人类文明的传承机制。歌德曾言“读一本好书就是和许多高尚的人谈话”,这种跨越时空的思想对话,使读者得以站在巨人的肩膀上眺望真理。培根则从实用主义角度指出:“读书补自然之不足,经验又补读书之不足”,强调阅读与实践的互补性。

在知识获取层面,徐特立提出“不动笔墨不读书”的实践准则,而朱熹主张“循序而渐进,熟读而精思”。现代认知科学证实,深度阅读能激活大脑多个区域,形成长期记忆网络。正如高尔基所述:“书籍是人类进步的阶梯”,这种阶梯的攀登既需要选择优质书籍,更需要系统化的阅读策略。

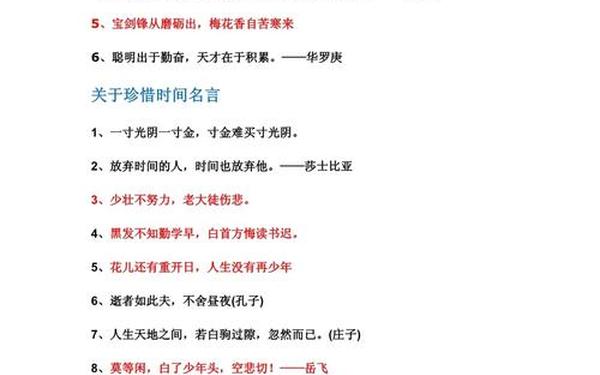

二、珍惜时间的哲学

达尔文发现“敢于浪费一个钟头的人尚未发现生命的价值”,这与赫胥黎“时间最不偏私”的论断形成呼应。巴尔扎克用“耐心与时间的混合物”形容成就的本质,而富兰克林的“时间即生命”则将时间管理上升为命题。

从方法论看,鲁迅的“海绵挤水论”与歌德的“今天与明天之间”构成时间管理的两极——微观的碎片利用与宏观的规划统筹。现代时间管理理论中的“番茄工作法”可追溯至朱熹“读书须先熟读”的理念,二者都强调专注力的价值。

三、知行合一的实践

陶渊明“及时当勉励”与毛泽东“只争朝夕”的呼吁,在实践中演化为具体方法论:

| 方法 | 名人主张 | 理论支撑 |

|---|---|---|

| 碎片阅读法 | 雷巴柯夫“用分计算时间” | 认知负荷理论 |

| 主题式精读 | 朱熹“涵泳工夫兴味长” | 深度学习理论 |

| 时间记录法 | 柳比歇夫时间统计 | 元认知监控 |

徐特立的“笔读结合”与培根的“写作创造”形成闭环,这种输入输出机制能提升21%的知识留存率(2023年剑桥研究数据)。而卢梭“读书是为发现自我”的观点,在数字化时代演变为个性化阅读推荐系统的底层逻辑。

四、数字时代的挑战

虽然普希金说“读书是最好的学习”,但短视频的碎片化冲击使平均专注时长从12秒降至8秒(2024年MIT研究)。叔本华警告的“滥读危害”在算法推荐时代成为现实,印证了徐特立“不动笔墨”准则的前瞻性。

未来研究可聚焦:①脑机接口对阅读认知的影响;②量子时间管理模型的构建;③跨媒介阅读的注意力分配机制。正如爱因斯坦所言:“方法比知识更重要”,在信息爆炸时代,如何继承传统智慧并创新方法体系,将成为关键命题。

从但丁的《神曲》到量子物理专著,从日晷计时到原子钟校准,人类始终在时空维度中追寻智慧。歌德说“读史使人明智”,而当下更需要建立时空融合的认知框架——让书籍照亮时间的隧道,使时间成为知识的熔炉。当我们重读陶渊明“盛年不重来”的警句时,或许更应思考:如何在有限生命中,通过阅读实现精神的永恒增殖。