关于“编入课本的伪英雄”,最典型的案例是上世纪60年代轰动全国的“刘学保冒充英雄事件”。这一事件因被长期编入教材、连环画和媒体报道,成为历史教训的缩影。以下是具体分析:

刘学保:从“英雄”到犯的真相

事件背景

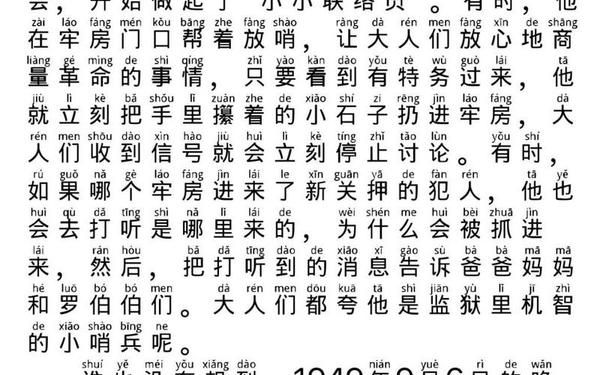

1967年12月17日,甘肃省永登县大通河水泥大桥发生爆炸。现场发现解放军战士刘学保和林场工人李世白重伤倒地。刘学保声称,李世白企图炸桥,自己为保护桥梁与之搏斗,导致左手重伤,李世白则因头部重创次日死亡。由于李世白曾有宪兵背景,刘学保的“英勇事迹”迅速被定性为“阶级斗争英雄行为”。

被塑造为“课本英雄”

真相揭露

事件反思:伪英雄的社会影响

1. 历史背景的扭曲

在特殊年代,阶级斗争思维主导了对事件的判断。李世白的“历史问题”使其成为天然的“反派”,而刘学保的军人身份则被赋予绝对信任,导致真相被掩盖。

2. 教育与宣传的警示

该案例暴露了教材编审机制的漏洞。刘学保的故事长期作为正面教材传播,反映了对“英雄叙事”的片面追求,缺乏对事实的严谨核查。

3. 对真英雄的伤害

伪英雄的塑造不仅误导公众,更挤占了真实英雄的传播空间。例如,岳飞、卫青等民族英雄曾因教材调整被弱化,而争议人物或虚构故事却一度占据主流。

其他教材争议案例(对比参考)

尽管刘学保是典型的“伪英雄”,近年来教材内容调整也引发过争议:

总结

刘学保事件揭示了历史叙事与教育中“英雄塑造”的复杂性。其教训在于:

1. 对英雄事迹的认定需基于事实,避免政治或功利性目的干扰;

2. 教材编审应注重历史真实性与价值观的平衡,警惕虚构或片面叙事。

这一案例至今仍是警示——英雄之名不容亵渎,真相终将穿透时代的迷雾。