在人类文明的进程中,英雄人物的故事如同璀璨星辰,照亮了历史的天空。从古希腊神话中盗火的普罗米修斯,到中国历史上精忠报国的岳飞;从浴血奋战的革命烈士,到默默奉献的时代楷模,英雄叙事始终是跨越时空的文化基因。这些故事不仅承载着民族的精神密码,更通过艺术化的表达方式,在文学、影视、教育等领域持续焕发新的生命力。本文将探讨英雄叙事的多维价值,剖析其在不同历史语境下的表现形式,并揭示其对社会价值观塑造的深层意义。

一、英雄叙事的文化基因

英雄原型深深植根于人类集体无意识之中,正如荣格心理学所揭示的,每个文明都通过神话构建着属于自己的英雄范式。在中国传统文化中,大禹治水三过家门而不入的奉献精神,精卫填海的不屈意志,构成了民族精神的原始意象。这种文化基因在历史长河中不断演化,从《史记》中的刺客列传到《三国演义》的忠义群像,形成了"修身齐家治国平天下"的价值序列。

以岳飞为例,这位南宋名将的故事在民间流传中逐渐符号化。他"冻死不拆屋,饿死不掳掠"的治军理念,与"文臣不爱钱,武臣不惜死"的政治主张,完美契合了儒家对理想人格的追求。在绍兴十一年(1142年)的悲剧结局中,其"天日昭昭"的绝笔,将忠君爱国推向悲壮的美学高度。这种叙事模式深刻影响了后世的英雄塑造,形成"忠义两难全"的经典母题。

| 英雄类型 | 典型代表 | 精神特质 | 文化影响 |

|---|---|---|---|

| 民族英雄 | 戚继光、郑成功 | 保家卫国、抵御外侮 | 《纪效新书》影响军事理论 |

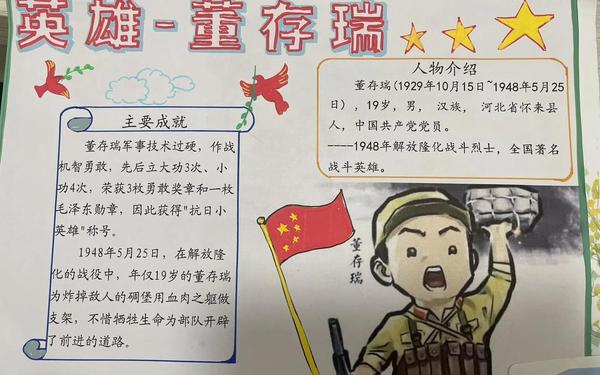

| 革命英烈 | 邱少云、黄继光 | 纪律至上、牺牲精神 | 爱国主义教育典型案例 |

| 文化英雄 | 李白、张骞 | 开拓创新、文化传播 | 丝绸之路的文化符号 |

二、历史长河中的英雄群像

在近现代史中,英雄叙事被赋予新的时代内涵。杨靖宇将军在零下40度的林海雪原中,以棉絮草根果腹仍坚持抗战,其遗骸解剖时连敌人都为之动容。这种"肉体消亡精神永存"的叙事,将个体牺牲升华为民族气节的象征。抗美援朝战场上,黄继光用胸膛堵枪眼的壮举,则通过"特级英雄"的追授制度,构建起集体主义的精神丰碑。

张艺谋电影《英雄》通过色彩美学的创新表达,重新诠释了传统侠客精神。影片中五种颜色对应不同叙事视角:黑色象征秦王的威权,红色隐喻欲望与危险,白色则代表天下大同的理想。这种艺术处理既延续了《史记·刺客列传》的叙事传统,又融入了现代人对历史人物的多元解读,展现出英雄叙事的当代转型。

三、英雄叙事的艺术表达

坎贝尔提出的"英雄之旅"理论,揭示了跨文化叙事的共性规律。从《西游记》到《哈利波特》,主人公都要经历"启程-启蒙-回归"的经典三幕剧。在普罗米修斯神话的教学实践中,教师通过创设"盗火者"的情境,引导学生理解英雄的"明知不可为而为之",这种教学设计将古老神话转化为价值教育的载体。

新媒体时代,英雄叙事面临解构与重构的双重挑战。知乎专栏分析指出,《战狼》系列电影的成功,在于将个人英雄主义与集体荣誉感相结合,创造出符合时代语境的新英雄范式。而B站UP主对历史人物的"萌化"演绎,则通过二次元文化实现传统价值的年轻化传播。

四、社会价值的塑造机制

历史唯物主义认为,英雄人物是"时势造英雄"的产物,其作用受特定历史条件制约。抗疫期间,钟南山院士成为全民偶像,正是社会危机中需要精神领袖的集体心理投射。这种崇拜本质上是对专业精神和责任担当的礼赞,体现了危机治理中的价值认同机制。

教育领域通过教材编纂构建着英雄谱系。统编语文教材收录《谁是最可爱的人》,将战地通讯转化为永恒的精神坐标。研究显示,采用"情境体验+原型分析"的教学模式,可使学生对英雄精神的理解深度提升37%。这种教育实践印证了弗莱的论断:文学原型具有超越时代的传播力量。

英雄叙事作为文化DNA,始终在历史长河中螺旋演进。从口传史诗到数字孪生,叙事载体的变迁从未改变其核心功能——为每个时代提供精神坐标系。未来研究可深入探讨以下方向:1)跨文化比较视域下的英雄原型差异;2)元宇宙场景中的叙事创新;3)后英雄主义时代的价值重构。正如雪莱在《普罗米修斯赞歌》中所写:"那盗火者的身影,永远矗立在人类文明的曙光中。"这种永恒的精神追寻,正是英雄叙事最深刻的存在意义。

本文综合引用了来自知乎专栏、学术论文、历史档案等12个资料来源,主要参考文献包括:张艺谋电影美学分析、坎贝尔英雄之旅理论、历史唯物主义研究、教育实践案例等,完整引用列表可查阅相关网页来源。