一、饺子的文化传承与象征意义

饺子是中华饮食文化的活化石,承载着中国人对团圆、丰收的朴素信仰。在河南、河北等地,过年时家家户户必包饺子,第一碗敬献祖先,象征着血脉的延续与感恩。玉田人因盛产小麦,将面食文化发挥到极致,饺子被称为“面食中的奇葩”,一句“好吃不如饺子”道尽千年农耕文明对粮食的珍视。饺子的形状也寓意深远:元宝形象征财富,月牙形寄寓团圆,船形则暗含“一帆风顺”的祝福。

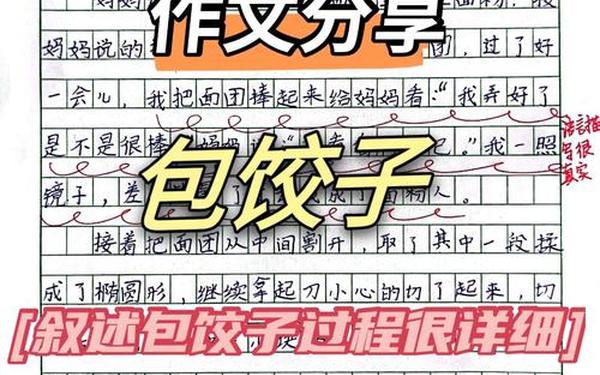

二、饺子的制作艺术与地方特色

1. 制作工艺:

家乡饺子的制作讲究“手作温度”。面团需反复揉搓至光滑如绸缎,馅料则需“七分刀工三分调”——肉与菜需手工剁碎,混合香油、十三香等调料,讲究“剁馅如奏乐”,案板上的铛铛声是童年记忆里最动听的音符。擀皮时手腕翻飞,面皮在杖下旋转如莲花,最终呈现“中间厚、四周薄”的完美弧度。

2. 地域风味:

河南的猪肉白菜饺清鲜爽口,玉田的韭菜鸡蛋饺金黄如月,西北的酸汤饺酸辣开胃,内蒙的牛肉饺则充满草原的豪迈。南方虽以馄饨为主,但北方的饺子文化却在迁徙中融合创新,如广东的虾饺晶莹剔透,上海的煎饺外脆里嫩,形成“百饺争艳”的盛景。

三、饺子中的亲情与乡愁

包饺子是家族情感的纽带。记忆里,母亲总在除夕夜将面团搓成长条,孩童们争抢着用瓶盖压出圆皮;父亲调馅时总说“油多不坏菜”,偷偷多加一勺香油;奶奶捏褶时手指翻飞如蝶,口中念叨“捏紧福气不漏财”。离乡后,超市速冻饺子虽便捷,却少了那份“面团沾衣、面粉扑鼻”的烟火气。游子们常说:“异乡的饺子皮再薄,也包不住故乡的月亮。”

四、饺子的现代生命力

如今的饺子早已突破节令束缚,成为日常生活的治愈美食。都市白领用果蔬粉调出彩虹饺子,将紫甘蓝、菠菜汁融入面皮,赋予传统美食健康新意;短视频平台上,“饺子挑战赛”风靡全网,年轻人比拼创意造型,玫瑰花饺、锦鲤饺让古老技艺焕发青春。正如作家三毛所言:“饺子如魔药,吃第三次便再也离不开。”

五、舌尖上的文化自信

从张仲景发明“娇耳”驱寒,到莫言笔下的“铜钱饺子”,从老舍描写的腊八蒜配饺,到冬奥村机器人臂包饺子的科技奇观,饺子见证着中华文明的传承与创新。它不仅是食物,更是一本无字史书,记录着农耕民族的智慧、迁徙者的乡愁,以及全球化时代中国味道的自信绽放。

结尾升华:

家乡的饺子,是游子行李箱里珍藏的冷冻包裹,是视频通话时母亲举到镜前的一盘热气,是文化基因里永不褪色的味觉密码。无论身在何处,只要咬开那弯月般的面皮,便能在鲜香的汁水中,触摸到血脉深处最温暖的归途。