美的哲思:从名言中探寻永恒之光

美是人类精神的永恒命题。从柏拉图洞穴寓言中投射的理念之光,到庄子笔下大鹏展翅的逍遥之境,东西方智者跨越时空,以精辟言辞勾勒出美的多重维度。黑格尔说“美是理念的感性显现”,而济慈则断言“美就是真,真就是美”,这些看似矛盾的定义,恰似棱镜折射出的七彩光谱,共同构建了人类对美的认知体系。本文将通过经典名言的梳理,从哲学本质、感知维度、关联及社会功能四个层面,解构美的深层逻辑。

一、本质追问:美的形而上学

古希腊哲人最早将美纳入哲学范畴。柏拉图在《会饮篇》中提出“美是永恒的,无始无终”,这种超验性解读将美视为独立于物质世界的理念。与之呼应,黑格尔在《美学》中强调“艺术美高于自然美”,认为只有经过心灵折射的感性形式才能触及真理核心。这种理性主义传统在康德处得到调和,他提出“美是不凭借概念而普遍令人愉快的”,揭示审美判断的先天综合特性。

东方智慧则赋予美更多实践品格。孟子言“充实之为美”,强调内在精神的丰盈;庄子描绘“天地有大美而不言”,将美与自然之道相联。这种差异在近代逐渐消融,如朱光潜指出“美是心物婚媾后产生的婴儿”,既承认客观属性,又强调主观创造。普利什文“地球美丽源于太阳,美好源于人”的论断,则完美统合了自然与人本的双重维度。

二、感知革命:审美的双重路径

| 感知类型 | 代表观点 | 思想来源 |

|---|---|---|

| 理性认知 | “美是道德纯洁、精神丰富的源泉” | 苏霍姆林斯基 |

| 感性直觉 | “最能直接打动心灵的还是美” | 爱迪生 |

| 主客交融 | “美是心物婚媾的产物” | 朱光潜 |

罗丹“生活中不缺少美,缺少发现”的箴言,揭示审美能力的后天培养特性。这种培养包含双重维度:其一如阿奎那所言“美需完整、比例、鲜明”,强调形式法则的认知;其二如王尔德说“唯有不要我们操心的事物才是美好的”,凸显超功利的静观态度。歌德“外貌美取悦一时,内心美经久不衰”的对比,则启发我们建立多层次的审美判断体系。

三、维度:真善美的三角关系

苏格拉底追问“美与善岂非同一?”,揭开美学的千年辩题。亚里士多德坚持“美是善的象征”,柏拉图强调“美引人向善”,这种统一观在康德处遭遇挑战,他一方面承认“美是德性的象征”,另一方面又坚持审美的无功利性。这种张力在托尔斯泰“认为美即善是离奇幻想”的批判中达到顶点,却也在契诃夫“人的一切都应美丽”的理想中得到和解。

现代心理学研究为这种矛盾提供新解。如别林斯基“美从灵魂深处发出”的论断,在神经美学实验中得到印证——当受试者欣赏道德崇高之美时,前额叶与边缘系统会产生特殊共鸣。这证明美善关系并非简单等同,而是通过神经网络的协同作用形成价值判断。

四、社会镜像:美的实践功能

马克思断言“社会进步是人类求美的结晶”,将美提升为文明驱动力。这种动力体现为双重实践:于个体是“把美带到生活中”的日常创造,于群体则是“劳动创造人类美”的历史进程。普利什文“美好源于人”的洞见,在当代演化为城市美学、设计等交叉学科,印证着美学的社会实践转向。

数字时代赋予美新形态。如汪国真所言“美先征服感官再入心,优雅反之”,短视频的视觉冲击与古典艺术的深层审美形成鲜明对比。这要求我们重新思考朗吉斯“美文词即思想光辉”的经典命题,在信息洪流中建立新的审美判断标准。

美的未来图景

从柏拉图理念到人工智能艺术,美的探索始终与人类文明同频共振。未来研究可在三方面突破:其一,结合脑科学解密审美神经机制;其二,构建数字时代的审美教育体系;其三,发展生态美学应对环境危机。正如罗丹所说“真正的艺术家的伟大,在于他发现了自然中的性格”,美的探索终将引领人类走向更崇高的精神境界。

参考文献溯源:

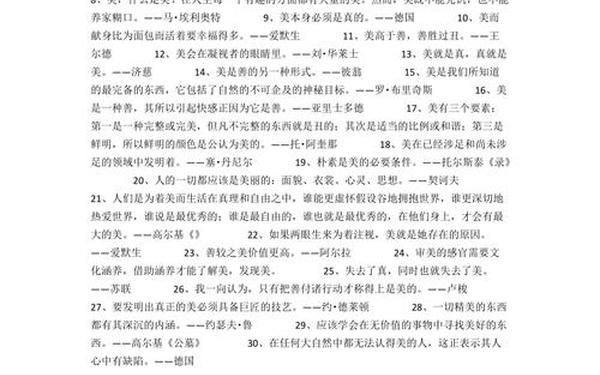

百度知道关于美的名言汇总

名言网美学观点辑录

美学原理专题论述

黑格尔《美学》核心观点

名人名言系统整理

康德美学理论解析

社会美学术论文