端午节,作为中国四大传统节日之一,承载着两千余年的文化记忆与民族情感。自战国时期屈原投江的悲壮传说起,端午便与诗歌结下不解之缘。历代文人以笔墨勾勒端午的民俗画卷,更以诗心铭刻忠魂的永恒追思。在浩如烟海的端午诗作中,唐代文秀的《端午》以寥寥四句,凝练了端午节的精神内核,成为跨越时空的文化符号。本文将从诗歌文本、历史渊源、艺术表达等多维度,探讨端午诗词的文化价值及其经典之作的深刻意蕴。

一、端午诗魂:屈子精神的诗化传承

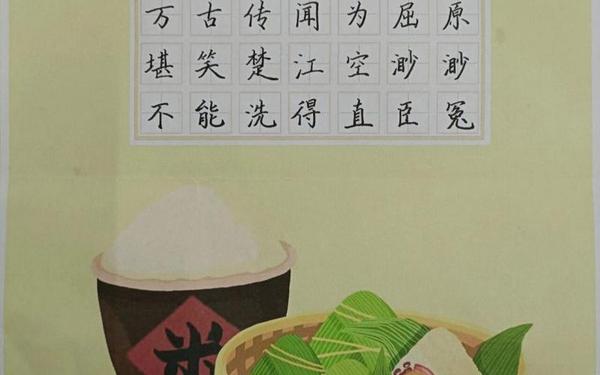

文秀《端午》开篇即问:“节分端午自谁言,万古传闻为屈原”,这看似平淡的设问,实则揭示了端午节与屈原精神的深层关联。诗中“楚江空渺渺”的意象,既是对历史长河的具象描摹,更是对直臣蒙冤的永恒喟叹。正如司马迁在《史记·屈原贾生列传》中所言:“屈平之作《离骚》,盖自怨生也”,端午诗词始终贯穿着对士人风骨的礼赞。

宋代张耒在《和端午》中写道:“竞渡深悲千载冤,忠魂一去讵能还”,将龙舟竞渡的民俗活动升华为对精神气节的集体追缅。这种将个人命运与家国情怀相融合的书写方式,形成端午诗歌特有的悲壮美学。明代边贡的《午日观竞渡》更直言:“屈子冤魂终古在,楚乡遗俗至今留”,印证了屈原形象已超越历史人物范畴,成为民族文化的精神图腾。

二、民俗画卷:节日仪式的诗意呈现

端午诗词犹如动态的民俗志,详尽记录了节日的物质文化与仪式传统。陆游《乙卯重五诗》中“粽包分两髻,艾束著危冠”,以白描手法展现粽子的三角形态与艾草辟邪的习俗;苏轼《浣溪沙·端午》描绘“彩线轻缠红玉臂,小符斜挂绿云鬟”,将女子佩香囊、系五色丝的细节化为流动的审美意象。

在龙舟竞渡的书写中,刘禹锡《竞渡曲》以“蛟龙得雨鬐鬣动,螮蝀饮河形影联”展现百舸争流的磅礴气势,而黄裳《喜迁莺》则用“画鼓喧雷,红旗闪电”强化视听冲击。这些诗作不仅留存了古代体育竞技的鲜活场景,更通过“助威呐喊,凭吊祭江”的群体行为,构建起跨越时空的情感共同体。

三、艺术特质:诗歌语言的审美建构

| 诗人 | 代表作 | 艺术特色 | 文化意象 |

|---|---|---|---|

| 文秀(唐) | 《端午》 | 设问起兴,历史追问 | 楚江、直臣 |

| 苏轼(宋) | 《浣溪沙·端午》 | 细节白描,隐喻双关 | 碧纨、芳兰 |

| 陆游(宋) | 《乙卯重五诗》 | 叙事铺陈,生活气息 | 艾束、角黍 |

| 文天祥(宋) | 《端午即事》 | 典故化用,家国同构 | 丹心、灵均 |

端午诗歌在语言艺术上呈现三大特征:其一,大量使用双声叠韵词增强韵律,如欧阳修“五月榴花妖艳烘”中的“妖艳烘”形成音韵回环;其二,方言口语的创造性转化,如“虎符缠臂”将楚地巫俗融入诗境;其三,对偶句法的精心锤炼,如李隆基“当轩知槿茂,向水觉芦香”,以植物意象隐喻政治清明的理想。

屈原《离骚》开创的“香草美人”传统,在端午诗词中得到延续。苏轼词中“浴兰时节”暗合《荆楚岁时记》的沐浴习俗,而“流香涨腻”的嗅觉描写,则通过通感手法将仪式行为转化为审美体验。这种将民俗事象诗性化的创作路径,使端午诗词兼具文献价值与艺术价值。

四、文化嬗变:诗歌母题的历时演进

从唐代文秀对屈原传说的质疑,到宋代文天祥“我欲从灵均”的主动效仿,端午诗词的精神内核经历从历史追思到价值认同的转变。元代贝琼《己酉端午》中“无酒渊明亦独醒”,将陶渊明的归隐意象与屈原的殉道精神并置,折射出知识分子在易代之际的价值抉择。

明清时期,端午书写呈现世俗化转向。王世贞《端午二首》记录“彩丝从女竞,蒲酒赖妻斟”的家庭场景,而庄昶《端午食赐粽有感》描绘“天恩敕赐下丹陛”的宫廷礼仪,显示节俗已渗透社会各阶层。这种从集体记忆到个体体验的书写变迁,映射着传统文化在历史长河中的适应性发展。

端午诗词作为文化基因的载体,既凝固着“万古传闻为屈原”的历史记忆,又生长出“粽叶香飘十里”的生活美学。文秀《端午》之所以成为经典,在于它用最简练的语言叩击了民族文化的精神原乡——那是对正义的永恒追问,对气节的不懈坚守。未来研究可进一步探讨端午诗歌在东亚文化圈的传播变异,或借助数字人文技术分析意象群落的历时演变,这将为传统文化创新性发展提供新的学术路径。

当龙舟鼓声再次响彻江河,我们不仅是在延续一项古老习俗,更是在亿万行诗句筑就的精神长城上,添写属于这个时代的文化注脚。正如毛泽东所言:“屈原的名字对我们更为神圣”,这份神圣,正存在于每个中国人对诗性传统的传承与再造之中。