秋日的金风拂过层林尽染的山峦,雁阵掠过碧空如洗的苍穹,这个承载着丰收喜悦与文人情怀的季节,自古以来便是诗人笔下的宠儿。对于正处于语言敏感期的1-3年级学生而言,那些凝练着千年智慧的秋日诗句,不仅是打开古典文学之门的钥匙,更是培养审美情趣与人文素养的珍贵养分。从杜牧笔下"霜叶红于二月花"的绚烂,到苏轼"最是橙黄橘绿时"的丰硕,这些诗句以童真的视角勾勒出秋日的斑斓画卷。

一、秋日意象的童趣捕捉

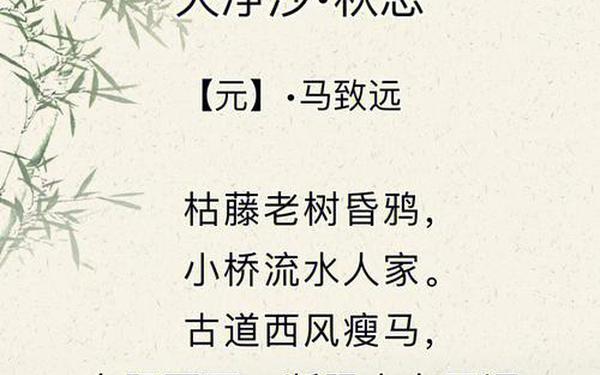

在低年级古诗教学中,枫叶、菊花、秋风等意象构成认知秋日的符号系统。杜牧《山行》中"停车坐爱枫林晚"的沉醉,通过"寒山石径"与"白云人家"的空间错落,将抽象的季节感知转化为具象的视觉图谱。这种以孩童漫游视角展开的叙事,暗合1-3年级学生认知发展规律,如人教版三年级教案中设计的"绘制寒山石径图"活动,正是通过具象化手段帮助学生建立诗句与实景的关联。

王维《山居秋暝》"明月松间照,清泉石上流"则构建起视听联觉的意境空间。教学中可借鉴"古诗场景立体书"的创意,让学生用彩泥塑造松间明月、竹喧浣女等场景,这种多模态教学策略能有效激活低龄学童的形象思维。苏轼《赠刘景文》中"荷尽已无擎雨盖"的对比手法,通过残荷与傲菊的意象并置,既传递季节更迭的自然规律,又暗含生命哲理的启蒙。

二、语言韵律的启蒙价值

古诗的平仄格律天然契合儿童语言习得节奏。李峤《风》中"解落三秋叶"的叠韵运用,刘禹锡《秋风引》里"朝来入庭树"的顶真手法,这些声韵技巧在反复诵读中能强化学生的语音意识。北京现代职业学校开展的"三读教学法"——读通、读懂、读好,通过阶梯式诵读训练,使学生在抑扬顿挫间感受汉语的音韵之美。

杜牧《秋夕》"轻罗小扇扑流萤"的动感画面,配合"银烛秋光冷画屏"的视觉对比,构成声画同步的语言韵律。教学实践中,台湾"儿童国学班"开创的吟唱教学法值得借鉴,将《子夜秋歌》谱成童谣旋律,使抽象的文字转化为可歌唱的记忆载体,这种将音乐智能与语言学习结合的策略,能显著提升低年级学生的古诗 retention rate。

三、情感与哲理的启蒙渗透

在叶绍翁《夜书所见》中,"萧萧梧叶送寒声"的寂寥与"夜深篱落一灯明"的温暖形成情感张力,这种对比恰似三年级学生初识离愁的微妙心境。教学中可通过"家书创作"活动,引导学生将"江上秋风动客情"的抽象情感转化为给远方亲人的绘画明信片,实现情感教育的具象转化。

李白《子夜秋歌》"秋风吹不尽,总是玉关情"的边塞情怀,与张继《枫桥夜泊》"月落乌啼霜满天"的羁旅愁思,构成情感教育的两极。新加坡华文教材特别设计"情感温度计"教具,让学生用颜色标注诗句中的情感强度,这种可视化手段能帮助低龄学生理解复杂情感的层次性。

四、教学策略的创新实践

| 古诗名称 | 核心意象 | 教学策略 | 能力培养 |

|---|---|---|---|

| 《山行》 | 枫林、霜叶 | 户外写生+色彩对比 | 观察力、想象力 |

| 《赠刘景文》 | 残荷、傲菊 | 植物标本制作 | 科学探究、审美能力 |

| 《夜书所见》 | 促织、灯影 | 影子剧场表演 | 情感表达、团队协作 |

现代教育技术为古诗教学注入新活力。如《登高》教学中运用VR技术重现"无边落木萧萧下"的立体场景,使学生获得沉浸式体验。台北某小学开发的"古诗AR卡片",扫描《秋词》诗句即可呈现"晴空一鹤排云上"的3D动画,这种虚实融合的教学方式极大提升了学习趣味性。

五、文化传承的时代使命

在全球化语境下,秋日古诗承载的文化基因显得尤为珍贵。王维《九月九日忆山东兄弟》中的重阳习俗,张籍《秋思》里的家书文化,这些内容可作为传统文化教育的切入点。建议在教学中增设"古诗中的节日"专题,将《中秋月》等作品与灯笼制作、赏月观测等实践活动结合,构建文化认知的立体网络。

未来研究可深入探讨:如何将二十四节气知识与秋日古诗有机结合?怎样通过跨学科项目学习深化文化理解?这些课题的探索,将推动古诗教学从语言学习向文化传承的维度跃升。正如朱永新教授所言:"让古诗成为儿童精神成长的根系,方能培育出具有文化基因的现代公民。"

秋日古诗的教学,本质上是将千年文化密码转化为儿童认知世界的语言。当学生能用"霜叶红于二月花"描述校园枫叶,以"轻罗小扇扑流萤"想象夏秋交替,传统文化便在他们心中生根发芽。这不仅是语文素养的积淀,更是文化自信的启蒙,需要教育者以更开放的视野和创新方法,让古典诗词在现代课堂中绽放新的生命力。