秋,是诗意的季节,亦是文化的镜像。从《诗经》中“蒹葭苍苍,白露为霜”的朦胧,到刘禹锡“晴空一鹤排云上”的豪情,中国古代文人对秋的描摹跨越千年,凝结成诗词长河中最璀璨的明珠。这些诗句不仅展现了自然时序的流转,更折射出中国人独特的生命观与宇宙观。本文将以百首秋诗为经纬,探索秋在中国古典文学中的多维意蕴。

一、秋的意象演变

| 时代 | 代表诗人 | 典型意象 | 情感基调 |

|---|---|---|---|

| 先秦 | 宋玉 | 草木摇落 | 萧瑟悲凉 |

| 盛唐 | 杜甫 | 无边落木 | 家国忧思 |

| 中唐 | 刘禹锡 | 晴空鹤影 | 昂扬奋进 |

| 宋代 | 范仲淹 | 碧云黄叶 | 羁旅愁绪 |

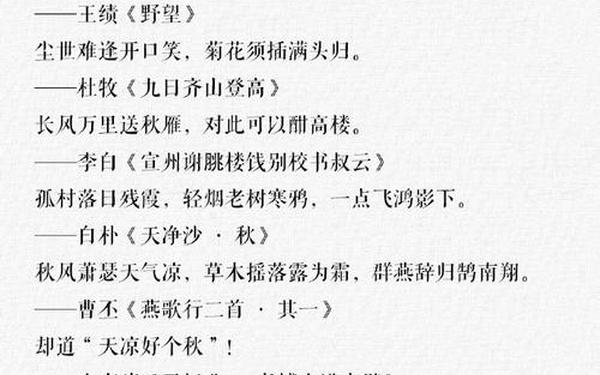

在楚辞《九辩》中,宋玉以“悲哉秋之为气也”确立了中国文学的悲秋传统,将秋与生命凋零紧密相连。至唐代杜甫笔下,“万里悲秋常作客”的沉郁顿挫,将个人漂泊升华为时代悲歌,落叶萧萧中蕴含着安史之乱后的家国破碎。而刘禹锡的《秋词》却以“我言秋日胜春朝”颠覆传统,仙鹤凌云的意象突破时空桎梏,展现出唐人特有的精神气度。这种意象演变,正如钱钟书所言:“物逐情移,境由心造”,折射着不同时代文人的精神气象。

二、主题的多元表达

1. 悲秋传统:马致远《天净沙·秋思》用“枯藤老树昏鸦”九组意象,构建出天涯倦客的苍茫图景,其“断肠人在天涯”的咏叹,将秋的寂寥推向极致。李清照《声声慢》中“梧桐更兼细雨”的层层递进,使秋雨化作离乱时代的血泪,宋代文人的个体命运与家国兴衰在此交织。

2. 秋日颂歌:王维《山居秋暝》以“明月松间照”营造空灵禅境,清泉石上的流动感消解了悲秋愁绪,展现盛唐山水诗的超越性。范仲淹《苏幕遮》中“碧云天,黄叶地”的壮阔画面,虽含羁旅之思,却以“酒入愁肠”的豪迈冲淡凄凉,彰显宋词的气象格局。

3. 哲理沉思:苏轼“一年好景君须记”突破物象表层,在荷尽菊残中发现“橙黄橘绿”的生命律动,其豁达背后是对盛衰循环的深刻洞察。王勃“闲云潭影日悠悠”则以秋水长天的永恒对照人世变迁,赋予秋日时空交错的哲学意蕴。

三、艺术表现的突破

诗人善用白描勾勒秋韵,白居易“半江瑟瑟半江红”仅用色彩对比,便使暮江秋色跃然纸上。李煜“山远天高烟水寒”七字三重空间,以视觉延展营造心理距离,未言秋而秋意自现。在隐喻层面,李商隐“留得枯荷听雨声”将残败意象转化为审美对象,开创“残缺之美”的新境界。

王实甫《西厢记》化用“碧云天,黄花地”,通过秋景铺陈离愁,使自然景物成为戏剧情感的延伸。纳兰性德“谁念西风独自凉”借秋寒写情殇,萧瑟西风与往昔温暖形成强烈反差,展现清词的情感张力。

四、情感与文化基因

秋的悲凉底色,根植于农耕文明的集体记忆。据《礼记·月令》记载,秋既是刑狱之时,又是征役之期,这种“秋决”“秋役”的集体创伤,沉淀为“天凉好个秋”的文化基因。而刘禹锡的秋日豪情,则彰显了士大夫“穷且益坚”的精神传统,其“诗情到碧霄”的宣言,实为对贬谪命运的精神超越。

在文化象征层面,秋月成为思乡的原型意象,张籍“复恐匆匆说不尽”的细节,揭示出家书难寄的时代困境。而陶渊明“裛露掇其英”的采菊之举,则将秋菊升华为隐逸人格的象征,开创“人淡如菊”的审美范式。

从《诗经》到《红楼梦》中的“秋窗风雨夕”,秋始终是中国文学的精神坐标。这百首秋诗如同棱镜,折射出自然时序与人文精神的深层共鸣。未来研究可深入探讨:不同地域气候对秋诗意象的影响,或比较中西文学中的秋日书写差异。当我们重读这些诗句,不仅是在品味文字之美,更是在触摸一个民族的情感密码与文化记忆。