清明,既是自然节气,亦是人文节日。在这“气清景明”的时节里,千年前的诗人以笔墨为舟楫,载着对生命的哲思、对逝者的追忆、对春光的礼赞,在历史长河中留下无数动人诗篇。杜牧笔下“路上行人欲断魂”的凄迷春雨,王禹偁“晓窗分与读书灯”的孤寂剪影,黄庭坚“雷惊天地龙蛇蛰”的生命咏叹,共同构建了中国文学中独特的清明意象体系。这些诗句不仅承载着个体情感的重量,更折射出中华文明对生死、自然与时间的深刻理解。

一、物候密码:自然意象的时空对话

| 诗人 | 典型意象 | 时空特征 | 文化隐喻 |

|---|---|---|---|

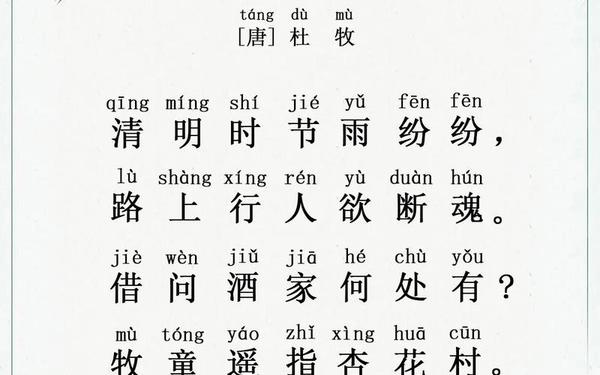

| 杜牧 | 雨、杏花、牧童 | 当下空间 | 生命迷途的象征 |

| 王禹偁 | 新火、野僧、孤灯 | 时间循环 | 知识分子的精神苦修 |

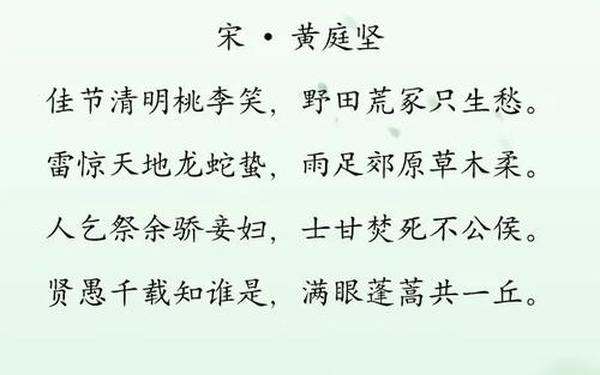

| 黄庭坚 | 桃李、荒冢、龙蛇 | 宇宙时空 | 生死轮回的哲学思考 |

杜牧《清明》中“雨纷纷”的湿润意象,恰与《礼记·月令》记载的“清明风至”物候特征形成互文。这种“沾衣欲湿”的绵密春雨,在唐代白居易《清明夜》中化作“碧砌红轩刺史家”的视觉盛宴,至宋代程颢笔下又演变为“芳原绿野恣行时”的踏青背景。诗人们通过雨水的物理形态变化,构建出从伤感缅怀到生机勃发的情感光谱。

而黄庭坚“雷惊天地龙蛇蛰”的惊蛰意象,暗合《淮南子·天文训》“清明后十五日,斗指辰则雨”的天文观测。这种将自然现象人格化的书写,在韦应物《清明日忆诸弟》中表现为“烟火满晴川”的人间烟火,在张先《青门引》里则化作“隔墙送过秋千影”的时空穿透。诗人用意象的叠加与转化,完成对清明节气从物理时间到心理时间的双重编码。

二、情感光谱:生命意识的多元呈现

在“断魂”的集体情感基调下,三首诗呈现差异化的情感结构:杜牧通过“牧童遥指”的视觉指引,在哀伤中开辟希望通道;王禹偁以“野僧”自喻,在孤寂里坚守精神高地;黄庭坚借“贤愚千载”的历史观照,超越个体生死局限。这种情感分化,折射出唐宋文人面对生命课题时的不同精神取向。

具体到情感表达技法,杜牧采用“雨中问路”的叙事框架,使哀伤具象化为空间移动;王禹偁通过“新火—孤灯”的物象对比,构建知识分子的精神图腾;黄庭坚运用“桃李笑”与“荒冢愁”的悖论修辞,展现生死辩证。这些艺术手法,使清明诗歌超越节俗记录,升华为生命哲学的艺术载体。

三、文化基因:习俗书写的诗学转化

寒食禁火习俗在王禹偁诗中转化为“昨日邻家乞新火”的细节,既是对《荆楚岁时记》“冬至后一百五日为寒食”的古礼呼应,也暗含“薪火相传”的文化隐喻。而杜牧笔下的“杏花村”酒家,实为唐宋时期“踏青饮宴”风俗的诗意写照,与宋代吴惟信“游子寻春半出城”形成民俗叙事的古今对话。

更值得注意的是,黄庭坚“人乞祭余骄妾妇”用《孟子·离娄》齐人乞食典故,将祭扫习俗纳入历史批判视野。这种用典手法,使清明书写突破时令记录层面,与儒家、道家生死观产生深层互动。诗人们通过文学想象,将民俗事象转化为文化基因的传承载体。

四、形式创新:诗歌结构的审美突破

从杜牧七绝的意象密度看,四句诗包含气候(雨)、人物(行人、牧童)、建筑(酒家)、植物(杏花)四重空间元素,形成“雨中画卷”的蒙太奇效果。这种“诗中有画”的结构,在张继《闾门即事》“试上吴门窥郡郭”中得到全景式拓展,至宋代演变为吴文英“黄蜂频扑秋千索”的微观特写。

而王禹偁五律的对仗创新尤为突出,“无花”对“无酒”、“野僧”对“书生”,打破传统工对模式,以矛盾修辞强化情感张力。这种形式探索,在韦庄《长安清明》“紫陌乱嘶红叱拨”的声画交织中继续发展,最终在元曲《清江引》里演变为“梨花小窗人病酒”的散曲新声。

这三组清明诗作,如同三棱镜折射出中国文化的多维光谱:杜牧的春雨浸润着世俗情感的温度,王禹偁的孤灯照亮知识分子的精神高地,黄庭坚的惊雷激荡着哲学思考的深度。它们共同证明,清明节的诗意书写既是个体生命的抒情记录,更是中华文明基因的文学显影。未来研究可深入挖掘清明诗歌与节气农谚、民间信仰的互动关系,借助数字人文技术构建时空地理信息系统,让古典诗篇在当代文化传承中焕发新的生机。