在中国古典诗词的璀璨星河中,月亮始终是最具诗意的存在。从《诗经》的“月出皎兮”到李白的“举杯邀明月”,诗人们以月为镜,照见乡愁、孤寂、哲思与浪漫。本文将从主题分类、艺术手法、文化符号及审美意蕴四个维度,系统梳理百首经典月亮诗词的丰富内涵,并透过历代文人的笔墨,揭示这一意象如何成为中华文化的永恒密码。

一、主题分类:情感的万花筒

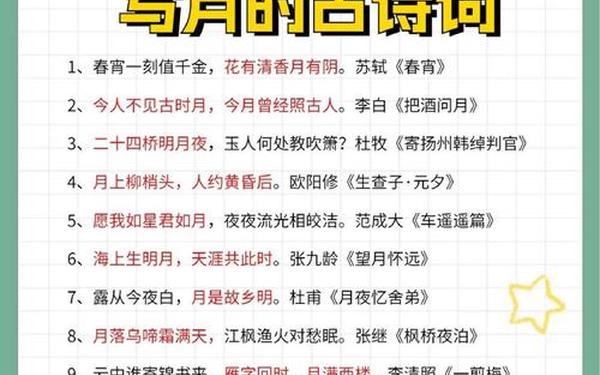

| 主题类型 | 代表诗句 | 诗人 | 情感特征 |

|---|---|---|---|

| 思乡怀远 | “露从今夜白,月是故乡明” | 杜甫 | 时空隔断中的归属追寻 |

| 孤寂自省 | “缺月挂疏桐,漏断人初静” | 苏轼 | 精神世界的幽微独白 |

| 哲理追问 | “今人不见古时月,今月曾经照古人” | 李白 | 宇宙意识的觉醒与困惑 |

在张九龄的“海上生明月,天涯共此时”中,月光成为跨越地理阻隔的情感纽带,这种“共时性”体验构建了古典诗词特有的时空美学。而李商隐的“青女素娥俱耐冷”则通过月宫仙子的意象,将个体的孤独升华为对永恒存在的精神守望,展现了诗人对生命本质的哲学思考。

王维的“明月松间照”与孟浩然的“野旷天低树”形成鲜明对比,前者在静谧中透出禅意,后者在苍茫里显露羁旅愁思,印证了月亮意象在情感表达上的多义性。这种主题的多样性,正如袁枚所言“流泉得月光,化为一溪雪”,月光总能折射出诗人内心最隐秘的波澜。

二、艺术手法:意象的炼金术

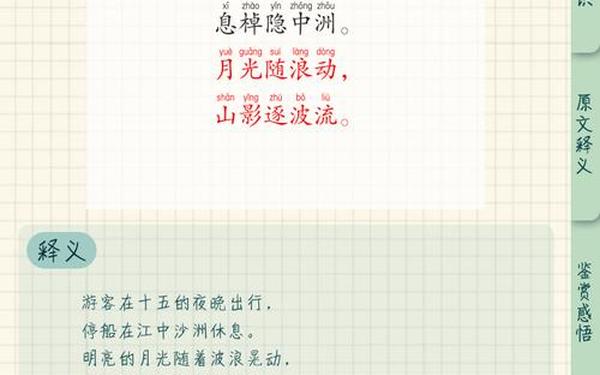

李白的“小时不识月,呼作白玉盘”运用儿童视角的陌生化处理,将月亮转化为充满童趣的审美对象,这种拟物手法打破了传统咏月的窠臼。而张若虚在《春江花月夜》中创造的“空中孤月轮”,通过虚实相生的笔法,使具象的月亮成为承载宇宙意识的容器。

苏轼的“暮云收尽溢清寒”以温度感知重构视觉体验,白居易的“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白”则用留白手法营造出余韵悠长的意境。这些艺术创新证明,月亮不仅是描写对象,更是诗人锻造语言艺术的砧石。

三、文化符号:集体的精神图腾

从《淮南子》的“嫦娥奔月”到李商隐的“碧海青天夜夜心”,月亮承载着先民对永生之谜的想象。吴刚伐桂、玉兔捣药等神话母题,在杜甫“斫却月中桂,清光应更多”的诗句中完成文学转化,形成独特的文化记忆链。

宋代文人将月亮的哲学意蕴推向新高度,朱熹“月印万川”的理学观与苏轼“物与我皆无尽也”的豁达形成对话。这种思辨传统在张孝祥的“素月分辉,明河共影”中得到诗意呈现,展现了中国文人对天人关系的持续叩问。

四、审美意蕴:永恒的诗学范式

王维创造的“月出惊山鸟”动态美学,与柳永“杨柳岸晓风残月”的凄清意境,共同构建了月亮意象的动静辩证法。这种审美张力在纳兰性德“一夕成环,夕夕都成玦”的词句中达到极致,将月相变化转化为情感的计量单位。

色彩表现方面,李贺的“老兔寒蟾泣天色”以冷色调拓展了月色的情感维度,而辛弃疾的“一轮秋影转金波”则用暖色系重塑了中秋月的文化内涵。这种色谱的嬗变,折射出不同时代审美趣味的变迁。

百首月亮诗词犹如一面棱镜,将中国人的情感模式、思维特征和审美追求分解为绚丽的光谱。从《诗经》时代的原始崇拜到唐宋的哲理升华,月亮始终是文人观照世界的诗意之窗。未来研究可深入探讨地域文化对月亮意象的形塑作用,以及中西方月意象的跨文化比较,这将为理解中华文化特质提供新的维度。当我们重读“江畔何人初见月”的千古之问时,或许能更深刻地领会:月亮不仅是夜空中的天体,更是铭刻着文明基因的精神图腾。