| 主题 | 春节散文特点 | 春天诗歌特色 | 代表意象 |

|---|---|---|---|

| 情感表达 | 团圆、祈福、辞旧迎新 | 生命复苏、希望萌芽 | 灯笼、饺子;嫩芽、溪流 |

| 感官呈现 | 爆竹声、年夜饭香 | 鸟鸣、花香、暖风 | 红色、烟火;绿意、细雨 |

| 文化符号 | 春联、舞龙、压岁钱 | 节气农谚、古典诗词 | 门神、年画;柳枝、归燕 |

一、时空交织的节令美学

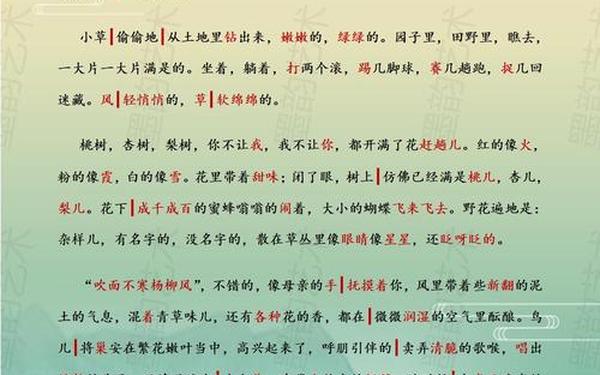

春节与春天的交汇,构成中国文学特有的时空美学。腊月未尽,早梅已绽,这种时序的错落被文人捕捉为「岁寒三友」的意象——松竹梅在寒风中相守,既是对旧岁的坚守,亦是对新春的守望。如朱自清在《春》中以「嫩嫩的、绿绿的」草色喻示生命复苏,而春节散文中「红灯笼映雪」的场景,则成为冬春交替的视觉符号。

这种时空美学具有双重叙事维度:纵向的年轮更迭与横向的自然律动交织。王安石的「爆竹声中一岁除」将时间刻度具象化为听觉符号,而贺知章「二月春风似剪刀」则将空间变化凝练为触觉隐喻。作家们常采用「蒙太奇」手法,如将祭灶的炊烟与融雪的溪流并置,构建出「人间烟火接天象」的意境。

二、感官诗学中的生命图景

春节散文常以「五感通感」构建沉浸式场景:视觉上的「朱门映雪」、听觉中的「爆竹裂空」、嗅觉里的「腊酒醇香」、触觉间的「春联宣纸」、味觉中的「八宝饭甜」,共同编织成多维度的年节记忆。而春天诗歌更侧重自然感官的细腻捕捉,如北岛「春天是没有国籍的/白云是世界的公民」将视觉意象升华为哲学思考。

这种感官书写往往带有隐喻功能。王安石的屠苏酒不仅是味觉符号,更暗含「辞旧迎新」的生命仪式;林清玄「跨过去春天不远了」的宣言,将季节更替转化为心灵突围的象征。作家通过感官经验的具象化,使抽象的时间流动获得可触摸的质感,如余光中将春天喻为「水仙或蝴蝶的标本」,赋予时光以物质形态。

三、文化基因与情感共振

春节文学承载着集体文化记忆的基因编码。从《诗经》「为此春酒,以介眉寿」的祭祀传统,到现代散文中的「春运归途」,始终贯穿着「家」的原型意象。谢冕在九十高龄仍以「拼酒」豪情书写诗章,印证着文化血脉的代际传承。这种书写往往采用「微距叙事」,如将年夜饭桌上的鱼头朝向、祭祖香烛的明灭等细节,转化为文化认同的密码。

情感共鸣则源于普世价值的提炼。顾城「风偷去我们的桨/将在另一个春天靠岸」的隐喻,与春节散文中「异乡人望月」的意象形成互文。作家们通过个体经验与集体记忆的对话,如将个人返乡之路与候鸟迁徙并置,构建出「天地人共此时」的情感共同体。

四、朗诵艺术的二度创作

诗歌朗诵是文字到声韵的转化艺术。朱自清《春》中「儿化音」的运用,要求朗诵者把握「俏皮感与生命力的平衡」,如「赶趟儿」需在舌尖轻弹中传递春的躁动。而春节散文的朗诵更强调「场景再现」,比如描绘祭灶场景时,语速应如「糖瓜拉丝的绵长」,声调模仿柴火噼啪的节奏。

声音的造型功能在季节文学中尤为显著。黑塞诗句「夜风温温地飘落篱间」需用气声营造朦胧感,而「爆竹声中一岁除」则需爆破音展现辞旧迎新的力度。朗诵者如同季节的调音师,通过轻重缓急的把握,将「纸上春天」转化为可聆听的生命律动。

五、数字时代的传承创新

AI技术为传统文学注入新可能。DeepSeek对《致谢冕先生》的解析,展现出机器对「肚量风范两争功」的互文性解读,将个人创作置于改革开放的思想史坐标系。但AI难以复现「守岁烛光映童颜」的现场记忆,这正是人类写作不可替代的情感温度。

新媒体平台催生创新表达形式。小红书「我懂诗歌的浪漫」话题下,网友用短视频呈现「窗棂积雪渐融」的过程,画面节奏与北岛诗句形成蒙太奇效应。这种「数字吟游」既传承古典意象,又创造交互式审美体验,如AR技术可让读者「触摸」诗句中的「柳色新」。

永恒的季节轮回

从《诗经》的「春日载阳」到AI生成的数字诗篇,春节与春天的文学书写始终在传统与现代的张力中生长。建议未来研究可深入探讨:节气文学在元宇宙中的叙事重构、方言朗诵对地方文化记忆的激活等方向。当技术能够模拟春风拂面的触感,当屏幕可以再现「千门万户曈曈日」的场景,我们更需要守护那些「必须用体温丈量的文字」——因为真正的春天,永远生长在人类对美好的永恒向往之中。