中国古代文人对春天的情愫,凝结在笔墨之间,化作跨越千年的诗意画卷。从杜甫笔下“润物细无声”的春雨,到苏轼眼中“春江水暖鸭先知”的生机,这些诗作不仅是季节的描摹,更是生命哲学的载体。这些诗句如同春日的露珠,折射着自然之美与人文之思的双重光芒,构成了中华文化独特的审美体系。

一、意境之美:绘就春色图谱

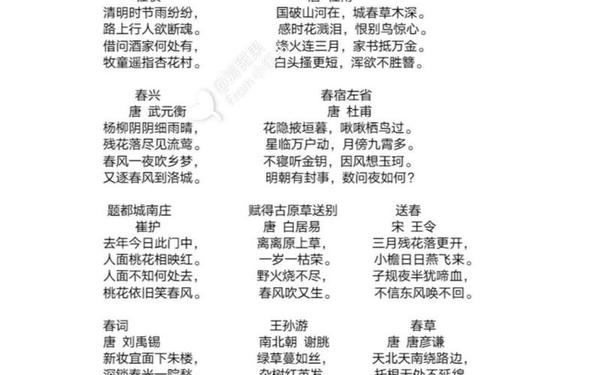

在古典诗词中,春天常被解构为多维度的意象集合。杜甫《春夜喜雨》以“润物细无声”的细腻笔触,构建了听觉与触觉交织的朦胧意境。野径云黑与江船火明的色彩对比,暗含天地之间的生机律动,这种“以暗衬明”的手法将春雨的滋养之力具象化。而白居易《钱塘湖春行》则通过“乱花渐欲迷人眼”的视觉盛宴,在动态中捕捉早春特征,莺燕争树的生物活动与白沙堤的静态景观形成时空张力,展现西湖春色的层次美感。

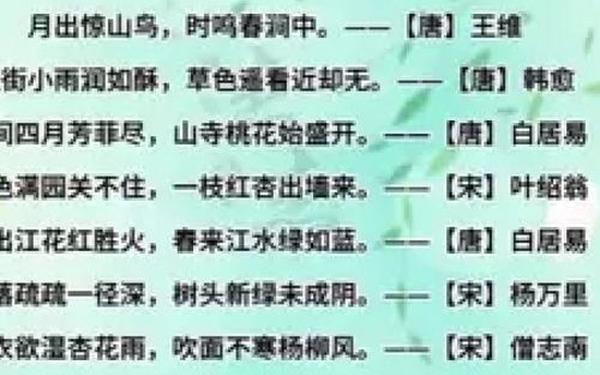

绘画性语言在春诗中的运用达到极高成就。王维《鸟鸣涧》以“月出惊山鸟”的瞬间动态打破“夜静春山空”的静谧,这种动静相生的意境营造,暗合中国山水画“计白当黑”的美学原则。白朴《天净沙·春》更如水墨长卷徐徐展开,通过“春山暖日—阑干楼阁—小桥流水”的空间推移,实现诗画同源的审美体验,元曲特有的散点透视在此转化为诗意蒙太奇。

二、哲思之深:超越物象的追问

春诗中的哲理表达往往含蓄而深刻。朱熹《春日》表面描绘泗水寻芳,实则暗藏“求道”隐喻,将儒学教化比作催生万紫千红的东风,使自然春色升华为精神觉醒的象征。叶绍翁《游园不值》中“一枝红杏出墙来”的意外发现,既是对生命力的礼赞,也暗含“真理常在限制之外”的认知突破,这种以小见大的智慧至今仍具启示意义。

季节更迭引发的存在之思在春诗中尤为突出。张若虚《春江花月夜》以“江月年年望相似”叩问时空永恒,在春江月夜的宏大背景下,个体的渺小与精神的超越形成辩证统一。李煜《虞美人》则通过“风回小院庭芜绿”的草木复苏,反衬亡国之痛的永恒伤痕,将自然轮回与人生无常并置,创造出凄美的美学张力。

三、情感之丰:心灵的季节镜像

欢愉与哀愁的情感光谱在春诗中交织辉映。高鼎《村居》描绘“儿童散学放纸鸢”的童趣场景,草长莺飞的明媚意象与“忙趁东风”的动态捕捉,传递出对生命本真状态的向往。相反,陆游《临安春雨初霁》中的“小楼一夜听春雨”,则将家国忧思浸入江南烟雨,使春雨从滋润万物的象征转为愁绪的催化剂。

私人情感在春色催化下升华为普世共鸣。杜牧《江南春》的“多少楼台烟雨中”,将历史兴衰融入眼前春景,南朝佛寺的虚实对照,使个体感怀获得文化反思的深度。晏殊《破阵子·春景》通过“疑怪昨宵春梦好”的少女心思,将春日的生机转化为青春意识的觉醒,实现从物候观察到心理刻画的跨越。

四、技法之妙:语言的艺术锻造

- 通感与隐喻的交响:贺知章“二月春风似剪刀”将触觉转化为视觉形象,赋予无形春风以工匠的创造力。韩愈“白雪却嫌春色晚”通过拟人化手法,使自然现象具备情感动机,拓展了诗歌的叙事维度。

- 声律与结构的创新:杜甫“江碧鸟逾白,山青花欲燃”运用色彩对冲与句式对仗,形成强烈的视觉节奏。苏轼《定风波》“一蓑烟雨任平生”则以单字顿挫打破词律常规,使春雨意象与人生豁达浑然一体。

| 诗题 | 作者 | 经典意象 |

|---|---|---|

| 《春夜喜雨》 | 杜甫 | 润物无声的春雨 |

| 《惠崇春江晚景》 | 苏轼 | 水暖先知的春鸭 |

| 《咏柳》 | 贺知章 | 春风化剪的柳叶 |

五、文化之脉:永恒的春之密码

这些春诗构成的文化记忆,至今仍在塑造着民族的审美基因。白居易“日出江花红胜火”的江南意象,已成为地域文化的精神图腾。而“忙趁东风放纸鸢”的民俗场景,则在现代仍延续着诗意的栖居方式。从节气物候到情感范式,这些诗句早已超越文学范畴,成为理解传统天人观念的重要密码。

在当代语境中重读这些诗作,不仅能获得美学熏陶,更能启发生态智慧的思考。韩愈“草色遥看近却无”蕴含的观察哲学,与现代社会倡导的“远观整体”思维形成奇妙共振。未来研究可深入探讨春诗意象在环境美学、情感教育等领域的现代转化,让古典智慧持续滋养当代文明。

这些穿越千年的春日诗篇,既是自然之镜,更是心性之书。它们以精妙的语言艺术构建了中国人独特的精神家园,在物象与哲思、情感与技艺的多维碰撞中,完成着对生命本质的诗意言说。当我们驻足品味“一枝红杏出墙来”的刹那,实际上正在参与一场跨越时空的文化对话——这是中华文明生生不息的美学见证。