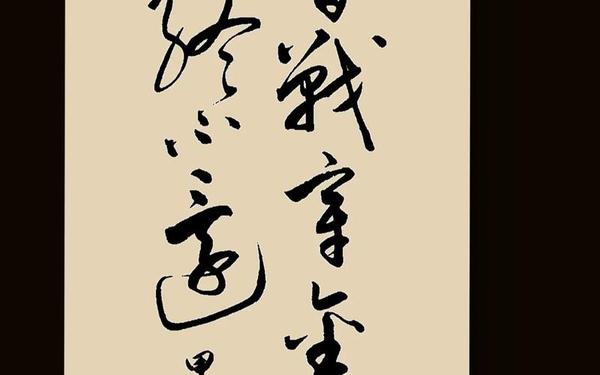

金戈铁马入诗行:中国古代战争诗词的豪情与悲歌

在历史长河中,战争始终是人类社会的宏大叙事。从《诗经》的“岂曰无衣,与子同袍”到毛泽东的“红军不怕远征难”,中国文人的笔墨始终与金戈铁马交织。这些诗词不仅是刀光剑影的见证,更承载着民族精神的淬炼——既有“不破楼兰终不还”的壮志,亦有“一将功成万骨枯”的悲悯。当我们将这些诗句置于历史的天平上称量,它们早已超越文学范畴,成为解读华夏文明精神密码的重要载体。

一、豪情壮志:英雄气概的书写

边塞诗人的笔锋常带雷霆,辛弃疾“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营”的壮语,将战士的豪情凝练成沙场秋点兵的雄浑意象。这种气魄在李白笔下更显恣肆:“愿将腰下剑,直为斩楼兰”,短短十字便勾勒出剑指苍穹的侠客形象。王昌龄“黄沙百战穿金甲”的铿锵之声,则让铁甲与风沙的磨砺化作精神图腾。

这类诗作的深层逻辑,体现着儒家“舍生取义”的价值取向。如陆游在《金错刀行》中疾呼“楚虽三户能亡秦,岂有堂堂中国空无人”,将个人命运与家国存亡紧密联结。学者指出,这类诗词中的英雄叙事,实为士大夫阶层“治国平天下”理想的艺术投射。

| 诗人 | 诗句 | 精神特质 |

|---|---|---|

| 辛弃疾 | 了却君王天下事,赢得生前身后名 | 建功立业的渴望 |

| 王昌龄 | 但使龙城飞将在,不教胡马度阴山 | 守卫疆土的决心 |

二、生死悲歌:战争残酷的写实

当视角转向战争阴云下的个体命运,杜甫的“牵衣顿足拦道哭,哭声直上干云霄”撕开了盛世帷幕。汉代乐府《十五从军征》以白描手法展现“松柏冢累累”的惨景,八十老卒归乡只见废墟的场景,成为控诉兵役制度的永恒悲歌。这种写实传统在曹植《白马篇》中升华为哲学思考:“弃身锋刃端,性命安可怀?”

高适《燕歌行》的“战士军前半死生,美人帐下犹歌舞”,通过强烈对比揭露阶级矛盾。现代研究者认为,这类作品构成了中国古代战争文学的“苦难叙事”,其批判力度不亚于史家笔法。这种双重性恰如两面,既闪耀着理想主义光芒,又浸透着人道主义悲悯。

三、家国情怀:民族精神的凝聚

岳飞《满江红》的“壮志饥餐胡虏肉”,将个人仇恨升华为民族大义,这种精神在文天祥“人生自古谁无死”的绝唱中达到巅峰。范仲淹“浊酒一杯家万里”的苍凉,王翰“醉卧沙场君莫笑”的旷达,共同编织成中华文明特有的家国叙事网络。

这种情怀的现代回响,可见于毛泽东“百万雄师过大江”的革命浪漫主义。学者指出,战争诗词中的家国意识,实为“文化共同体”想象的文学建构,在民族危亡时刻总能激发出强大的精神力量。

四、艺术嬗变:审美范式的演进

从《诗经》的赋体铺陈到盛唐的意境营造,战争诗词的审美维度不断拓展。李贺“男儿何不带吴钩”的奇崛想象,岑参“一川碎石大如斗”的西域风情,展现了诗歌语言的创新力。至宋代,辛弃疾将军事意象与词体结合,开创“壮词”新境,这种文体的跨界融合,折射出文人表达方式的时代变迁。

值得注意的是,同一主题在不同体裁中呈现差异:乐府诗重叙事铺陈,近体诗尚意境营造,而词体长于情感抒发。这种嬗变轨迹,印证着文学形式与战争认知的深层互动。

五、总结与展望

中国古代战争诗词构成多维的精神图谱,既有英雄主义的激昂号角,也有人道主义的深沉咏叹。它们不仅是历史现场的文学见证,更是民族精神的文化基因。在当今全球化语境下,重读这些诗句,既能增强文化认同,也为处理现代性困境提供传统智慧。

未来研究可着重探讨:战争诗词中的性别叙事、不同地域文化的战争书写差异、古典战争意象的现代转化等方向。正如杜甫所言“文章千古事,得失寸心知”,这些穿越时空的诗句,仍将在人类精神家园中绽放永恒光芒。