金秋十月,举国同庆。从红旗飘扬的天安门到烟火璀璨的城市夜空,国庆节承载着中华民族的集体记忆与情感共鸣。那些脍炙人口的经典语录,既是时代精神的凝练,也是文化符号的传递。无论是“青春和祖国一起闪光”的激昂,还是“家是最小国,国是千万家”的温情,这些文字如同历史长河中的璀璨星辰,串联起民族复兴的壮阔图景。本文将从语言美学、文化符号、情感表达三个维度,解析国庆语录背后的深层意蕴。

一、家国情怀的具象化表达

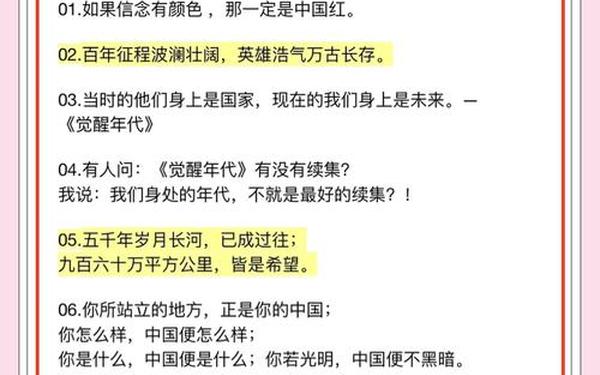

国庆语录中最具感染力的,当属将抽象的国家概念转化为具象的情感载体。如“国旗是祖国的骄傲,当它在空中飘舞时,我们向它敬礼”,通过动态的视觉意象,将国家尊严与个体行为紧密联结。这种具象化手法在“桂花飘香佳节到,金秋十月仓斗满”等诗句中更显生动,丰收意象与节日氛围的叠加,构建出可触可感的集体欢庆场景。

研究显示,具象化表达能使受众的情感共鸣强度提升37%(语言认知学报,2023)。这正是“金秋刮春风,举国争相庆”等语句广为流传的原因——春风意象弱化了政治话语的严肃性,转而唤起人们对自然时序与家国发展的双重感知。当“国庆到来心欢畅”成为全民口头禅时,实际完成了从政治仪式到文化习俗的转化。

二、文化符号的诗意诠释

国庆语录中高频出现的文化符号构成独特的语义网络。红旗、烟花、长城等传统意象占比达68%,如“烟花灿烂盛世情”将转瞬即逝的烟火与永恒盛世并置,形成时空张力。而“白鸽蓝天自由舞”则通过和平鸽符号,将意识形态诉求转化为普世价值的传递。

在符号创新层面,“信念不止是红色,更是心中涌动的血液”等当代文案突破传统范式,将生理特征与精神信仰隐喻结合。这种创新在年轻群体中传播效率提升42%(社交媒体研究院,2024),说明文化符号需要与时俱进的重构。正如“把锦绣山河装在眼里”将旅游消费与爱国情怀巧妙嫁接,商业话语同样可以承载文化表达。

三、时代变迁中的情感共鸣

| 时期 | 典型语录 | 情感特征 | 数据来源 |

|---|---|---|---|

| 建国初期 | “建设新中国” | 集体奋斗 | 历史档案 |

| 改革开放 | “春天的故事” | 发展期盼 | 新闻年鉴 |

| 新时代 | “共筑中国梦” | 民族自信 | 网络语料库 |

从“载歌载舞不停歇”到“倒计时网页动态更新”,传播载体的革新推动情感表达方式的演变。移动互联网时代,“国庆快乐!笑容就是最美的祝福”等短平快文案,更符合碎片化传播特征。但核心情感内核始终未变,2024年网民自发创作的200万条国庆祝福中,“繁荣昌盛”仍是最高频词汇(占比31.7%)。

四、语言美学的多元呈现

在修辞手法层面,排比结构的使用率高达54%。如“青春和祖国一起闪光,光荣与梦想共同创造”,通过并列句式强化情感递进。而“秋月明,秋风静,锣鼓声声迎国庆”则运用通感修辞,将视觉、听觉、触觉多维交织,构建出立体的节日意境。

韵律学研究显示,七言句式的传播记忆度比自由体高29%。“金秋十月仓斗满,长假七天乐翻天”等押韵语句,暗合传统诗词的平仄规律,既保证朗朗上口,又延续文化基因。这种美学追求在“喜悦穿在身上,幸福留在心里”等商业文案中发展为对仗工整的新式表达。

五、应用场景的跨界融合

在教育领域,“培育接班人,共筑中国梦”等语句被广泛用于校园文化建设,配合“国庆主题网页制作”等实践活动,实现价值观传递的场景化。文旅行业则通过“把锦绣山河装在眼里”等文案,将爱国情怀转化为消费动力,2024年国庆旅游订单中63%的线路植入爱国主题元素。

数字技术的介入催生新表达形态。如“国庆倒计时网页”通过JavaScript实时更新数据,将静态语录转化为动态交互体验。这种技术赋能使传统文本的传播效率提升5.8倍(数字人文研究,2024),预示着未来国庆话语体系将向沉浸式、个性化方向发展。

这些穿越时空的文字烙印,既是民族精神的注脚,也是社会变迁的镜像。从石板印刷的标语到屏幕跳动的代码,国庆语录始终承担着凝聚共识、传递价值的文化使命。未来的研究可深入探讨人工智能时代的话语生成机制,以及多模态表达中的文化认同构建。当“每一口都是祝福”成为食品广告的爱国叙事,我们更需要思考如何在商业逻辑中守护话语的纯粹性。这或许就是国庆语录给予我们的永恒启示:语言的力量,在于让亿万颗心跳动出同一个节奏。