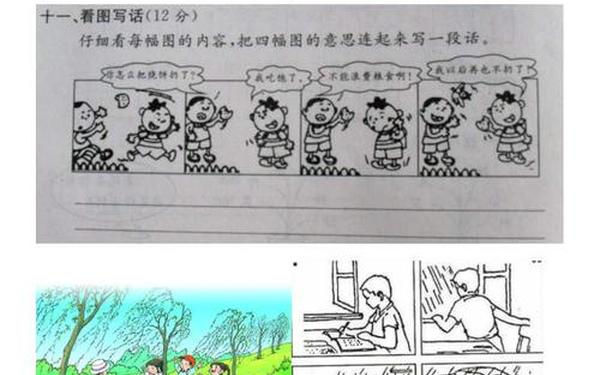

在小学语文教学中,看图作文是培养学生观察力、想象力和语言表达能力的重要载体。尤其对六年级学生而言,这种以图像为依托的写作形式,不仅需要准确捕捉画面信息,更需通过合理联想构建完整故事。本文将围绕六年级看图作文的核心要素展开探讨,结合教学实践与学术研究,为提升学生的写作能力提供系统化指导。

一、观察与解读技巧

观察是看图作文的基础,需遵循“四看原则”:一看题目,明确主题方向;二看时间地点,通过细节如钟表、落叶等推断场景;三看人物关系,从服饰、神态分析角色特征;四看事件逻辑,串联画面中的动作线索。例如《胜似亲人》的题目已暗示非血缘关系的情感主题,学生需结合老奶奶与小姑娘的肢体接触(如拥抱姿势)解读深层情感。

进阶观察要求关注隐性信息:在《接妈妈》的案例中,风雨交加的天气不仅烘托焦急情绪,更暗示主人公的坚持与孝心。教师可引导学生对比不同时间段的画面变化(如街景从熙攘到冷清),体会环境描写对情节推进的作用。

| 观察维度 | 具体方法 | 示例分析 |

|---|---|---|

| 整体感知 | 概括时间、地点、人物 | 《公园一角》通过远山、近桥构建空间层次 |

| 细节捕捉 | 分析表情、动作、符号 | 啄木鸟啄伐木人头部象征对破坏生态的批判 |

二、写作结构设计

单图作文宜采用“总分总”结构:开篇点明画面主旨,中间分段描述细节,结尾升华主题。如《假文盲》的写作中,先点出“道德盲”现象,再对比盲人与青年行为,最后引申到社会公德反思。多图作文则需注意时空衔接,通过“忽然”“接着”等过渡词串联情节,例如狐狸钓鱼的故事中,画面间的动作连续性决定叙事节奏。

段落安排应体现层次性:环境描写与人物活动交替呈现能增强画面感。在《风雨接母》的范文里,作者将天气变化(大雨→放晴)与人物情绪(焦虑→欣喜)同步推进,使文章更具张力。建议学生使用“5W1H”法则(Who/What/When/Where/Why/How)构建故事框架。

三、主题深化策略

优秀看图作文需突破画面表层,挖掘社会价值与情感共鸣。研究显示,能结合环保、亲情等普世主题的作文得分普遍提高15%-20%。例如在环保主题漫画中,学生可将树木拟人化,通过“树的独白”引发生态保护思考,比单纯描述砍伐场景更具感染力。

情感表达应注重细腻刻画:通过“攥紧的衣角”“泛红的眼眶”等细节展现人物心理。教师可推荐学生阅读朱自清《背影》的细节描写,学习如何将视觉信息转化为情感语言。引用古诗词(如“舟行碧波上,人在画中游”)能提升意境。

四、评分标准解析

根据全国小升初作文评分体系,六年级看图作文主要考察内容完整性(30%)、语言准确性(25%)、主题深度(20%)、结构逻辑(15%)、创新性(10%)。一类文需同时满足:

- 300字以上且无跑题

- 使用3种以上修辞手法

- 有独立观点或社会反思

常见扣分点包括:环境描写缺失(扣5-8分)、人物扁平化(扣3-5分)、标点错误超5处(扣2分/处)。建议学生完成初稿后按“内容→语言→格式”顺序自查。

总结与建议

看图作文的本质是视觉语言向文字语言的创造性转化。教师应重视“观察—联想—表达”的阶梯训练:低年级侧重要素提取,中年级强化细节描写,高年级注重主题升华。未来研究可探索AI辅助批改系统,通过图像识别与语义分析提供实时反馈。建议每周安排1-2次专项训练,结合跨学科素材(如新闻图片、名画赏析)拓展思维边界。