一、主题理解与定位

六年级上册第二单元作文聚焦活动场景再现,要求学生通过具体事件展现集体参与的动态过程。如网页1中的运动会描写,通过「阳光洒在身上」「欢呼声盖过讨论声」等感官细节,构建出立体化的场景记忆。这类写作强调过程性体验,需将时间线(赛前-赛中-赛后)与空间转换(操场-观众席-赛道)有机结合。

相较而言,六年级下册的故事梗概写作要求从宏观视角把握叙事脉络。如网页10对《三国演义》的概括,仅用200字就提炼出「黄巾起义」「三足鼎立」「归晋结局」三大历史节点。这种文体转换标志着学生思维从具象感知向抽象概括的跃升,需要剔除枝叶保留主干,如网页41强调的「三不变一保留」原则:故事中心、写作顺序、情节主干必须完整呈现。

二、写作技法解析

在活动类作文中,细节捕捉能力决定作品感染力。优秀范例如网页1中「扎马尾的女孩像火箭般冲刺」的比喻,以及「五米、三米、一米」的递进式镜头,均通过动词精准化和数字具象化增强画面张力。教学时可借鉴网页29的观察法训练,引导学生建立「感官档案库」:记录特定场景中的视觉焦点(如横幅颜色)、听觉特征(如加油声节奏)、触觉反馈(如汗水流淌)。

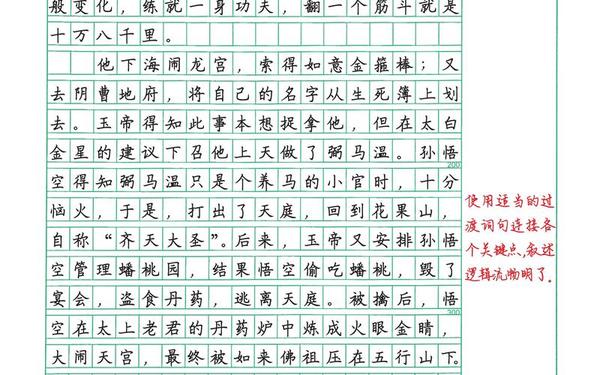

梗概写作则需要结构化思维。网页40提出的四步法极具实操性:通读作品时用思维导图标记主要人物关系(如《水浒传》108将的派系划分);筛选事件时保留改变故事走向的关键点(如林冲雪夜上梁山);语言重组时采用「时间+地点+人物+行为」的标准化句式。例如网页18对《西游记》的概括,用「收徒-历险-取经」三阶段替代原著八十一难的琐碎描写,实现信息密度的合理控制。

三、教学策略建议

针对活动作文,可参考网页34的情境创设教学法:通过VR技术重现校园活动场景,让学生在虚拟环境中多角度观察;或采用「五感写作」工具,将视觉、听觉等感知维度转化为具体描写词库。例如描写拔河比赛时,引导学生聚焦「掌心摩擦绳子的灼痛感」「口号声在胸腔的共振」等微观体验,突破「加油」「激烈」等泛化表达。

在梗概训练中,网页41倡导的对比阅读法成效显著:提供原著片段与不同版本梗概(如200字/500字),让学生分析信息取舍标准;或开展「故事骨架重构」活动,将打乱的章节卡片重新排序,培养叙事逻辑性。如处理《水浒传》招安情节时,需引导学生理解「反抗-妥协-消亡」的内在因果链,而非简单按时间罗列事件。

四、总结与展望

从活动作文到故事梗概的跨越,本质是思维颗粒度的调整过程:前者需要显微镜式的细节放大,后者要求望远镜式的全局把握。教学实践中可参考网页47提出的分阶训练模型:六年级上学期侧重「场景切片写作」(如单次投篮的动作分解),下学期过渡到「跨文本信息整合」(如比较《三国演义》不同回目的战略描写)。

未来研究可探索数字工具在两类写作中的融合应用,例如使用AI绘图生成活动场景辅助观察,或借助自然语言处理技术自动提取文本关键节点。如网页55展示的预测题设计思路,将名著阅读与梗概写作结合,这种跨模态训练或将成为提升学生语文核心素养的新路径。