从《六国论》教案与课件看文言文教学策略创新

战国时期六国的兴衰始终是历史研究的重要课题。北宋文学家苏洵的《六国论》以犀利笔触剖析六国覆灭之因,其“弊在赂秦”的核心论点不仅具有历史思辨价值,更成为当代文言文教学的经典范本。本文将结合多版本教案设计与课件资源,探索如何通过结构化教学策略,实现文言文知识传授与思辨能力培养的双重目标。

一、教学目标与核心素养

现代《六国论》教学设计普遍采用三维目标体系。如人教版教案强调“掌握重点实虚词用法”的知识目标,同时要求“理解借古讽今手法”的能力目标,这与统编版教材“培养家国情怀”的情感目标形成立体框架。

核心素养导向下,部分创新教案将辩论式学习引入课堂。例如某教学设计要求学生分组讨论“六国破灭是否全因赂秦”,通过观点交锋深化历史辩证思维。这种设计将文言文学习从语言解码提升至思辨层次,契合新课标对“思维发展与提升”的要求。

| 维度 | 传统教案 | 创新教案 |

|---|---|---|

| 知识目标 | 掌握文言实虚词 | 构建历史语境认知 |

| 能力目标 | 翻译重点语句 | 论证结构分析 |

| 素养目标 | 理解爱国情怀 | 发展批判性思维 |

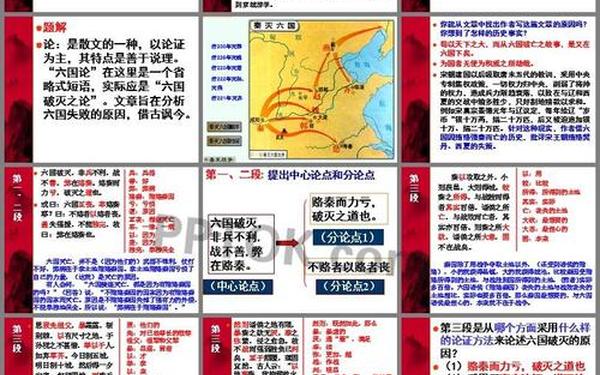

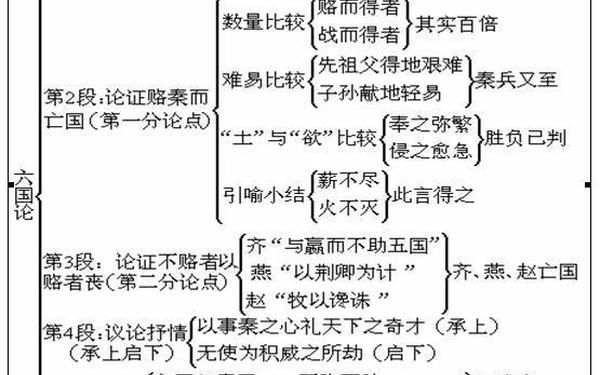

二、论证结构与逻辑分析

苏洵的论证体系呈现严密的金字塔结构。开篇“弊在赂秦”的总论点下分设“赂秦力亏”与“失强援不能独完”两个分论点,这种“总-分”式论证成为教学重点。某课件通过思维导图展示论证脉络,将抽象逻辑具象化,有效突破教学难点。

在论证方法层面,教案普遍聚焦对比论证与假设论证。如对比“祖父创业之艰”与“子孙割地之易”,揭示赂秦的本质危害;通过“向使三国各爱其地”的假设推演,强化论证说服力。这些手法的解析有助于学生掌握议论文写作范式。

三、文言知识与历史语境

文言基础知识教学中,“暴霜露”的“暴”通“曝”、“与嬴而不助五国”的“与”表亲附等知识点,常通过语境推断法教授。优秀课件设计文言卡片游戏,让学生在情境中掌握“数”“理”等多义词的用法。

历史语境还原是深层理解的关键。通过展示北宋“岁币政策”与战国赂秦的类比,学生能准确把握作者“借古讽今”的创作意图。某教案引入契丹、西夏威胁的史料,使文本解读超越字面意义,触及历史规律认知层面。

四、对比阅读与批判思维

进阶教学设计常引入苏辙、李桢的同题文章进行对比。苏辙强调“四国佐当寇之韩魏”,与苏洵观点形成互补;李桢提出“彼六国者皆欲为秦所为”,开辟全新视角。这种多维对比打破单一认知,培养学术思辨能力。

批判性思维训练方面,某教案设置“六国是否有更好选择”的研讨题,引导学生跳出文本框架,从地理战略、合纵连横等角度进行创新思考。这种教学实践使文言文学习成为思维训练的载体。

教学启示与发展方向

《六国论》的教学实践表明,文言文教学应实现三个转变:从语言解码转向文化阐释,从单向讲授转向互动探究,从知识记忆转向思维建构。未来教学设计可探索以下方向:

- 数字化工具应用:利用GIS技术重现战国地理格局

- 跨学科整合:结合政治学博弈论分析六国策略

- 写作迁移训练:模仿论证结构创作时事评论

通过创新教学策略,文言经典将不再是故纸堆中的文字,而成为培养核心素养、塑造历史认知的重要载体。这种教学转型对传承中华优秀传统文化具有深远意义。