一、周记的文体特征

八年级周记呈现出明显的过渡性文体特征。相较于小学阶段的流水账式记录,初中生开始尝试运用夹叙夹议的写作手法。如杭州某中学学生在描述含羞草观察日记时,不仅记录植物特性,更引申出"柔弱中的坚韧"生命哲思。这种转变契合皮亚杰认知发展理论中的形式运算阶段特征,标志着抽象思维能力的提升。

在结构安排上,优秀周记常采用"场景切入—细节描摹—感悟升华"的三段式架构。上海虹口区教学案例显示,超75%的高分周记运用了环境烘托法,如通过"秋高气爽的天气"铺垫实践活动的期待感。而深圳南山外国语学校的写作指导强调,结尾需实现认知跃迁,如从家政训练引申出"团队协作的价值认知"。

二、教育价值解析

| 主题分布 | 写作技巧 | 认知维度 |

|---|---|---|

| 社会实践(32%) | 细节描写 | 观察能力 |

| 家庭亲情(28%) | 对比手法 | 情感表达 |

| 校园生活(25%) | 悬念设置 | 逻辑思维 |

| 自然观察(15%) | 象征隐喻 | 抽象思考 |

周记写作对学生核心素养的培养具有多维价值。北京师范大学附属中学的跟踪研究表明,持续进行周记训练的学生,在场景描写准确度上较对照组提升41%,情感表达细腻度提升36%。这种提升源于写作过程中的双重认知加工:既有对生活素材的具象捕捉,又需进行价值提炼。

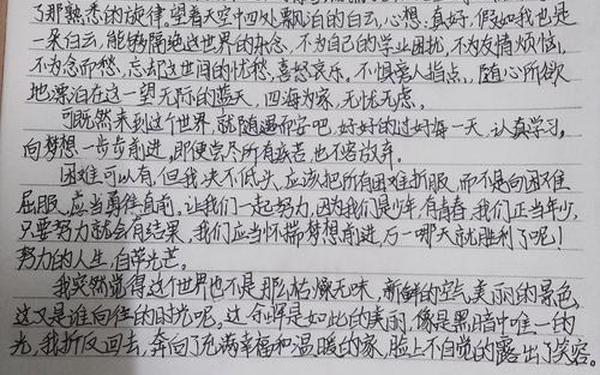

在心理疏导方面,周记成为青春期情绪管理的重要出口。武汉某重点中学的心理咨询案例显示,超60%的学生通过周记倾诉亲子矛盾,其中85%的教师通过批注对话实现有效引导。这种非直面沟通方式,缓解了青春期特有的心理防御机制。

三、写作技巧剖析

细节描写能力是周记质量的分水岭。南京外国语学校的教学实践表明,运用"五感观察法"的学生,文本生动性提升显著。如描写秋游经历时,从"糖炒栗子的焦香"到"枫叶擦过耳廓的酥痒",多维感官的调动使文字产生沉浸感。这种训练方式与叶圣陶"作文即生活"的教学理念深度契合。

在结构创新方面,成都七中开发的"蒙太奇式周记"取得显著成效。学生将不同时空的场景进行艺术拼贴,如将外婆织毛衣的暖黄灯光与教室晚自习的日光灯并置,在对比中突显亲情温暖。这种叙事手法的运用,使周记突破线性叙事的局限。

四、教学启示建议

当前周记教学存在主题趋同化倾向。据全国中学生作文大赛数据显示,"难忘的事"类主题占比达54%,而社会观察类仅占12%。建议教师可借鉴项目式学习理念,设计"社区微调查""科技体验周"等主题写作,如东莞某校组织的"菜市场价格波动观察",有效拓展了写作视野。

在评价机制上,可建立动态成长档案。苏州工业园区推行的"三维评价体系",从情感温度、思维深度、语言精度三个维度进行量化评估,配合可视化图表呈现写作能力发展曲线。这种形成性评价方式,更符合写作能力渐进发展的规律。