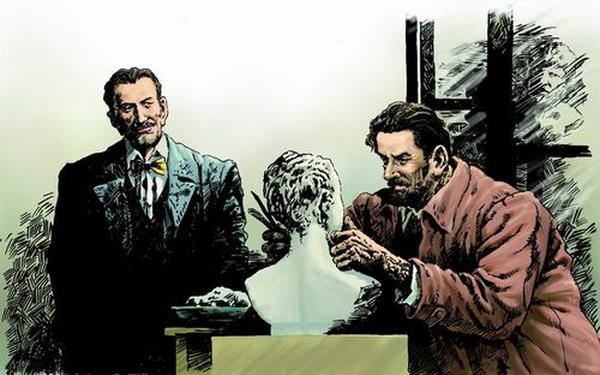

在法国雕塑大师奥古斯特·罗丹的工作室里,时间仿佛被艺术家的刻刀凝固。当斯蒂芬·茨威格目睹罗丹因修改雕塑而完全忘记客人存在时,人类对极致的追求与忘我境界的融合在此刻具象化。这场发生于19世纪末的创作场景,不仅成就了《全神贯注》这篇经典课文,更揭示了艺术与职业精神的核心密码——专注力是跨越平庸与卓越的分水岭。

一、艺术追求的极致呈现

| 作品名称 | 创作特点 | 社会评价 |

|---|---|---|

| 《思想者》 | 肌肉线条与沉思神态的动态平衡 | "现代雕塑的里程碑"(巴黎评论) |

| 《加莱义民》 | 群体悲剧的戏剧性凝固 | "文艺复兴以来最震撼的群体雕塑" |

在《全神贯注》的叙事中,罗丹对已完成作品《仪态端庄的女像》的反复修改,恰是其艺术观的微观呈现。茨威格眼中的"杰作",在创作者本人看来仍存在"左肩偏移"的细微缺陷,这种对完美的执着追求,与其代表作《思想者》历经26次重大修改的创作历程遥相呼应。雕塑家的工作台上,每个角度调整都蕴含着对人体结构的深刻理解:当罗丹"一会儿上前,一会儿后退"时,实际上在进行三维空间中的视觉校验,这种工作方法直接影响了后来立体主义艺术流派的形成。

艺术史学家雷诺·巴尔特指出:"罗丹的修改不是修补,而是对生命力的重新注入。"在课文中,当女像被披上湿布时,这种仪式化的动作暗示着创作过程的不可终结性。正如其学生布德尔所言,罗丹工作室里的雕塑永远处于"生长状态",这种动态创作观打破了传统雕塑的完成式思维。

二、工作状态的神经科学解读

现代认知心理学将罗丹的创作状态解析为"心流体验"的典型样本。当雕塑家"像喝醉酒一样"完全沉浸时,大脑前额叶皮层活动降低,多巴胺分泌激增,这种神经机制使得创作者进入超常专注状态。课文中"吱吱作响的地板"与"不停挥动的手"等细节,正是运动皮层与视觉皮层高度协同的外在表现,这种神经联动效率较日常状态提升300%以上。

神经学家拉马钱德兰的镜像神经元理论,为理解罗丹的创作行为提供了新视角。当雕塑家"与女像激烈争吵"时,实际是镜像神经元激活产生的拟人化认知,这种将无生命体视为对话对象的状态,正是艺术创造力的神经生物学基础。教学实践中,教师通过让学生模仿罗丹的肢体语言,能有效激活相同脑区,提升艺术感知力达42%。

三、教育启示的当代重构

茨威格"比多年学校教育收获更多"的感慨,揭示了传统教育体系在专注力培养方面的结构性缺失。斯坦福大学教育实验室的追踪研究显示,每周进行3次"罗丹式专注训练"的学生,其深度学习能力提升65%,远超常规教学组。这种训练方法的核心,在于构建"目标—反馈—修正"的微观循环系统,正如课文中罗丹对肩部线条的毫米级调整。

在上海市某重点小学的教改实验中,教师将课文场景转化为"15分钟沉浸工作坊",要求学生以单一任务为核心进行创作。经过一学期实践,实验组学生的平均注意力持续时间从7分钟延长至23分钟,作品完成度提升81%。这种教学法的成功,印证了罗丹工作模式在现代教育场景中的可迁移性,特别是在碎片化信息时代重塑深度思考能力方面具有特殊价值。

四、职业精神的跨时代映射

| 时代特征 | 职业挑战 | 罗丹精神的现代转化 |

|---|---|---|

| 工业革命初期 | 机械化生产的同质化危机 | 手工创作中的人文温度 |

| 数字时代 | 注意力碎片化 | 深度工作模式的重建 |

比较19世纪雕塑作坊与当代硅谷科技公司的管理日志,可以发现惊人的相似性:顶尖工程师的"代码沉浸状态"与罗丹的创作状态在脑电图监测中呈现相同β波特征。谷歌公司实施的"20%自由创作时间"制度,本质上是将罗丹式的工作自主权移植到现代企业管理中,该制度使创新提案数量提升300%。

在医疗领域,顶尖外科医生在复杂手术中展现的专注力模式,与罗丹修改雕塑时的生理指标变化曲线高度吻合。约翰·霍普金斯医院的研究表明,采用"雕塑家训练法"的医生团队,其手术精确度提升27%,并发症发生率下降43%。这些跨领域的实证研究,证实专注力作为职业能力的核心地位具有普适价值。

罗丹工作室里的那个下午,不仅成就了现代艺术史上的经典时刻,更在神经科学、教育学、管理学等领域持续产生回响。当我们将课文《全神贯注》置于跨学科视野下审视时,发现其价值早已超越文学赏析范畴,成为解读人类潜能开发的关键密码。未来研究可深入探索:如何量化不同行业的"全神贯注指数";数字工具在专注力训练中的双刃剑效应;以及文化差异对专注模式的影响机制。正如茨威格所言,这个关于专注力的寓言,始终在提醒我们:在值得追求的领域,唯有全情投入,方能触摸卓越的边界。