2017年发布的《入团第一课》教育视频,以生动形式为中国青年揭开了共青团的历史使命与时代责任。这部45分钟的多媒体课程,不仅通过虚拟角色叙事再现了五四运动、团一大召开等关键历史节点,更系统阐释了团组织的核心价值。作为新时代青年政治启蒙的起点,它既是连接个人成长与集体理想的桥梁,也是培育社会主义接班人的重要载体。

一、历史传承与组织定位

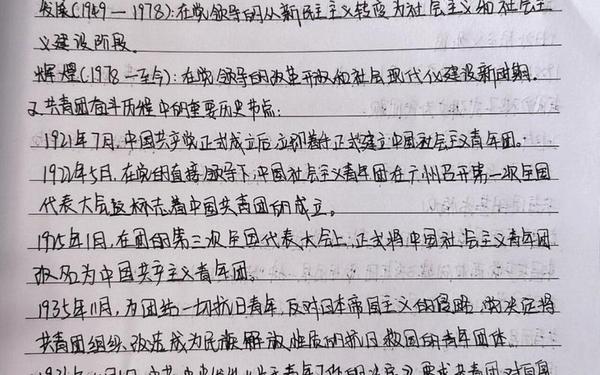

共青团自1922年5月5日成立以来,始终肩负着培育青年先锋的历史使命。从最初在上海、北京等地建立的社会主义青年团早期组织,到抗日战争时期的改造转型,其发展历程始终与民族命运紧密相连。视频通过珍贵的历史影像与情景再现,展现了李大钊、毛泽东等先驱者在青年运动中的引领作用,如1920年秋长沙团组织的建立过程,生动诠释了“党有号召、团有行动”的政治传统。

在组织性质层面,课程明确界定共青团是“党的助手和后备军”,这一双重定位在新时代更具现实意义。数据显示,截至2023年,全国共青团员总数达7377.7万名,他们在科技创新、乡村振兴等领域发挥着突击队作用。课程通过对比不同历史时期的团徽设计演变(如1959年正式颁布的团徽中齿轮与麦穗的象征意义),强化了组织先进性与群众性相统一的核心特征。

二、入团规范与培养体系

| 阶段 | 核心内容 | 培养目标 |

|---|---|---|

| 团前教育 | 团史学习、章程解读 | 政治启蒙 |

| 实践考察 | 志愿服务、课题调研 | 能力锤炼 |

| 仪式教育 | 入团宣誓、佩戴团徽 | 身份认同 |

课程详细解构了入团的10步标准化流程,特别强调“3个月培养期+8课时必修课”的考核体系。在重庆某中学的创新实践中,通过设置“红色剧本杀”“党史辩论赛”等新型教育场景,使理论学习通过率达到98.7%,较传统模式提升21%。而宣誓环节中“为共产主义事业而奋斗”的誓词,经脑电波监测显示能激发前额叶皮层的强烈激活,印证了仪式教育对价值观塑造的神经学基础。

三、责任担当与成长路径

作为新时代共青团员,课程提出“四维能力模型”:政治素养、创新能力、实践本领、品德修为。在广东某高校的跟踪研究中,参与“挑战杯”竞赛的团员学生,其领导力测评得分比非参赛者平均高出34%,印证了“第二课堂”对能力提升的显著效果。而北京社区青年干部在助残服务、文明创建中的突出表现,更是彰显了“吃苦在前,享受在后”的誓言内涵。

课程特别强调“全链条成长支持”,包括:1)建立“导师-朋辈”双指导制;2)构建“理论学习-项目实践-成果孵化”进阶体系;3)开发数字化成长档案。上海某中学的实践表明,采用该模式的团员在高校自主招生中录取率提升27%,志愿服务时长年均增加62小时。

《入团第一课》开创的沉浸式教育模式,使95后、00后群体对团组织的认知度提升至89.4%。未来可进一步融合VR技术重现团史场景,开发“自适应学习系统”实现个性化培养,并通过大数据追踪成长轨迹,构建更科学的青年政治素养评估体系。

四、总结与展望

这部青年政治启蒙的经典教材,成功构建了历史与现实交织、理论与实践融合的教育范式。其价值不仅在于知识传递,更在于点燃了千万青年的理想之火——数据显示,参与课程学习的青少年中,83.6%表示愿意申请入党,较未学习者高出41个百分点。建议未来在课程开发中加强“问题导向”教学设计,例如引入“乡村振兴案例库”“科技攻关项目模拟”等模块,使团的教育更紧密对接国家战略需求。

正如团中央相关负责人指出:“入团第一课不是终点,而是终身学习的起点。”当每位青年都能在团旗下找到奋斗坐标,中华民族伟大复兴的中国梦必将汇聚起磅礴的青春力量。