| 章节 | 核心概念 | 摘录例句 | 学术意义 |

|---|---|---|---|

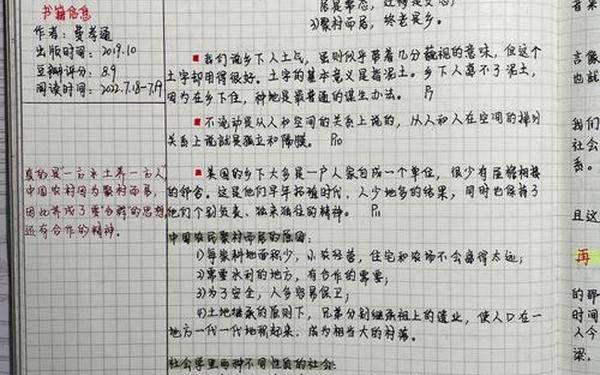

| 乡土本色 | 定居性与土地依赖 | “乡下人听见汽车喇叭慌手脚,并非愚笨,只是对陌生环境缺乏适应” | 解构城乡认知偏差 |

| 文字下乡 | 非必要文字化交流 | “熟人社会以脚步声辨人,口授足以传承经验” | 揭示乡土社会信息传递机制 |

一、差序格局:涟漪式社会网络

费孝通以“石头入水”的比喻重构中国乡土社会的核心结构:以个体为中心向外推衍的差序格局,与西方“捆柴式”的团体格局形成鲜明对比。这种格局中,人际关系如同水波纹般由亲及疏层层扩散,道德标准与权利义务皆随关系远近动态调整。例如《红楼梦》贾府容纳姑表、姨表亲属的伸缩性,正是差序格局的典型呈现。

差序格局的本质在于化的资源配置。费孝通观察到,中国人对“贪污”的双重态度——痛斥他人却包庇亲属——正是因差序中的“私德”优先于“公德”。这种特性与儒家“推己及人”的体系深度绑定,形成“修身-齐家-治国”的递进路径,但也导致公共规则难以建立。

二、礼治秩序:非制度化的治理

乡土社会的稳定依赖礼治而非法治。费孝通强调:“礼是经教化过程而成为主动性的服膺于传统的习惯”,这种规范无需强制机构,依靠代际传承与道德内化维系。例如红白喜事中“份子钱”的潜规则,既是经济互助,更是社会关系的校验仪式。

对比现代社会的契约精神,礼治存在明显局限。当乡土社会遭遇城市化冲击时,口耳相传的经验体系崩塌,礼治与法治的冲突凸显。费孝通指出,礼治适应于静止的文化系统,而现代社会需要“浮士德式”的突破精神,这对理解当代农村法治化困境具有启示。

三、家族结构:纵向绵延的事业体

中国家庭并非西洋的“生育合作社”,而是承担经济、宗教、政治功能的绵续性事业社群。费孝通发现,传统家庭以父子轴为核心,夫妻仅是“配轴”,这种结构导致婚姻更重合作而非情感。例如四世同堂的家族链,通过纵向权威维持稳定,却也抑制个体自由。

这种结构衍生出独特的性别分工。乡土社会强调“男女有别”,通过隔离两性接触避免感情波动对结构的冲击。费孝通犀利指出:“相敬如宾的夫妻关系,实为规避激情破坏社会平衡的策略”,这一观点为分析传统婚姻制度提供全新视角。

四、文化根基:土地与经验主义

“从土里长出过光荣的历史,自然也会受土的束缚”,费孝通用这句话凝练乡土文化的双重性。农业生产塑造的经验主义思维,使农民更依赖“试错”而非抽象推理。例如节气农谚的传承,既是知识体系,更是文化认同的载体。

这种文化基因在现代化进程中呈现复杂张力。当“土气”成为贬义词,乡村少年面临身份认知撕裂。但费孝通提醒:乡土智慧中的生态适应性、社群互助性,恰是现代城市缺失的宝贵资源。如何在城乡融合中重构文化主体性,成为亟待解决的课题。

《乡土中国》的价值不仅在于解剖传统社会肌理,更在于提供理解中国的方法论框架。差序格局、礼治秩序等概念,至今仍是分析人情社会、基层治理的有效工具。但需注意,费孝通的观察基于1940年代农村,当下乡村振兴、数字技术等变量要求研究者进行理论迭代。

未来研究可沿三个方向突破:一是量化差序格局的现代变异,如社交媒体如何重构人际关系圈层;二是比较研究不同区域乡土性的存续差异;三是探索传统文化基因与法治文明的融合路径。唯有在动态视野中重读经典,方能真正激活《乡土中国》的当代生命力。