在班级管理中,班干部是维系师生关系、推动班级自治的重要纽带。他们既是学校管理体系的执行者,也是学生群体的代表者,承担着服务同学、协调事务、树立榜样的多重使命。通过明确的职责划分与角色定位,班干部不仅能有效提升班级运行效率,更能成为学生综合素质培养的重要实践场域。本文将从组织架构、功能定位到价值延伸三个维度,系统解构班干部的职责体系。

一、角色定位与组织架构

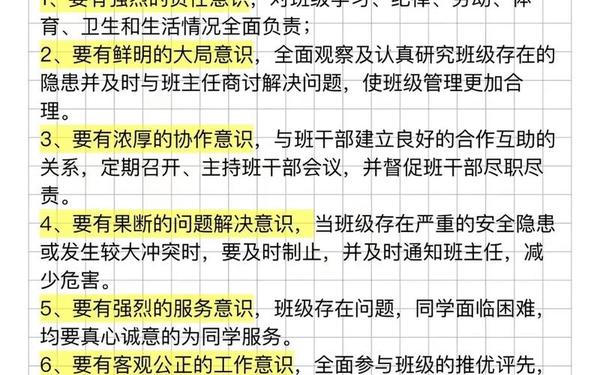

班委会作为班级管理的核心机构,通常由班长、学习委员、劳动委员等12-15个岗位构成,形成金字塔型组织结构。其中班长作为总协调人,需统筹全局工作并定期向班主任汇报,其职责涵盖纪律监督、活动组织、班费管理等七大领域。这种分层管理模式既保证了决策效率,又实现了责任到人的精细化管理。

各岗位间的协同机制尤为重要。例如副班长需在班长缺席时行使管理权,同时承担考勤统计与德育量化评分;学习委员则需联动各科代表构建学习支持网络,形成从作业收交到学风建设的闭环。这种网状协作关系使班级管理从单向指令转变为多元互动。

| 岗位 | 核心职责 | 协同对象 |

|---|---|---|

| 班长 | 统筹协调、纪律管理、班费监督 | 班主任、全体班委 |

| 学习委员 | 作业管理、学风建设、师生沟通 | 科代表、学科教师 |

| 劳动委员 | 卫生安排、工具管理、环保教育 | 值日小组、总务处 |

二、职能实施与能力培养

班干部的工作效能体现在三个层面:在管理维度上需建立标准化流程,如劳动委员的"三次清洁检查制度"(早操、午间、放学),将抽象职责转化为可量化指标;在服务维度上要构建反馈机制,生活委员通过寝室长会议收集意见,形成"问题发现-方案制定-效果评估"的闭环。

这种实践过程对能力培养具有显著价值。研究显示,持续担任学生干部者,其时间管理能力比普通学生提升42%,公众演讲自信度增加35%。如某高校团支书通过组织20余次主题活动,成功将沟通协调能力从"需要逐字稿"进阶到"即兴演讲"水平,印证了岗位历练对综合素质的塑造作用。

三、现存问题与优化路径

当前班干部体系存在角色混淆与动力不足两大痛点。部分班级出现"班长包办制",导致其他班委职能虚化;另有35%的学生干部反映工作积极性受考核机制缺失影响。这些问题的根源在于职责边界模糊与激励措施缺位。

改进策略应包括:建立"岗位说明书"明确权责范围,实施"双周述职制度"强化过程监督,引入"服务积分体系"将工作表现与评优挂钩。某中职学校通过班干部轮岗制,使班级事务参与率从58%提升至92%,验证了机制创新的有效性。

四、未来发展与学生自治

随着教育理念革新,班干部角色正在从"管理者"向"服务者"转型。前沿实践显示,采用"项目负责制"的班级,其活动创意实现率比传统模式高出70%。这种转变要求班干部提升需求洞察能力,例如通过大数据分析班级行为数据,精准定位服务需求。

未来研究可深入探讨数字化工具在班务管理中的应用,如开发班级管理APP实现考勤、通知、反馈的线上化。同时需要关注学生干部的心理负荷问题,建立科学的压力疏导机制,避免出现"能者多劳"的 burnout 现象。

班干部制度作为微型社会治理的预演场,其价值远超事务管理本身。通过优化职责体系、创新激励机制、融入技术赋能,这个传统制度正在焕发新的生命力。当每个班干部都能在服务中实现自我成长,班级就真正成为了培养未来公民的实践基地。