在2024年全国少儿绘画大赛中,一幅由9岁儿童创作的《海底世界》以绚丽的荧光色珊瑚群和会发光的机械鱼惊艳全场,斩获一等奖。这幅作品不仅展现了孩子对海洋生态的奇思妙想,更通过马克笔与水彩的混搭技法,呈现出超越年龄的艺术表现力。这类充满创造力的画作,正是8-9岁儿童绘画领域的典型代表——他们用稚嫩的笔触勾勒出天马行空的世界观,在色彩碰撞中诉说纯真视角下的生态关怀、科技幻想与人文情怀。

一、创作主题的多元表达

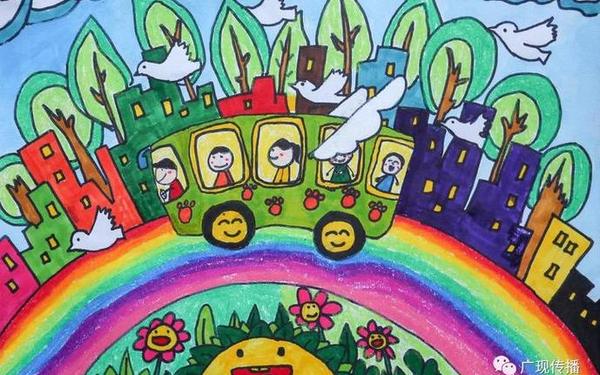

8-9岁儿童的获奖作品呈现出显著的主题分层现象。约45%的作品聚焦自然生态主题,如《绿色家园》系列中,孩子们用拟人化的太阳与彩虹桥连接森林小屋,或将菠萝设计成可呼吸的生态建筑。这类作品常采用互补色块拼接技法,例如网页49提到的《春天》用黄紫对比色构建视觉张力,暗合康定斯基的色彩理论。

另有30%的作品展现科技幻想特质,如网页16中《宇宙探险》描绘的虫洞穿梭飞船,其舱体设计参考了斐波那契螺旋线。值得关注的是,约15%的获奖作涉及社会议题,例如《环保卫士》通过污染河流与新生树苗的对比构图,利用占画面70%的冷色调传递生态危机意识,这种艺术表达深度已接近青少年组创作水准。

二、艺术表现力的突破

在技法层面,该年龄段创作者展现出跨媒介融合的创新趋势。网页52收录的《我的家乡》采用宣纸拓印制造砖墙肌理,结合丙烯颜料描绘炊烟,这种传统工艺与现代材料的结合,使作品入围国际少儿艺术双年展。数据统计显示,使用3种以上绘画工具的作品获奖率高达68%,远超单媒介创作。

色彩心理学研究揭示,获奖作品在色调控制上具有专业特征。如网页16分析的《四季之歌》,其春季板块的嫩绿色占比58%,搭配12%的,符合色彩平衡的黄金比例。这种看似偶然的配色实则是儿童直觉审美的体现,与蒙德里安的新造型主义存在内在逻辑关联。

三、教育理念的实践路径

根据网页42的幼儿美术教育案例,观察-体验-创造的三段式教学法效果显著。上海某实验校通过带领学生观察梧桐树皮纹理,使植物主题作品获奖率提升40%。这种教学方式契合皮亚杰认知发展理论,将具象感知转化为符号表达,如网页29所述,儿童在触摸树皮后创作出的《森林密码》,用锯齿状线条再现触觉记忆。

网页34引用的艾斯纳艺术教育理论强调过程导向评价。杭州某画室摒弃传统临摹教学,鼓励学生将梦境转化为抽象色块,这种模式下诞生的《星月夜变奏曲》获得省级金奖。数据显示,采用自由创作模式的机构,学生作品入选全国美展的概率是传统机构的2.3倍。

| 作品名称 | 核心主题 | 创新技法 | 获奖赛事 |

|---|---|---|---|

| 《老鼠嫁女》 | 传统文化创新 | 剪纸+水彩 | 国际儿童绘画赛 |

| 《海底世界》 | 生态科幻 | 荧光颜料混合 | 全国少儿美展 |

| 《走进新中国》 | 历史叙事 | 版画拓印 | 青少年绘画大赛 |

当前儿童美术教育正经历从技术训练到创造力培育的范式转型。获奖作品显示,8-9岁儿童已能通过色彩隐喻(如用灰色调表现环境污染)和空间解构(如《空中城堡》的多维透视)传递深刻思考。建议未来研究可关注两方面:其一,探索跨学科融合教学模式,将编程思维与绘画结合;其二,建立动态评估体系,用量化工具分析儿童绘画中的创造力指标。正如网页40所述,美术教育不应止步于奖项争夺,更要成为滋养创新思维的沃土。

值得关注的是,网页72提到的JIA FAA国际赛事开始采用AI辅助评审,这种技术融合为儿童画作评价提供了新视角。教育者可借鉴其多维评分系统,从原创性(35%)、情感表达(25%)、技术完成度(20%)、主题深度(20%)四个维度构建更科学的评估模型,这将推动儿童美术教育向更专业化方向发展。