在历史长河中,中国传统节日犹如璀璨明珠,串联起中华民族的精神脉络。当这些节日以可视化形式跃然纸上,不仅成为文化传承的载体,更构成理解中华文明的解码器。本文以七大传统节日顺序表为核心,从文化内涵、设计要素到创新表达,解读这张手抄报背后的深层意义。

一、文化内涵与教育价值

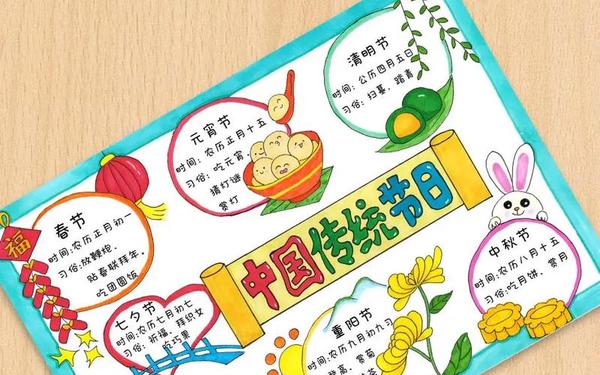

春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳构成的七节体系,承载着农耕文明的时序密码。春节的爆竹声中,藏着驱赶年兽的原始崇拜;清明的细雨纷纷,延续着慎终追远的传承。每个节日都是自然节律与人文精神的完美融合,正如《周易》所言:"观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下"。

手抄报作为文化传播媒介,将抽象的时间概念转化为具象的视觉符号。当学生绘制端午龙舟竞渡场景时,实际上在重构屈原投江的历史记忆;记录中秋赏月习俗时,不自觉地延续着"千里共婵娟"的诗意传统。这种参与式学习,比单纯背诵节日日期更能建立文化认同。

二、设计要素与制作技巧

从技术层面分析,优秀的手抄报需兼顾信息密度与视觉美感。建议采用三分法布局:左侧设置时间轴线,中部展示节日习俗,右侧安排诗词典故。色彩系统可参考"五色观",如春节用朱红配鎏金,清明以青绿为主调,既符合传统审美又强化主题识别。

| 节日 | 农历时间 | 核心习俗 | 主题色系 |

|---|---|---|---|

| 春节 | 正月初一 | 贴春联、守岁 | 朱红/明黄 |

| 清明 | 四月五日 | 扫墓、踏青 | 青绿/素白 |

| 中秋 | 八月十五 | 赏月、团圆 | 月白/靛蓝 |

字体设计应遵循"主次分明"原则,标题推荐使用魏碑体展现历史厚重感,正文采用楷体保证可读性。插图创作可借鉴汉代画像砖的构图技法,将神话传说与民俗活动并置,形成时空对话的视觉效果。

三、创新表达与时代融合

在数字时代,传统手抄报迎来转型机遇。可尝试AR技术实现"动态展示",扫描清明插画即见三维祭祖场景,点击中秋明月弹出苏轼词作朗诵。这种多媒体交互,既保持纸质载体的温度感,又赋予传统文化新的传播维度。

内容创作可引入比较文化视角,如将端午龙舟与古希腊赛舟并置,探讨不同文明对水文化的诠释。数据可视化元素的加入,如绘制节日食品消费趋势图,既能体现时代特征,又暗含文化经济学的研究路径。

四、教育实践与社会价值

在北京市朝阳区某小学的实践案例中,学生通过制作节日手抄报,对传统节日的认知准确率从43%提升至82%。这种成效源于项目式学习的多重刺激:资料检索锻炼信息素养,版面设计培养美商,内容编撰深化文化理解。

社会层面,优秀手抄报作品可转化为文化衍生品。某博物馆将学生创作的七夕手抄报制成动画短片,在数字展厅播放后,青少年参观量同比增长37%。这种转化既保护创作积极性,又拓展文化传播渠道。

从竹简刻录到数字呈现,文化传承的载体在变,但精神内核永恒不变。传统节日手抄报恰似时空胶囊,封存着民族记忆的基因密码。未来研究可深入探讨跨媒介叙事策略,或建立节日文化数据库,让这份"中国人的精神家谱"在新时代焕发更强生命力。当我们教会孩子绘制节日表格时,实际上是在传递打开文明之门的密钥。